书名:南明史:1644—1662

作 者:[美]司徒琳

译 者:李荣庆 郭孟良 卞师军 魏 林

责任编辑:易 强

转 码:南通众览在线数字科技有限公司

ISBN:978-7-208-13116-3/K·2388

中文版序

朱维铮

17世纪中叶的南明,其实是四个或五个抗清政权的统称。它们都无一例外地抬举明帝国某个亲王充当领袖,彼此间却并没有承袭关系。每个政权的生存时间,短的不过一两年,长的也仅十来年。通计不到二十年,只可称作历史的瞬间。

历史也真古怪。有时上百年过去了,留下的记录平淡无奇。但有那么若干瞬间反而在后世会激起回响,并且引发历史学家们不倦的探索兴味。

南明史便显然属于这样的瞬间。

还在20世纪初,那些愤恨清朝腐败统治的年轻知识分子,在“排满革命”的名义下发誓为在中国建立民主共和制度而战的时候,如何从南明的历史先例中汲取自己的革命诗情,已是众所周知的。

然而,诗人的愤怒,不能代替冷静的历史研究。清末最热心歌颂南明为抗清而献身的忠臣义士事迹的,往往也是光复会成员的南社诗人们。但也正是这些以浪漫主义的热情为民国催生的青年们,在他们梦寐以求的反清革命成功后,发现迎来的不是“汉官威仪”,而是旧污陈垢装点的“假共和”。希望幻灭了,痛心疾首的悲吟代替了斗志昂扬的高歌。随着诗人的沉默,由近及远的历史沉思变得凸显,那远点便在明清之际。

事实上,南明最后一个政权刚刚化作历史,关于南明历史的反思便已开始。清初江南相当一批学者在这方面都是有心人。新兴的帝国当局对于此种努力日感疑惧,终于在以宽容异端著称的康熙皇帝晚年,一次株连达数百人的史狱,使得南明史研究从此成为禁区。待到18世纪后期乾隆皇帝出于实用的考虑,将当年曾为清朝统一全国立下大功的故明降官降将贬作“贰臣”,意外地造成南明史研究变相开禁,那时有关南明的历史陈述早已残缺混乱不堪。当南明的课题在20世纪前期再度提上历史研究日程以后,人们发现如同研究17世纪即明亡清兴之际所有课题一样,对南明那十八年的研究,也必须从清理基本史实做起。

清理南明的基本史料和历史事实,吸引了众多学者从不同角度给予关注。章炳麟、梁启超、孟森、陈垣、胡适、钱穆、萧一山等,都早已发表引人注目的论著。日本学者稻叶君山的《清朝全史》的但焘中译本在“五四”前夜出版,也起过推波助澜作用。久享盛名的大史学家陈寅恪的晚年巨著《柳如是别传》,更提供了一个实例,显示即使在一个“点”上清理历史事实,也何等不易。

或许这正是南明史研究缺乏综合性专著的原因。自从1957年谢国桢的《南明史略》出版以后,至今在国内未见再有类似专著问世。谁也没有想到,这几十年来,域外的汉学家已在南明史领域下过那么多功夫,终于导致首部英文版的综合性的《南明史》,在1984年由美国耶鲁大学出版社刊行,并立即引起国际汉学界的广泛瞩目。它的作者为美国印第安纳大学的司徒琳教授。

还在研究生时代,司徒琳(Lynn A.Struve)便为南明时代的历史复杂性和研究的艰苦性所吸引,毅然放弃了已见成绩的文学研究,选择《历史在传统中国社会中的运用:清朝史籍中的南明》作为博士论文的课题,并为此再赴台湾和日本进行长期研究。这篇优秀论文使她于1974年成为密歇根大学的历史学博士。嗣后再经十年孜孜不倦的潜心研究,终于完成了这部杰作。

说它是杰作并非夸张。作者征引的文献,包括国内外现存的有关南明诸政权的大量记载,以及20世纪中外学者的研究论著,是那样丰富。况且作者也不以直接引用为满足,而是对于征引的古今文献都细加考证,以确定其可信程度。这使本书的注释与正文结合成为相当严密的整体,再辅以详尽的参考文献目录,也使本书堪称读者了解南明信史的佳制。

以往我们的南明史论著,包括通史或断代史著作的有关篇章在内,常给人某种先立论、后举证的印象。将满汉间的民族冲突化约为爱国与否的斗争,将南明诸政权的建立简单说成人民群众支持的结果,而对于那些政权本身的考察反而语焉不详,便是我们常见的陈述模式。司徒琳显然不满意这样的陈述模式。她的《南明史》将考察重心置于这些政权本身。她认为本书所考察的南明四政权是明朝世袭君主统治在首都失陷后十八年内的继续,因而也是导致明朝统治由强变弱的两大难题造成的内在困扰的继续。那两大难题便是“文武之间无法取得统一和协调”“大臣们在如何作为皇帝的辅弼问题上陷入了困境”。正如本书引言最后所强调的,作者并不认为这是把明朝引向灭亡的唯一矛盾,“同等重要的是前近代经济变迁的多重因素也在起作用”。但作者所以将视野主要放在那两大难题的纠结不已上,是因为她认定历史事实已明白昭示,正是由于处在生死关头之时这种纠结造成的内部冲突反而越发严重,招致了抵抗运动节节失败和各个政权逐一消亡。人们自然可以对这样的见解提出异议,但倘若仔细通读全书,便很难否认那是坚持从历史本身说明历史的一个角度。

如同许多西方汉学家一样,司徒琳研究中国历史,力求保持客观的态度,而竭力避免对于个别人物和事件作出褒贬式的评价,尤其注意南明那些不同人物面对传统难题交替出现时的角色变换,或者说在实际历史进程中的心态和行为的变化过程。这使本书关于中文论著中常有定评的那些人物和事件的陈述,经常显得与众不同。见解本身可以讨论,但我们不能不说这是一种严谨的治学态度。多年来,我们的历史研究,过度热衷于所谓历史人物的评价,过度注目于某些历史积案的是非,而对于过程本身却往往不加细察,这难道不是非历史主义的态度吗?

司徒琳的《南明史》,原著以叙事细腻,风格简练,文字优雅著称。承作者好意,在三年前中译本初稿刚出来时,便要我帮助审订。我是相信严复所立译书需要信、达、雅三准则的,而以为首要的是信,即准确表达原著的文意。作者的中文造诣本来很高,完全有能力自行校订,但仍以为中文译本由中国学者校订可能更宜于中国读者。校订改译的经过,作者为中文版写的后记已予说明。这回我再次应邀访问印第安纳大学,译稿已全部完成,于是不得不兑现诺言,通读之余,对译文作了若干修改,还是希望既信且达。至于是否给原已改订得很畅达的译文,略增雅意,抑或反而佛头着粪,那就不敢说了。

但我相信,司徒琳教授这部《南明史》中译本的出版,必将受到学术界同行和读者的欢迎。关心南明史的读者,有了一部深入浅出的好书可读;研修明清历史文化的青年学子,增添了一部系统性强而内容丰富的参考书。而研究明清史的学者们,不论对于本书的内容、结构和见解作何估计,想来都愿意一读的。因为本书在美国纽黑文和英国伦敦同时出版以来虽已有七年,但至今在欧美汉学界仍是关于南明的完整历史的唯一专著。我们至少可从中窥见海外说英语的同行们在这一点上的研究现状。

1990年12月

于美国印第安纳大学高级学院

中译者序

这本由美国学者司徒琳教授撰写的《南明史》的汉译工作,缘起于我的研究生导师秦佩珩教授(1914年1月—1989年6月)的建议。抗战时期,秦佩珩先生由北方流亡到成都继续他的教书生涯。面对外族的侵略,先生抚今追昔,对南明的历史产生了浓厚的兴趣。他先后撰写了一系列文章,品评南明人物和史实,砥砺民族气节,寄托对北国的眷恋。上个世纪末,当秦先生看到这本英文版的《南明史》时,就建议我和郭孟良等另外几位研究生将其汉译。其中既有他希望了解海外汉学发展状况的意愿,也蕴含着秦先生深厚的民族主义爱国热忱。然而,时光荏苒,当这本《南明史》汉译本问世时,秦先生已经离世。我们谨以此汉译本《南明史》告慰先师的在天之灵。

美国汉学研究创始于19世纪传教士对中国的研究,20世纪前期一批资深中国学者为躲避战乱,远渡重洋,进入美国高校,进行汉学研究。他们用英语写作,零星出版了一些汉学著作。20世纪50年代初,朝鲜战争结束,为了解中国这个对手,美国公私机构,拨出专款,建立基金,开始进行大规模的汉学研究。此后20多年,美国主要以台湾作为其汉学发展的依托,开展学术交流。20世纪70年代,中美关系解冻,美国汉学教学体系也逐渐形成,著名大学都有专任教授主持和开办汉学课程。汉学学术交往重心也从台湾地区转到中国大陆。进入本世纪,越来越多的美国高等学府设置汉学课程,培养博士研究生,有关中国的研究专著和论文大量涌现,其中不乏见解独到、值得存世之作。美国汉学已成为当今研究中国文化和历史不可或缺的一方重镇。

美国汉学有其明显的特点:首先是学术严谨。举此《南明史》为例,其书原文近300页,而注释、地图、索引、参考书目和附录等就占据130多页。书中所列中文、日文和西文参考书目达300多种。从这些参考书目中可以看出,原作者在《南明史》的写作过程中,已将有关南明的重要著述大致收罗殆尽,足见原作者治学态度的严谨。从这个意义上说,海外汉学严谨的治学风格应该为我们所敬重。不过,应该指出的是,国内明史大家谢国桢教授于1958年出版的《南明史略》一书,对南明政权的更迭及各种政治势力消长条分缕析,述论中肯而全面,是南明史治学不可忽略的大作;而司徒琳教授的《南明史》出版于1984年,却未将谢国桢教授的《南明史略》列入其参考书目,这不能不说是美玉中的微瑕。

其次,美国汉学重视史论,长于论辩。这种情况是和美国史学传统相一致的。美国历史殊短,大的历史事件几乎都发生在眼皮底下,史学考据意义不大。因此,解释历史事件之间的联系,不同观点间的互辩,成了历史研究的特点。对于中国历史事件,美国学者并不追求做到每事考证确凿,他们很大的功夫都用在了对新奇的理论和观点的追求上面,所发表的见解常常出人意表。1964年,美国学者施坚雅(William Skinner)在《亚洲研究》上连续发表题为“中国乡村集市和社会结构”的系列论文,洋洋数万言,建立起“蜂窝”模型,比况中国乡镇集市,分析其社会功能,字字珠玑,句句落到实处,令人折服,可以算得上海外汉学的典范。

司徒琳教授的《南明史》也有其史论支撑点。它以西方地缘政治学理论做为基础,不断释放史学见解。在其历史叙事中,朝臣中清流和浊流的不睦,文官武官的倾轧,成为南明政权崩塌的重要原因。这种见解和国内明末党争的论述相互呼应,显得平实而贴切。然而,读者应该留意,英文版《南明史》中出现频率很高的一个词是“忠臣”(Loyalists)。在作者看来,忠臣是南明诸政权的支撑者。其实,南明时期,弘光等政权的相继建立和维持是和中国民族主义的激发分不开的。清朝之前历代的中国虽然是帝制形态,但汉民族居住区,府州县分界而治,各级官员考绩流转,文官国家制度早已形成,并且得到黎民百姓的认同,遇到外族入侵,就会激成民族主义的对抗。明末的“扬州十日”和“嘉定三屠”等事件无不与民族主义反抗情绪相关联。南明时期,农民军也和南明政权妥协,联手反抗异族的入侵,国内史学界称之为“阶级矛盾转化为民族矛盾”。这种情形说明,在统一的文官国家制度发育较早的中国,汉民族为主体的民族主义意识早已形成,它的存在并不借助现代国家的形成。上个世纪末以来,西方学界出现一股强劲的民族主义研究热潮。但是,涉及中国民族主义时,大多数研究只关注民国以来的中国“现代民族主义”。他们否定中国帝国时期存在着民族主义,而认为民族主义只是现代国家的产物。比如,加州大学教授韩禄伯(Richard E.Strassberg)于1983年撰写的《清初文人孔尚任的世界》就是如此。书中使用“Nation”这个词时很谨慎,往往用“忠臣情节”“反清情绪”等来替代民族主义一词的使用。这一点和英文版的《南明史》缺少民族主义的讨论是一致的。有关明清之际的海外汉学著作中民族主义讨论的缺失,反映了西方学界在中国问题上价值体系的特质。这或许正是中国史学和西方史学的分野所在。指出这一点并无损于这本《南明史》的价值。正相反,译者认为这本《南明史》用西方人的视角和方法解读了明清之际错综复杂的政治关系。它严谨的历史叙事,独特的史学见解,为中国历史研究做出了贡献,是海外汉学著作中的佼佼者。

《南明史》一书的汉译曾得到各方的关心和支持,在此新版付梓之际对他们表示感谢。译文对原文或有曲解和误译,都因译者肤浅所致,并非有意而为,读者诸君其原宥之。

李荣庆

2015年夏 于临海

英文版序

[美]司徒琳

众所周知,直至19世纪中叶,中国学者才使用“南明”这一称谓1。而在17世纪把受了致命伤的明朝取而代之的清朝,此时其本身亦已“内忧外患”交相困扰,步入了最后的几十年。“南明”一词的晚出是可以理解的。此词与中国历史上长期以来约定俗成的对其他朝代,尤其是对南宋的称谓一样,意味着对某些政权表示尊重,视其为正统。而清朝官方对这些政权的态度是尽量予以抹煞。大多数清朝学者提及1644至1662年这段时期,总是称为明末、明季、南疆,或是用前朝亡国的典故以为暗示。但是在20世纪头十年,清朝被推翻,民国肇造,反满情绪随之而起,于是南明一词广泛使用。不过,本书使用此词,只是为了行文方便,无意赋予这一时期以特殊的地位。要是另有用意,那也只不过是表明对这一历史研究课题的尊重而已。

西方学术界对南明几乎没有什么研究。过去十年,无论是质还是量,对17世纪中国的研究大有进展,但是有关该世纪中叶的历史却是一片空白。这种对南明反抗清朝征服中土的忽视或回避,原因或许在于,卷帙浩繁的原始资料不是分散零乱,就是颇有问题。1970年,我还是研究生,即已开始思考这些问题。1974年,我提交博士论文,也涉及这些问题中的一部分2。而后十年,我一直觉得这些问题令人烦恼。但是在这几年中,有关的参考书目我已有所掌握,对于哪些著作是南明原始记录也所知颇多,我尽量使本书立足于最可信的资料之上。这些资料不是出于亲历目睹者,即是出于事后不久作辛勤搜求者,我摒除了大多数清人的第二手和第三手资料。对于道听途说之作,即使出于我所喜欢的作者之手,也不予引用。因此,对南明史有所知的读者会感到惊奇,在我的注释和引用书目中,一些人所熟知的著作极少出现,甚至绝不提及。我不能说,有关南明的第一手好资料,我已搜求殆尽。遗漏在所难免,而且有些重要著作我无法获得。至于大量的20世纪南明史著作,大多供新闻与宣传之用,因此只引用在我看来其中最有学术价值的那部分。

中国人如何写南明史,此事本身就饶有兴味。从1640年到现在,中国史家一直认为那个时代意义重大,他们的观察方法常有改变,这反映了过去340年中国学术环境的各种变化。这些变化有时微细,有时剧烈。要是我在本书中不讨论,我对南明史实的处理方法与过去3个世纪各种诠释相比,是彼此符合,互相偏离,还是走中间路线,那么,本书的叙述将会是迷雾一片。若是在注释中讨论有关南明材料真伪的大量问题,将会大大超出本书的篇幅。考虑到这一点,同时也为了满足同行的兴趣,我打算另写一本南明史学史,既作为中国史学的“社会学”研究,又可供资料指南之用。就目前而论,治南明史者可参考刊于《剑桥中国史》第七卷的有关南明书目的拙作。此外,他们定会和我一样,为已故谢国桢先生的《增订晚明史籍考》的出版感到高兴3。

在整个中国历史中,17世纪是头等重要的时期之一。数十年中酝酿而成的变化浪潮在该世纪中叶达于峰巅,而后浪花四溅,散为各种事件,既令人振奋,又使系统的研究与诠释甚为困难。大多数西方学者对此的注意力集中在相对稳定的早期和晚期,对于中期发生之事避而不谈。那些敢于探索中期状况的人所采用的方法颇值得赞扬。他们对地方一级的事件与变局作了细致观察,揭示了在某些地区诸种因素如何相互交错。此外,这些地区研究也揭示了人的因素,满足了我们想了解当时真相的要求。另一类著作是从经济变化以及随之而来的社会阶级对抗出发,地区研究颇得此类著作之助,不过并未受它们的束缚。更为传统的看法则重视政府官员是否具有道德与行政才能。另有不少著作描写有名的明朝忠臣以及其他各色引人注目的人物。这些看来是富于戏剧色彩的老生常谈,但是往往很符合那个时代。一位同行恰当地指出,“南明事件确实多彩多姿。即使仅注意到最可靠的原始材料,各色人物和事件也令人不可思议。……”4

我认为这些方法都有效,但又感到,只有众多学者以各种相关的方法作了大量研究之后,一部扎实的17世纪中期的通史才有希望出现。此外,在我看来,由于对当时重大的政治与军事发展缺乏清楚而全面的解释,17世纪中期史的研究工作不易进行。美国同行们把此一历史时期的研究工作集中在清朝方面5,而我比较熟悉明朝方面的资料。因此我觉得,目前我所能作出的最大贡献是写一部像本书那样的既全面又不铺陈的南明通史。至于明朝如何衰落,满洲如何成功,明朝的理学文化如何影响忠贞之士的行为,百年来社会经济脱序和政治动乱的关系如何,诸如此类的问题,有兴趣的读者在本书中亦会有所了解。我设法适当地把这些问题显示出来,但回答这些问题不是我的目的。我宁愿从地缘政治的角度对这一丰富多彩的时代作一个精确而又全面的观察。

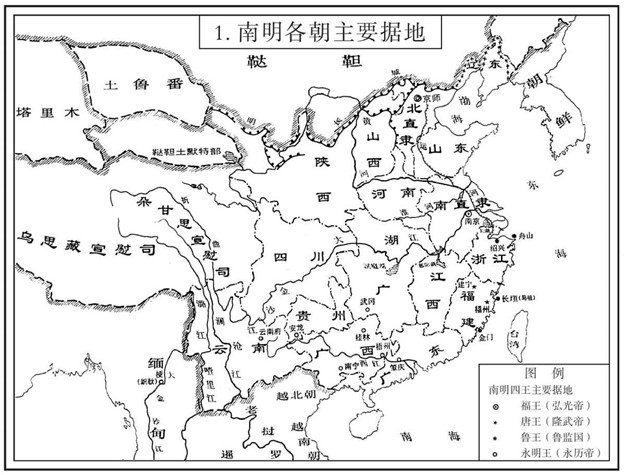

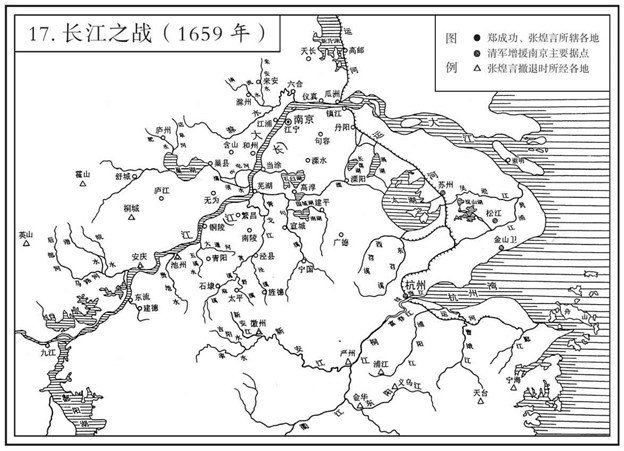

地图

1.南明各朝主要据地

2.弘光防御计划(1644年)

3.清军征服江南

4.长江下游主要抗清中心(1645年夏—1646年春)

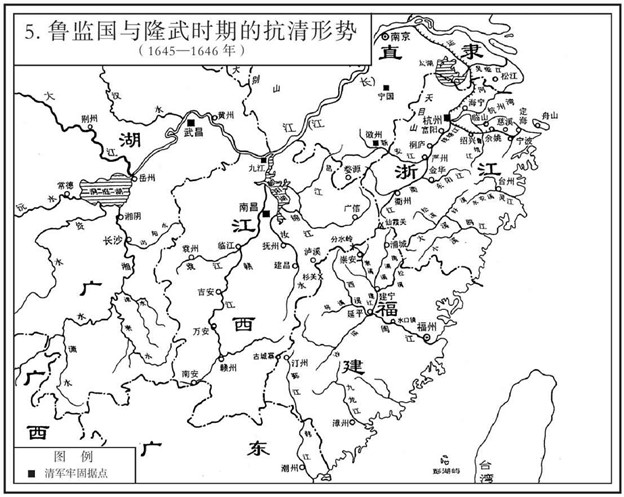

5.鲁监国与隆武时期的抗清形势(1645—1646年)

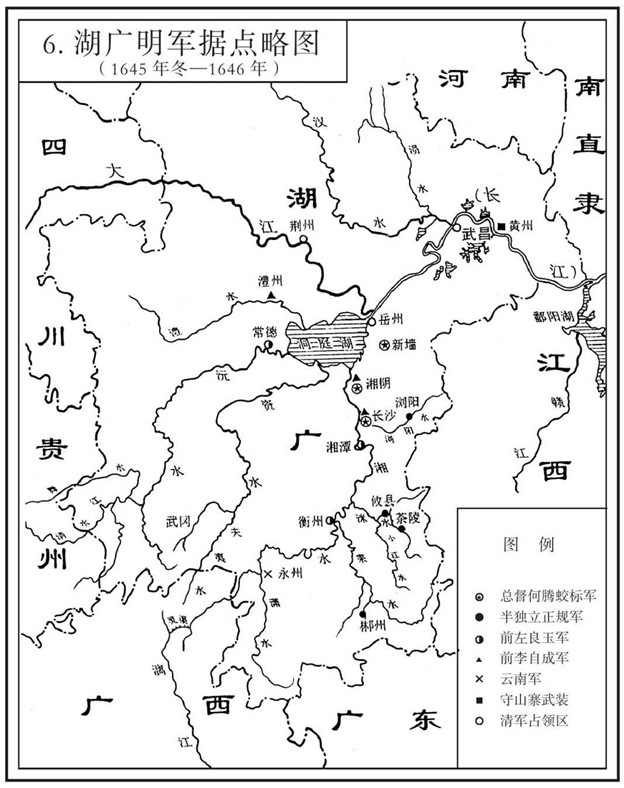

6.湖广明军据点略图(1645年冬—1646年)

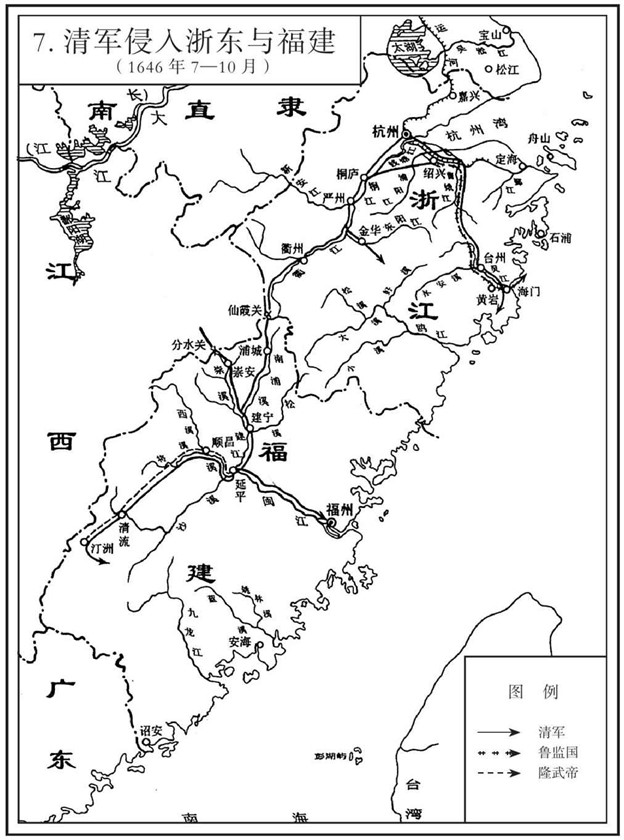

7.清军侵入浙东与福建(1646年7—10月)

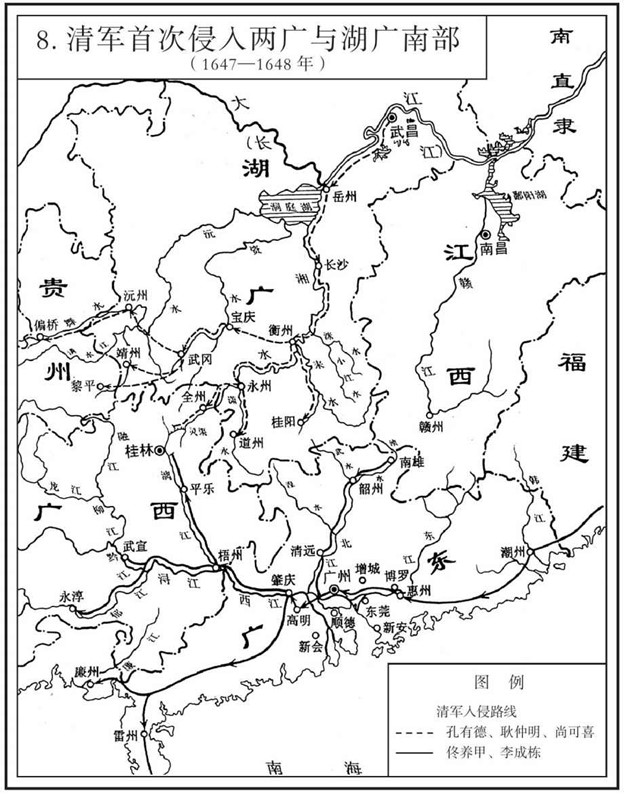

8.清军首次侵入两广与湖广南部(1647—1648年)

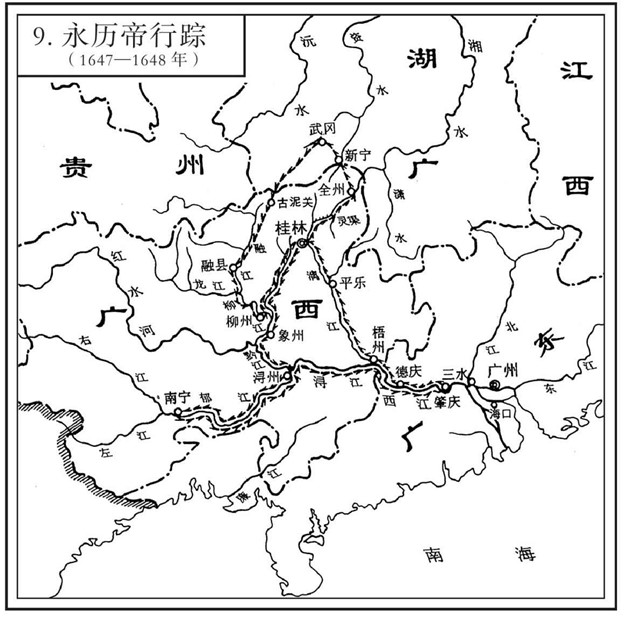

9.永历帝行踪(1647—1648年)

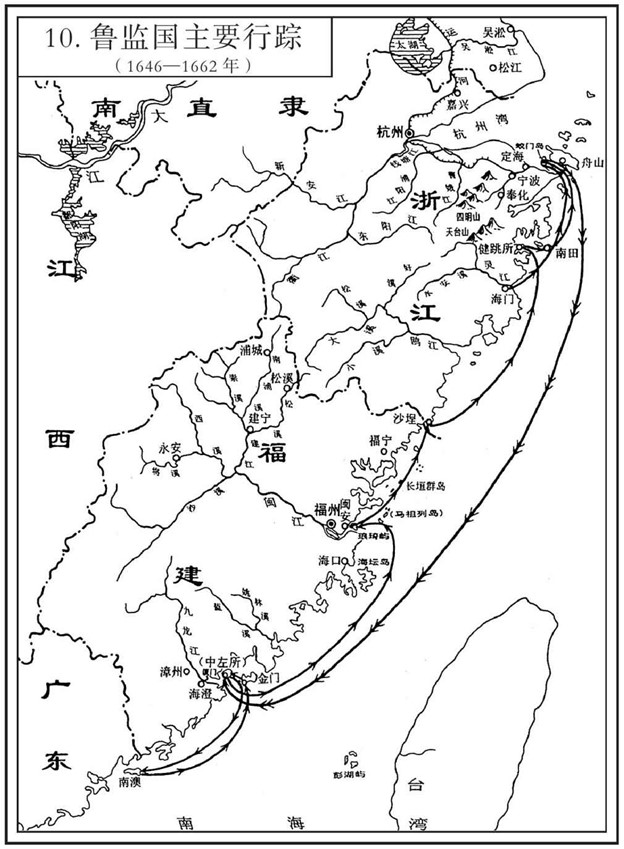

10.鲁监国主要行踪(1646—1662年)

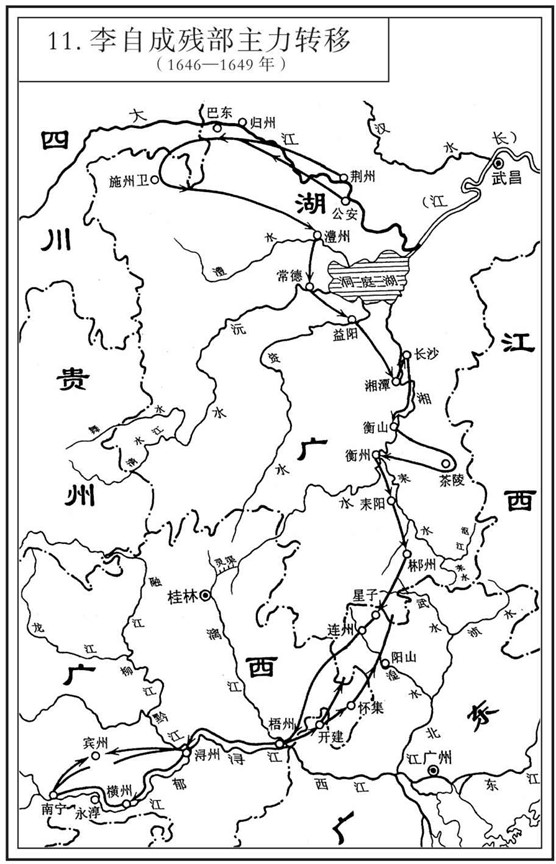

11.李自成残部主力转移(1646—1649年)

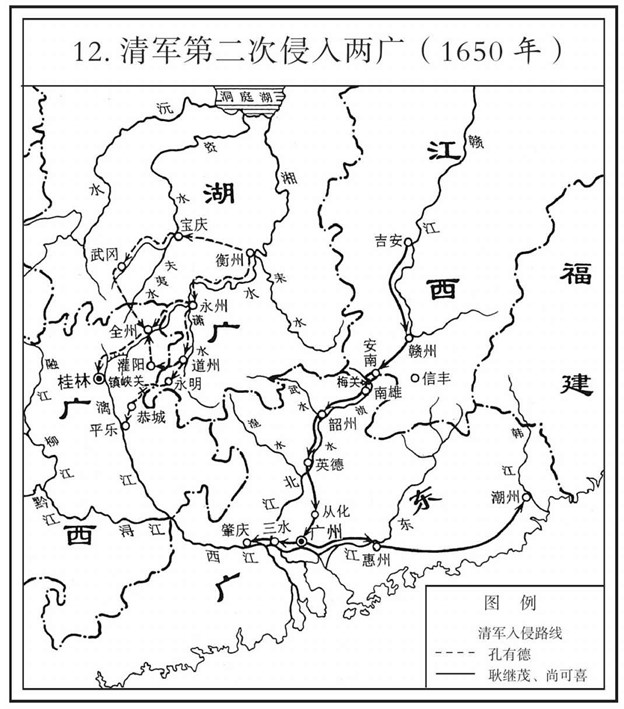

12.清军第二次侵入两广(1650年)

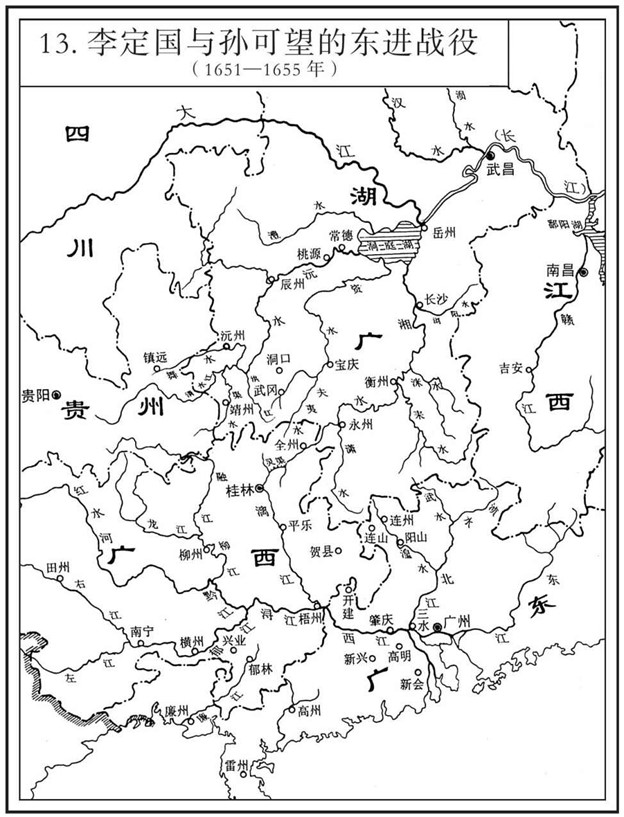

13.李定国与孙可望的东进战役(1651—1655年)

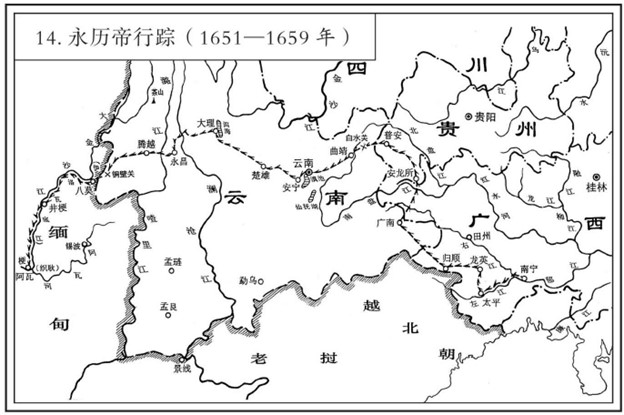

14.永历帝行踪(1651—1659年)

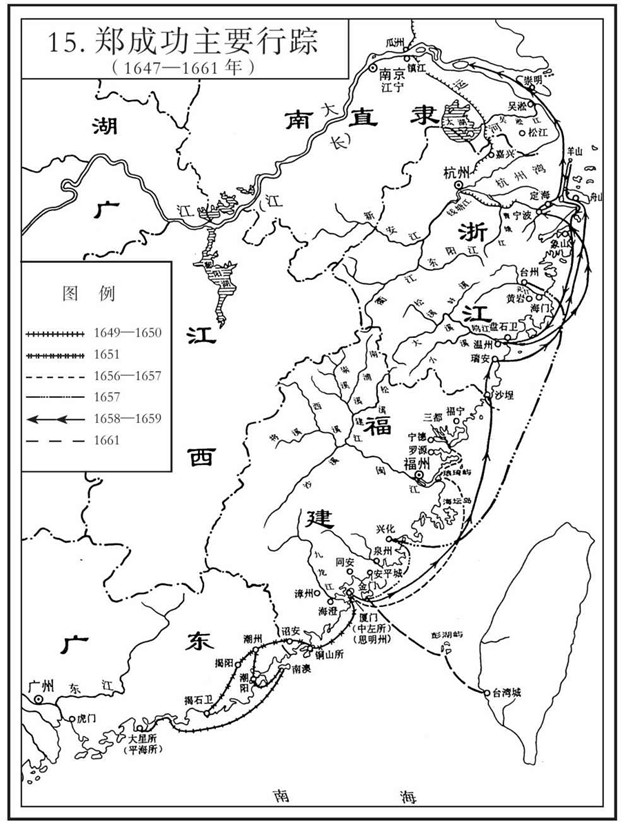

15.郑成功主要行踪(1647—1661年)

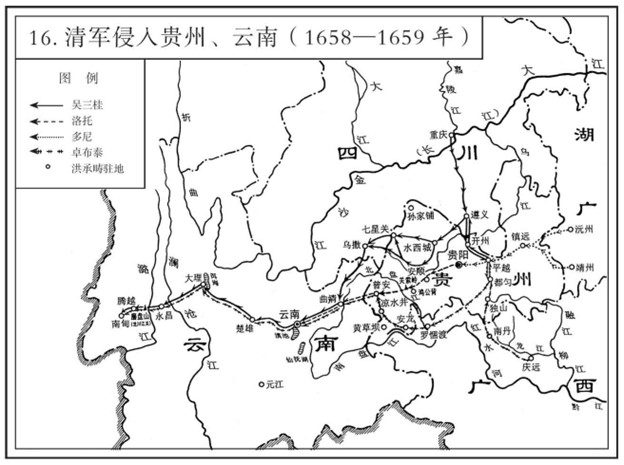

16.清军侵入贵州、云南(1658—1659年)

17.长江之战(1659年)

引言

明王朝究竟终于何时?这是个颇有哲学意味的历史问题,任何答案都或多或少带有某种随意性6。就中国通史的教科书或大事记来说,指出1644年便够了。那一年的事件无疑是重要的:明朝的崇祯皇帝,在李自成的叛军践踏北京并攻陷皇宫之际,自尽了7;明朝的山海关总兵吴三桂,便与满洲的摄政王多尔衮联合,使满人得以将叛军逐出北京,进而占领了整个华北平原8。可是,严格地说,1644年并非明亡清兴的分界线。满洲领袖皇太极,还在1636年,就做了国号为清的新王朝皇帝了;而永历帝,明朝最后一名自称君临全中国的亲王,却到1662年才被灭。

倘若探究国家兴亡旨在寻求启迪,则许多令人感兴趣的可能性便会凸显。对于1644年前满洲的诸多研究,当然着重于他们从寻常部落到独特国家的演化,以及他们的太祖努尔哈赤(1559—1626)的关键业绩9。至于明王朝在什么时候确认完结——换句话说,它力量丧尽而败局已定在何时——则是一个有点阴郁,却能活跃想象力的问题。

那是在声名狼藉的太监魏忠贤窃夺权柄、使得“朝廷的政治与道德可能属于帝制中国历史上最为腐败”10的17世纪20年代吗?或者,发生在同一世纪的30年代,即虽然有了个精明的皇帝,而明王朝的政府仍然衰颓和缺乏士气,既无力阻挡满洲内逼乃至时而突入东北边的长城,也没法将“流寇”活动限制在西北部陕西省境内11的那个时期?此外还有判断灾难根源在于万历朝(1573—1620)的,认为万历皇帝打破了长期拒绝上朝的纪录,从而造成了“宪法”的危机,至明亡而余波犹存12。可是假如考虑到每个主要王朝的统治中期往往会有财政难关,那么问题又似乎出在嘉靖朝(1522—1566)的初期,因为此时朝廷财政的具有惯性的陈年旧例,无法适应变化迅速的经济需求,因而明政府应付宏大问题,尤其是军事问题的努力必然受挫13。

按照这样的逻辑推论下去,无疑可以一直追溯到人类起源,也就是追溯到人类受生之初所有胚胎都已蕴含死亡的基因。幸好我没有追步这类偏爱的愿望。

本书的研究,只是直截了当地将明朝君主世袭制度的结束,定在某个时间。过了这个时间,作者便认为没有真正的明朝君主可言。本书亦想阐明,在明都北京陷落已经整整18年以后,明朝的君主世袭制的灭亡时刻是怎样到来的。本书不拟对明朝被削弱和复兴受阻的种种因素逐一给予精确的评估与分析,然而本书特别注意1644年前后一再出现的两个问题,它们使我们看穿了有明一代始终存在的两大严重困难,那就是(一)文武官员之间无法取得统一和协调(随之而来的就是对于军人的贬抑);(二)大臣们在如何作为皇帝的辅弼问题上陷入了困境。

在中国历史上——尤其自晚唐及宋代以后——这两个问题始终存在,到了明朝,变得格外凸显。在明代大部分时间,它们大致以个别形式存在着,仅在几个问题上出现交叉。然而在南明,当武装能力与皇权有效统治都到了生死攸关的时刻,它们仍纠葛不已,便对勤王事业造成了致命伤。同这类问题密切相联系的,就是久经小心培植并不容异己染指的文官优势地位。这个文官系统,在明代较诸中国历史的任何时代,都更自以为是(以及到头来自取灭亡)。

一个在“洪武”精神中建立和巩固的国家,却出人意料地很快将关注由武事别移。明朝的太祖(1368—1398年在位),依仗他在政治上的精明和在水陆作战方面的韬略,逐出了蒙古人,打败了国内敌手。在他的后裔中差堪相比的只有他的第四个儿子成祖,此人在15世纪前夕发动内战从侄儿手中夺取了帝位。但成祖选择的年号却是“永乐”。而太祖,虽然他的年号令人肃然以及他费心创造的勋贵制引人注目,却并不希望尚武精神在普通民众中植根和传播。毋宁说,他所追求的是减轻一般人的兵徭负担。这样就形成了一条非常重要的祖训:军人的身份世袭,使军人与其他社会成员的身份相区别——正当此时,中国的世袭制已在社会政治的价值观念中遭到摒弃,代之而起的是依照才能而赋予威望、身份、特权以及其他奖赏14。

明代军人组织的世袭性见于两方面:第一,普通兵士和军官都来自永久隶籍的“军人家属”(军户)。他们为了随时准备征战所需的给养装备,而耕作属于国有的所谓军垦土地(军屯),并在所驻的战略网点(卫和所)接受编制和训练。第二,那里的军事贵族(勋臣),拥有诸如公爵、侯爵和伯爵等永久性头衔,都是皇帝以其殊勋授予他们的。这些人通常担任五军都督以及京营提督一类高级职务,而且其贵族头衔(在某些情况下还有他们的职务)世袭罔替15。在15世纪和16世纪初,军屯制与卫所制两方面,连带军事贵族身份制都令人惊异地退化了,因为文职官员,特別是兵部官员,逐步控制了军事要务。

财政措置失当所造成的偏差,外加文职官僚的漫不经心和蔑视,致使军户的生活水准和士兵的服役条件都恶化得令人吃惊。物质匮乏更加重了世袭军人身份带来的社会耻辱。私脱军籍,在役潜逃,以及虚登名册,都成常事。驻军实力下降到远低于计划标准。剩留的士兵又被经常性地安排非军事工作,譬如运输或建筑,甚至充当军官的仆役16。为了弥补世袭军屯制的缺陷,而设置的全民皆兵制度(“民兵”和“民壮”),不是由于应征乏人而无从推行,便是在各地文官的操纵下逐渐变质,很快表明其目的不在增加军额,而在于榨取额外税收17。确实,由于以征银代徭役已成为明朝户部岁入正宗,因而在1637年复行民壮制的廷议刚提出便遭驳斥,理由便在于政府经受不住随之而来的岁入减少。结果,无数的地方自保组织建立起来,以对付17世纪40年代的流寇和南进的满人,其目的都严格止于自卫,他们既没有得到来自高层的协调,也没有被利用进行地区性防御18。

当世兵和丁壮的数量都不敷所需,政府便不得不日益依靠雇佣兵(“募兵”),这项开支的不断增长,以及常规军费在16和17世纪的持续上升,致使明朝的国库和后勤部门都不堪重负19。况且,与欠饷的屯卒相比,欠饷的佣兵更加危险。屯卒通常有家可归,而佣兵则由社会上流离失所的群体中来——根弱,又多是冒险者,一旦被武装和接受军训,却不能及时给予粮饷,便视反叛与掳掠为理所当然的事,而原来招募他们却是为了保护人民。当兵变、暴乱以及其他的社会骚动愈益普遍,招募斗士也愈加容易,只要提供饷银即可。但对他们的训练和控制,却越发困难。战地指挥官不得不采用非常手段以保持兵员数量,于是有了半私有的军队。对付这批暴戾乖张、桀骜不驯的士兵,可取之方是抚慰,而不是绳以军纪。所谓明末农民军,大部分由此等社会“渣滓”构成。而当时的社会从不把做人的尊严给予普通士兵20。

于是,明朝会把那些被鄙弃的人视作一流勇士,便不足为奇。“狼兵”来自遥远的贵州某土著部落,以骁勇善战著称,也以劫掠平民而恶名昭彰21:“贼如梳,军如篦,土兵如剃!”22“狼兵”被用于有限的战役以及事毕即被遣返原地的状况,正是明朝文官与军队分离的缩影。

那些被文官们屡屡指为娇生惯养、无能和“纨绔”的军事贵族们,已成了受到鄙视的另一群异类。大多数声望卓著的勋贵世家是在王朝开端即太祖和成祖两朝建置的,但从15世纪初叶起便鲜有新的册封23,而这种体制也显得越发不合时宜。加之,勋贵们纵使永久保持由朝廷给予他们的高贵身份,他们的权势和威信却逐年下降。在这种关系上最为显著的是五军都督府和京营的演化史。两个集团本来都是袭封高级军事贵族者的禁脔,但二者渐渐变得越来越服从兵部的节制,而且勋贵职权的衰替还表现在它受宦官侵蚀上,正像被文官侵蚀那样24。重要军事职务的指派权也旁落于非贵族军人即通过考试的武举人和武进士手中。从15世纪晚期起,由兵部定期举行这种考试(像文职业务考试的略小翻版)25。

明代的军事建构的破败,常被归因于“承平日久”。情况真是如此吗?的确,明朝不像宋朝那样承受着长期的沉重压力。但它有过许多烦恼,诸如需要同时对付内部的造反者和南方的邻居缅甸和安南;北方的蒙古人始终是潜在的威胁,不时恐吓着北京。在一次“轻举妄动”中,被他的首席太监诱出举行有勇无谋亲征的皇帝,做了西蒙古酋长(瓦剌可汗——译注)的俘虏并被扣留年余,从而在明廷引发了一场巨大危机26。牟复礼注意到从这次崩溃中“中国人没有吸取应有的教训”27,这个裁决也可适用于明朝其他的军事努力28。

作为“中国的第三条边界”的防御设施29,即东南沿海的海防能力,到15世纪初以惊人的速度降低,而在明初海上力量曾大大发展,如今则完全逆转了30。当16世纪中叶倭寇(日本的海盗)的侵犯特别严重之时,海防也陷入悲惨的境地。于是招募了特别部队并建立新的指挥组织。在这场斗争中,朝中最能干的将军戚继光,再次取得制止掳掠者的成功;为此,“彼实练新军”31。由于不重视戚继光的经验,在17世纪,中央政府只能靠招安海寇,才能在沿海维持表面的和平。

“旧中国”的军事没落,使得儒家思想不是被责难,便是受揶揄。就负面而言,长袖善舞的儒家官僚学者,被指称把持要职而浪费了务实、有才干和勇敢的许多人才,因此应为国家易受夷狄侵略负责。但从正面说,他们则被誉为以文制武,并使协调技艺在较量中胜过角力技艺的群体。费正清在《中国军事经验的多样性》一文中,强调中国官员将战争看作他们应付五花八门的问题的终极手段,“诉诸武力等于承认文治的失败”,他们“高瞻远瞩地主张,尽可能不用暴力以维持秩序”;即使战争不可避免,他们仍然认为,“战争过于复杂,不能让武人擅自处理”32。

后一描述要是赋予明朝就过度慷慨了。巧匠在手头总备有一套工具,对每一件都按精细的工作程序予以关注和维护。作为安定和谐的匠人,明朝的官场在这方面很拙劣。军事力量不仅受文职衙门的管束,还被搞得失去效用。武人不仅受文官统辖,还被降了格。将士们远远没有得到共同事业中低级伙伴那样的尊重,反而受到忧虑、猜疑和厌恶之类的待遇33。正如明亡后一份揭它短处的评述所云:

唐宋以来,文武分为两途。然其职官,内而枢密,外而阃帅州军,犹文武参用。惟有明截然不相出入。文臣之督抚,虽与军事而专节制,与兵士则离而不属。是故莅军者不得计饷,计饷者不得莅军,节制者不得操兵,操兵者不得节制。方自以犬牙交制,使其势不可叛!34

如上引所示,并非所有明朝文官在军事业务方面都注定是白痴,那时的政治家对于明朝关于军事方面的一贯的态度和政策也并非全盘接受。尽管如此,飞黄腾达却主要不是依靠军功。既能驰骋于戎阵,又能揖让于庙堂,这类人委实罕见。虽说居上位者理应才兼文武,事实上官员们认同的是他们的文职身份。在明代中国不会有如同艾森豪威尔(Dwight Eisenhower)或者黑格(Alexander Haig)的官员35,也不会有做了州长或市长还向选民炫耀以往军功的上校。这样的角色变换,在明代士大夫是不可思议的。

儒家思想在一定程度上应对这种右文偏向负责。但任何观念形态,除非与权势者利害攸关,都不会得到长久的反复的宣传。尽管个别大臣曾遭空前的凌辱,尤其在本朝太祖皇帝的专制年头36,但到了明中叶,文官体系也臻于全盛,士大夫们极力使他们自己变成精英中的精英。勋贵、宗室、权阉——无一幸免于来自孔夫子武库的弹药的轰击,由于他们全部缺乏科举考试必备的文学教养,因而均被认为没有领导社会的道德资格。如此排斥异己在相对承平时期也许自有作用,但在南明,当王朝已在生死之间挣扎,需要它的所有精英都最大限度团结之际,文官系统和其他社会成员——尤其和武人——的疏离,也达到无法弥合的程度。

通过某种历史的透镜,可以看到南明史上文官建构被军事建构冲击——驱除的转向过程,既痛苦又缓慢,直到结束,宫廷的唯一支柱来自并非源于明朝体制的军事组织。文武权力之间此消彼长的下一阶段,应当是远在东南的郑成功和西南的孙可望的军事组织中有文职管理出现,并已有这种趋势出现的若干征兆。然而清朝制止了那些萌芽发育的机会。

文职官僚在明代尽管势力庞大和唯我独尊,却并不坚如磐石,且在两个方面取决于强大的皇权:第一,为了它的实际存在。君主和官僚实际上是互相依存的关系,虽然他们时常激怒另一方,那却是一种“必要的张力”,是传统的中国人尊严的健全所需要的。有意义的是,明代的君主制的独裁统治和官僚垄断权二者在中国历史上都达到顶点。大臣们匍匐在明帝宝座前都带着受虐狂者的神态,但“在顿首中,自尊透过自卑凸显”。37第二,官僚体制需要一个强大的、果断的皇权来现实地行使它得自于“天”的最终权威,并借以抑制官僚体制的派系纷争。中国的政府内总存在着密布的派系,因为中国总在制度上提供条件,使那种易于转移的权力(派系权力)发荣滋长。那是政治科学的一种观测,并非讥刺38。派系是一切官僚机器的润滑剂。对于历史学家的问题应当是:在怎样的情形下日常的派系竞争会变得狠毒起来,导致自相残杀乃至导致本团体的最后自杀?在明代,官僚体制的高血压症和致命的党争,主要原因在于辅佐皇帝的难题。

我已说过皇权对于官僚是重要的,因为那种制度,在多数朝代,通常包括皇帝和他的合法代表,一二名主要大臣或者说首辅。但1380年猜疑心极强的太祖以谋叛罪名处死了他的丞相,完全废除了相权,并规定任何官员敢于建议重设此制便予处死39。这就导致在六部(吏、户、礼、兵、刑、工)尚书之上,只有皇帝才可处理上达国家金字塔顶端的那些复杂而大量的例行公事。太祖几乎可以独自处理,然而他的子孙们既无此能力,也无此意愿,来负荷如此重任。接着,皇帝和行政机构之间的这个裂缝,则由“非法的”或“违宪的”成分所填补,即宦官和大学士。明朝受到宦官专权的困扰甚于任何王朝。他们扮演的荒诞角色被认为是君主专制的必然产物40。但更准确些,不妨认为他们获得这种角色,是由于明代列宗在专制政体内充当专制君主(并非认为他们没有胡作非为)都不及格。大学士制度的演变在某种程度上也可作如是观。

甚至早在太祖时代,皇帝已从翰林院借用相当多的高级文书人员。通过每三年一次科举考试的出色俊彦,通常会进入这个帝国最高的官方学术研究院,开始他们的征程。慢慢地,这些从“翰林”出身的秘书们更频繁地成为重大决策过程的依靠。在15世纪的第二个25年里,他们已构成真正的内阁,所受加衔也已超过统治集团中其他任何成员,并且在那个世纪的第三个25年内成为推选首辅的惯常来源。大学士的职责,也从单纯地奉旨草诏,发展成不等奏疏呈送皇帝,便预拟皇帝旨意而秉笔为他代订路线指示或者作决定。早先的皇帝们惯于把那些建议看作只是建议,但后来的皇帝们则倾向于认可他们的大学士的智慧——经过首辅——并将略作改动的“票拟”直接予以批准41。于是,大学士们便获得了间接的执政和立法的权力,而内阁职位的攫取所需经过的翰林院也成了举国政治权谋的一个主要鹄的42。

然而辅佐皇帝的难题未能由此化解,因为无论大学士的职能多么必需,它依然属于模糊的惯例,很不舒服地高悬于皇帝与官僚之间,并且不被任何一方所充分信任。43

经理的助理决不可说成是助理经理。大学士据有非正式的执政权力,他们被迫忠实地服从皇帝的任性。此外,不顾他们名义上兼有部院大臣的职位,他们究属实质上的内廷成员,不能期望从外朝得到一致的支持与合作。某些大学士虽然变得强大而有势力,通常与皇帝宠幸的宦官结盟,可是他们似乎必不可免要被外朝多数官员的怨恨所挫败。难题是怎样设法在已经取消宰相的制度下成为一名宰相。44

假如首席大学士曾有祖训赋予的职责,并非是个不稳定的衍生制度,则此位置被这个或那个官僚派系所猎获,都可引出朝政趋于安定的效应,因为此派当别派居优势时,它要给予哪怕是忿忿然的承认。但由于它的公职权限最终模糊不清,它的占有者就总可以被认为在越职而受指控,特别是他们假若尝试在政府中获得坚固势力并像宰相可行的那样行使领导的时候。结果,派系斗争加剧了,因为问津内阁统治权失败的任何重要派别,都可依据成宪做理由攻击它(无论是谁都通常以道德术语来精确表达)。这个首辅位置连对最柔顺谦和的在职者都是座烤炉,而且得随时充当皇帝过失的替罪羊45。有谁试图通过那个公职向政府施加真正的影响,必受弹劾,理由不外是乘危篡取特权,或把皇帝引向堕落46。的确,它就是首席大学士张居正(1525—1582)果断的行政改革由高涨到激起“反行政机构”运动的同一理由,后者是由明末“东林”社团所领导的47。因为皇帝与官僚之间的空白领地曾由宦官和大学士来填补,所以17世纪20年代东林领袖在魏忠贤暴政下殉难,以及东林余绪复社在30年代攻击强人首辅温体仁为“阉党”,便都不足为奇48。

由于缺乏宰相制,君主的无能和派系的争执这两大古老难题,在明代越发难解了。更糟的是,它也使另一个古老难题,即中国士大夫内部“理想主义”和“现实主义”二者的基本分歧,因而加剧。虽然个别人物纯属何种典型的区分颇难49,但在涉及任何治国政纲的争论中,总有这两种见解的对立。前者言辞犀利,后者应事老练。同时这种交锋也总在超越具体主张正确与否的层面,因为中国人的传统的社会政治议论大抵带有弦外之音,所以它也被看作基本观念的直接反射,譬如人的本性及由此而来的那些应有的道德功底锻炼。

考虑到本书宗旨,关于中国的理想主义和现实主义二者的通常分歧之一,即他们之间所横亘的如何克服人性弱点的见解鸿沟,指出下列之点便已够了。前者大致认为人人可臻于至善——至少可以很大改善——经过灵魂的或意志的悔过而达到。他们改造人的举止修养的门径是伦理的教诲和劝诫——经常如此却不必定如此,腔调是自命公允的。而后者对同事或上司做人的短处无论怎样都更倾向于容忍。他们办事顺利的捷径是对此多所迁就或有意利用——经常如此却不必定如此,腔调是冷嘲热讽的。这相反的两种观测角度用于如何辅助皇帝时便产生以下结果:依据一方,既然谁都甘愿接受皇帝血胤中那些实不可免的无力胜任者和无可救药者,那就也应甘愿承受那些或可出现的诸如首席大学士这样人物的权力增长。如此容易接受可能不完美环境的态度遭到反对,那些坚决争“国本”者以为,不管这块素材怎样不足数,他都可以教育好,引导好,从而能够由他亲手操持政府的缰络。换言之,大臣的一类喜欢相信,“要是皇帝不能管事,就给他一个能管事的人吧”;而另一类倾向于说,“皇帝必须要管事,同时我们有责任确保他能管并且管到”(当然不超过习惯和先例的限度)。

考虑到上述因素,也许就容易了解,为什么万历朝发生的问题,对明朝官僚体制的震荡那样巨大,致使它再没有恢复固有地位。在儒学复兴论者(特别是开创东林运动的那班人)看来,张居正非但在皇帝倘被启蒙便决不会赞成的情形下,傲慢无礼地僭越皇权,而且为了私利,有意隔绝皇帝与可能启迪他的那些人的接触。稍后他们便大胆地反对愚昧的皇帝本人,因为他不断稽迟正式指定他的宝座继承人——从而也贻误后者正规的(即儒学的)教养的起点。在对当朝皇帝(他统治四十七年的大部分时间拒绝会晤他的大臣)的影响已被剥夺之后,他们如今又行将丢掉下一次机会。因此,他们忧心忡忡,以为嗣续大事倘不赶紧决定,那么国家就会送给非儒门的丑类,即那些自我膨胀的宦官们或首辅们。他们不幸而言中。国家先给了小人,再给了夷狄。然而倘若“清流”的儒学复兴论者的抗议不是那样咄咄逼人,如此令稳健派敬而远之或望而却步,并且诱发了猛烈的反击,那么这两次权力丧失有可能避免或延缓。在南明,我们同样将看到那个辅佐皇帝的难题从未化解,甚至到末日仍在引发论争与宿怨。

一般定谳在晚明尚未衰亡前总述及官场的普遍腐败,以作为王朝毁灭的肇因。然而“腐败”是个笼统的字眼,要求特殊的界定和社会学的解析。(哪些行为是合乎惯例的,或者说由制度上或经济上的状况必然导致的?)在大多数案例中,它似乎更多属于某一情况的结果,而非其肇因。官员们纳取贿赂,欺骗和勒索他们的子民,长此以往,不正之风于是产生,即无视与他们人人有关的政府前途而采取不正当行径。不管国家的前途被假定为哪一种,是基业不朽还是易代在即,他们都既无认同感又无事业心。即使不能完全归咎于恶性的派系冲突,当一个群体丧失其团队精神时,这个滋殖腐败的异化心态也肯定要与日俱增,正如17世纪头四十年明朝官僚体制出现的断裂所表明的那样。况且,由于前述的原因,它被来自专制皇权的强制惩戒所阻遏的可能也微乎其微。

另外有两个难题,也是明朝特有的,在南明相关史料中均有记载:(1)遍布各地的明朝诸亲王、郡王,其中多数缺乏基本的领导能力;(2)广泛的社会不安与混乱,在1644年北京失陷和地方政府的权威与能力已到公然被质疑的程度之后,都加剧了。较诸前述难题而言,这些都是主旋律的副部,并非因为它们对理解这世纪中叶的社会政治状况较不重要。更确切地说,是因为在关于南明的这部著作中,我选定的重点领域是那个政权体制的内部难题;其实亲王郡王问题和广泛的社会不安问题,对于当时的清朝也同样是大问题。

与其他王朝不同,明朝贵族享有终身爵禄的,是太祖的所有男性后裔——大概还有他们的姑母、姊妹和女儿。只有储君被留在首都,其他的皇帝子孙举行成年礼后,便带着御赐的大规模地产(附带大量佃户和扈从),被派驻到畿外王国上去。嫡长子继承这些亲王的头衔和地产,而庶幼子和其他子孙也被分封爵衔和皇室土地,这些土地在各省多半集中于某些州府中。起初,这个制度的意向,是在国土每一隅都安插皇帝的血亲,以巩固王朝的统治。但在一系列高贵的亲王发起反对在位皇帝的叛乱之后,这个制度所具有的意义,更像是保持亲王们和重要皇族的距离,将亲王们限定在其封土之内以远离首都的一种计划。他们逐渐变得动辄都有莫大限制——例如,亲王郡王们未经皇帝许可不得擅离封土,他们本人及其随从官员也不能参与各种军政事务的管理。而且,所有皇族成员都不许从事任何职业和参加科举考试,或者在享受爵禄外做任何事情50。

明朝初期宗藩制度设置之时,没料到亲王和其他食禄皇族的人数会不断膨胀,也没料到他们的供养会成为国家岁入的严重负担,这种重负在16和17世纪达到这样的程度:据1553年的一个估计,从各省每年存留的税粮中所支付的宗藩禄廪,是岁供北京粮食的两倍。这时,食禄者总数已逾2.3万人,到万历朝晚期这个数字更超过8万人,而且政府绝对不可能像先前那样供给他们了。尽管某些亲王郡王的领地在继续增加,其他皇族的禄米却被削减与缓供,就像他们的婚配和袭封的情形那样,爵位较低的许多宗室成员因而穷困潦倒。1590年,宗室中无爵者被许可谋求诸如农工商以及想从事的各种职业;到1606年,亲王郡王以下各级宗室成员都获准可参加科举考试,按规定凡取中者总是被指定到各省担任较低职位,不得到首都做官51。虽然士大夫们普遍认同宗室成员必须从事某种职业,却并不欢迎他们一心一意地闯入文官的公务圈,而把他们看成是懒惰的、无知的和道德不可靠的。

众多的亲王郡王和宗室成员在南明时期兼具祸福二重性。一方面,无论忠于明朝的人士集合在何处,那里也就多半有个亲王郡王适合作为恢复事业的象征,或者较为罕见地担任抵抗集团的实际领袖。但由于这些亲王郡王们过去彼此从来没有联系,在国家政务上也没有任何亲身经验,他们的观察力与追随者的眼界都是狭隘的,同时他们的领导造成忠明活动出现许多不同的、常常互相竞争的中心。至于明朝的下层宗室,备受贫困和无所事事的怠倦所折磨,一旦清朝表示,他们如降服便可得到荣耀以及终身衣食无忧52,许多人便会轻易转而归顺清朝。当然,清朝也感到对付无处不在的那班明朝的亲王宗人是很大的麻烦,不管他们充当敌手,还是充当不可信赖的合作者。供养如此一批彻底的寄生者所需费用,对于清朝的负担能力来说也是沉重的,尤其是它正面临因征服战争的不时之需而财政支绌的状况。但倘若他们食言,拒不履行对明朝皇族的许诺,则后者将造成不利的政治分割状况,这一恐惧使清朝宁愿对他们实行厚待政策53。

明朝皇族的处境只是晚明时期身份制遭侵蚀的一个例证。事实上每个社会阶层都能发现传统认可的诸等级间的关系正在猛烈扭曲的证据——例如,地主和佃户,主人和仆役,雇主和佣工,士人和非士人。17世纪前半叶以如下事件的频繁与恶性地涌现而凸显于中国历史,譬如:卖身奴仆反对家主的叛变,其要求从财物和人身自由到摆脱家主的羞辱,不一而足;反对地主的抗租,则是由改易不公正的惯例的要求所煽起的;矿业、手工业和运输业的全体人员罢工,抗议政府措置失当,以及地区的或周期的经济失调;宗教的派别组织和非法的秘密会社,针对权势者的镇压而奋起抵抗;前已述及的军队叛变和大量的农村起义,大多都由官员压榨和自然灾害协同造成的饥荒所引发;还有各类盗匪——本地的或区域的,来自山泽或湖海的——把那些四分五裂的各色人等作为食料。不消说,一个王朝的没落时期同它的盛年时期相比,情形的失常总是趋于更加糟糕,更加不可弥补。但在晚明,反叛精神在社会中的那种喧嚣和弥漫,却是特异的。现代学者们倾向于把这个时代看作阶级斗争高涨的岁月,而且把注意力集中于地主—佃户、家主—奴仆之间的冲突54。但广泛的考察已表明,社会关系的崩溃,甚至出现在同一社会等级之内,例如某些家族或团体的长幼尊卑之间55。

似乎很难否认,造成明朝社会不稳定的原因,除了明朝政府统治失效,同等重要的还有前近代经济变迁的多重因素在起作用。同样难以否认,恐惧、忧郁和疑忌也弥漫于晚明社会,从而导致南明的下层组织发起抵抗运动并取得成功56。但这种状况,以及社会因而蒙受的普遍军事化,不论对于明朝还是清朝,都是极大的麻烦57。本文只想指出,17世纪40年代中间,这些社会“矛盾”发展到了如此地步,以致只有等到战争的艺术应用之后,和平的艺术才有用武之地。无论是明朝还是清朝,在从另一方手中并从冲突中的各种武装力量手中夺得社会控制权之前,是不可能制定改善社会的政策的。征服力量最终取决于军事力量,而明朝酿成的否定身份制的危机,最严重的即在军事领域之内。

第一章 首次抵抗:弘光政权

1644年4月初,李自成叛军横扫山西北部,直捣明朝首都北京,北方局势一片混乱,险象环生,结局难以逆料。消息传到陪都南京,官员们愈益感到担心。4月12日,北京的崇祯帝征调所有能来勤王的军队开赴北京,并特别命令山东总兵刘泽清前来救援58。但是刘泽清置此命令于不顾,却向南开拔。而在长江流域的其他将领则从未接到北上的命令。反正这些人也没有准备北上。虽然前几年在南直隶的西南部曾击退过“流寇”的侵犯59,但是该地区现在除了长江和南京的驻防军外,并没有大量的常备军。而且陪都百官有理由相信,太子,甚或皇帝本人可能过不久就会前来南京,因此,长江下游的所有军队就地做好准备是十分重要的60。长江中游的洞庭、鄱阳湖区域的明军,虽然数量众多,但因张献忠部叛军刚撤出湖广省,此时他们正忙于恢复对该省的控制。而且他们毕竟离得太远了。可能有所行动的军队都在南直隶的淮河以北地区,由于受到李自成大顺政权军队的压力,此刻也已陷入混乱之中。这些部队为兵士的叛变、逃跑及怯懦所困扰,宁愿到淮河以南避难,也不愿到北京勤王61。

4月24日午夜后不久,叛军击破广宁门(今广安门)而涌进北京,翌日攻入紫禁城,崇祯帝在内廷北首的煤山投缳自尽62。但是直至5月5日,明朝的淮安巡抚才得知北京陷落的消息,而淮安城内,“闻京城失守,众疑信相半”63。

次日,消息传到南都,南京兵部尚书、参赞机务史可法,立即会晤其他高级同僚,发布檄文,着手集合勤王军队。但是他们随即便不得不考虑:要把这支军队带入何种境地?南方局势不稳,北方情况亦未明朗。举例来说,他们要“勤”的“王”,究竟现在哪里?史可法渡过长江,在浦口防区着手准备迎敌,但除此之外,就无事可干了。有些人已在南方“草泽”组织义军,也被下令制止64。

南中诸大老每集议事堂,惟相向攒眉,竟日无一语。或仰视屋之罘崽,咄嗟而已。问曰:“事如不可知,将奈何?”

竞以靴尖蹴地,作叹息声,各各散走65。

5月15日,崇祯帝驾崩的确实消息传到淮安。又经三天才传到南京。这一消息使南都领袖人物大感震惊。南京的高官们意识到,必须组织新朝廷66。他们着手应付这种动荡局面之际,必须增强团结合作,和衷共济。不论在象征意义上还是在实际意义上,都应有这样的表示。但是随后发生的却是统治集团内部的自相残杀。在南京建立第一个南明朝廷的官员,设法使不满分子安心,尤其急于安抚军队。这原是顺理成章的事。在此危急之秋,军队实力确需增强。但是军队得寸进尺,走得太远,官僚系统和南方士人中最有威望的领导人物对此不能接受。武人要扩大权力,就须寻求支持,于是相互结党,并拉拢那些受整个官僚系统,尤其是受“正人”排挤的不满分子。急于和武人结盟的,是宗藩、宦官,还有那些因东林、复社得势而仕途受挫的官员,尤其是因十七年前魏忠贤倒台而被逐出政府并被贬为“阉党”的那些人。

这些人结合在一起,手段粗鲁,立刻引起了“清流”领袖人物的反对。于是妥协精神终止了,一场为权力与原则而战的决斗开始了。“清流”逐渐失势,甚至颇孚众望的温和派在政争中也无法立足。于是南京朝廷几乎没有了有眼光的政治家,也丧失了民众的支持。那些在这场冲突中获“胜”的人认为,他们过去受了屈,被剥夺了权力和影响力,现在终于重新获得这些了。但是为此所付出的代价是战胜者和权力一起毁掉了。受到“清流”的猛烈抨击、处于招架地位的得势一派的首领,为了固位,采取了短视的政策,其恶果连他自己到后来也无法控制。他的集团四面楚歌,草木皆兵,虽与皇帝联合在一起,也统治不下去了。传统的南明史著作集中于几个主要人物——英雄与坏蛋,殉难者与卖国贼。即将出现的篇章也会对此作一些赞扬和谴责。但是这些个人都应该放在某种政治力量造成的局势中去观察,那个局势似乎有它自己的某种动力。

选择新皇帝的时候,党争即已开始,而且势头不弱。在南方几个藩王中67,准备得最充分、和皇帝血统最近的是福王(朱由崧),他与东林党有夙仇。而且,他又落入了最有实力的武人之手。几十年前,东林党拥护万历帝的长子,不让他宠爱的郑贵妃所生之子立为太子,这位郑贵妃之子正是当今福王之父68。由此案酝酿而成的党争使官僚们时时面临动荡,持续三朝(万历[1573—1619]、泰昌[1620]、天启[1621—1627])引起激烈争执的各大案,在某种程度上以1629年东林党暂居上风而告一段落。即使这些争执对于居住在河南富饶的皇庄内的当今福王及其先父没有影响或没有关系,不同成分的官僚仍然或指望或畏惧这些事件在福王治下会重新评价69。

有鉴于此,某些骑墙意见便以为,北京陷落之前,崇祯帝的太子及两名幼子还在城内,至今生死未卜70。若是某一藩王即了位,而太子随后出现,要求登上大宝,那该怎么办?所以应暂缓立新君。又有人援引“立贤不立长”之义,主张立潞王(朱常淓)。潞王此时已自北方的王庄逃出,到了南直隶。即使一般人以为,潞王只是粗涉文学,雅好古玩,而且“指甲长可六七寸,以竹管护之”71,不过他和那位以好色、无知与不负责任著称的福王相比,还是有贤明之誉。但知道那些亲王底细的人毕竟很少,即使在高级官员中也是如此。多数人以为,选谁都没有关系。同时人们迫切希望有某位藩王立刻登上大位,以稳定南方;而在政治人物中则有一种自私的打算,即希望自己被看作那名藩王的一贯支持者,而不论那藩王是谁。于是在崇祯帝死讯传到南京数天之后,南直隶的文武要员之中就开始了幕后磋商,为官职而讨价还价,并且注意掩盖踪迹,不使马脚外露。

然而消息传来,福王已在淮上受到保护,支持他登上大位的是东南防卫所赖的北直隶将领,于是拥戴福王的看法便迅速形成一致。有两人加入这个军阀联盟比较晚,却成了它的领袖,一个是前面提到的总兵刘泽清,另一个则是凤阳总督马士英。二人都有理由反对文官集团中的主流派,希望自己的地位因“清流”受抑制而得到加强72。在南京,一些军功贵族以及其他政治投机分子也随声附和。当百官聚集,行礼如仪,向明朝列祖列宗禀告以福王承继大位时,爆发了一场令人不堪的争斗。一些显要文臣被指为阻挠择嗣,高级勋贵操江提督诚意伯刘孔昭甚至拔出佩剑,向敢言的翰林院掌院学士姜曰广砍去73。新朝廷建立过程的随后各个阶段,类似的文武冲突一直不断。

江北的武臣集合了一支大军,送福王沿大运河南下。6月3日,福王衣冠不整,乘船抵达南京东北一个主要码头。次日,南京的高等文臣与勋贵礼迎福王。福王自惭形秽,拒绝即皇帝位,诉说自己备受困苦,不克荷此重任74。不过到了6月5日,他已在全副朝廷仪仗簇拥之下,经过高皇帝孝陵进入了南京的皇宫。百姓站立路旁,观瞻仪式,陈列香花宝烛,心情振奋,如同节庆来临75。

但是,当福王在其守备衙门的临时住所第二次接受百官朝贺劝进时,灵璧侯汤国祚大声指责户部不发军饷,把朝仪都打断了,摄礼部尚书吕大器立即予以制止76。岂知当讨论到福王应直接即皇帝位,还是在局势明朗之前暂做监国时77,勋贵们再次咆哮起来。多数廷臣赞成监国,待逾月后再入继大统。但是刘孔昭等人要求直接即位。他们一直对主张暂缓登极的诸文臣的反对意见表示怀疑,指责这些文臣“原有二心”78。与此同时,考虑新朝廷大学士和尚书侍郎人选之事也开始了。文臣们为了安抚不知厌足的军阀,破例允许勋贵也参加通常荐举朝廷要职的廷推79。刘孔昭提名自己为大学士,使聚集庙堂的群臣大吃一惊。朝臣们告诉他,以勋臣为大学士,无前例可循,于是他提议以马士英来替代80。

6月6日,福王同意即监国位。他起先声称,只想“避难浙东”,无意入居帝位。这可能是出于真心,但是经群臣依例三次“劝进”之后,他终于同意了,在次日正式行监国礼81。仅仅半个月之后(6月19日),便即了皇帝位,以弘光为年号82。监国和即位所颁两次诏书,可说是一张一览表,列举了医治晚明社会政治的弊病,以及纾解社会各阶层人民痛苦的各种办法83。由此可知,当日的政治领袖实际上明了种种问题,并未耗费全副精神于蝇营狗苟的党争之中。但是,官僚系统内部以及政权核心其他成员之间的党争实具有瓦解性的作用,若不能予以扭转,消除各种弊病谈何容易。

由因知果,拟定新政府要员人选时,虽要尽量让“清流”居于多数,同时也得安抚其他人物。在“清流”方面,大学士为史可法、姜曰广;吏部尚书为张慎言;颇有影响力的都御史一职,则给予“清流”老前辈刘宗周;另外几个要职则入于东林与复社的同情者之手。温和派有两位大学士。一位是前南京户部尚书高弘图,此人正直而且相当能干,在党争中设法保持超然态度;另一位是王铎,一个有文名却有不问公务记录的人。另有一些次要职位给予了不具鲜明党派色彩的人物。作为对军阀的让步,并酬劳拥立福王的“定策之功”,马士英被授予大学士之职,并兼任尚书,加太保衔。但起初他受命继续担任凤阳总督84。由于此一安排,马士英正式被授予和南京首要人物史可法(兼任兵部尚书)平起平坐的地位,同时又居于朝外。

但过了不久,史、马二人便互换了位置。这件事对弘光朝影响巨大。同时有两件事发生。首先,马士英未经许可,自凤阳调大军(1200艘船)至南京,在弘光帝登极时自至内阁。其次,南直隶江北地区各总兵,以刘泽清为首,吵嚷着要史可法亲赴前线,与他们在一起进行协调85。这个逆转的前景使南京的许多人大为震惊,有人做了激烈的公揭,将史比作受屈的昔贤人,马则为奸贼86。然而,史可法也许对于同马士英或者同这个皇帝亲密合作并不太热心,也许觉得自己是作为协调角色的最佳人选,无论如何,他愿任督师,并公开表示,为赎不能救先帝之罪,愿意效命疆场87。

若要了解南方的社会政治领导层对这一变化的负面反应,我们首先需要仔细考察一下史可法与马士英两人的背景。两人对自己的估价可能是相同的,都自视为杰出的文官,适于处理当前的紧急局面,在军事方面也有相当经验。但是两人确有不同。这一不同虽为人所夸大,在当时情形下却是极重要的,反映了当时人们对于文武之间的适当关系究竟是怎样的问题的两种看法。

史可法接近于全能政治家的典型。他生于传统中国中心地带的河南省,幼年家贫,但所受教育良好,并成为一位因反魏忠贤而殉难的东林领袖的高足。他早年在地方的、中央的政府中从业记录堪称范例。1630年,他奉命到南直隶西南部协助抵御叛军攻击,表现出色,不久便被任命负责整个长江中下游地区的防卫。他被誉为尽忠职守,不畏艰险,与士卒同甘苦。他驾驭武人严格而谦和,以身作则,并表示作为上司,与将士上下同心,息息相关。他反对以力服人,除非是对不可饶恕的仇敌。尤为重要的是,他视自己为协调者。他确实是孜孜不倦,一片真诚,努力调停各方冲突,在南朝无人可与之相比88。

马士英则出生于僻远的贵州省,该省位于相对落后的西南地区(他后来从该省擅自调拨了一支狼军做他的卫队)。他并无文才可以夸耀,与显赫的士大夫们亦无交往。别人称他为粗人,他就大为恼火。他在首次地方官任上,被控贪污,革除官职,发配到边疆,而后在南京等待时机,与其他官场上的失意者同病相怜。1642年,他和另一名被“清流”摈斥的人合谋,于是重获官职,任凤阳总督89。虽然他被指控纵容手下士卒劫掠90,但他却是个能干的谋略家,懂得与将军们共处并讨取欢心,在战时和平时都好像彼此不分。

士英即凤,与四镇比。及泽清、得功等来,则益尽其私佞,谨奉之。乃大治具,出女乐侑觞,命其子侍酒,跪起如子侄礼。曰广闻,谓士英:“信有此乎?”士英知情得,踧躇久之,曰:“然。奈何?凡吾所为不惮降意者,处此辈为极难耳。此辈之脸不可破也。……”曰广答曰:“……官各有礼,亦惟大道之是务也。子其大居正以服之,积至诚以动之。用亦有憬于厥志,谁则无良?……”士英则大笑,以为迂阔而远于事情也。91

在武人中,对文武之间恰当关系的看法也不一致。武人在战场,对以文统武的传统表示反对或不满,其原因不在于武人的桀骜不驯,而在于他们要在文武关系的格局中有应得的地位,希望文官也尽文官的责任。一旦将士们觉得,百姓和文官非但未能履行其责任,而且阻碍武人发挥其传统的作用,抗命之事便往往会发生。弘光朝的将帅大多持此一态度。但是武人中确有人想分得更多的一杯羹。世袭勋臣野心昭著,这不难理解。但是总兵刘泽清之类,情况更为复杂。

刘泽清在其早期生涯中,显示了两种矛盾的倾向:自命知书达礼,却又残忍好杀。他因残忍好杀,被禁止参加科举考试,而后通过武科乡试,官至总兵。他状貌儒雅,想方设法厕身文士之列,而文士们拒绝赏脸,这使他宿愿未遂,甚为伤感92。他在朝会时向皇帝说:

祖宗天下,为白面书生坏尽。此曹宜束之高阁,俟臣杀贼后,取而拂拭用之,以听其受享可也。今请罢制科勿设便。93

他还要求任命一位名将为辅弼,与首辅分庭抗礼。他自然对大学士姜曰广怀有敌意(有一次皇帝称四镇为“先生”,姜极表反对)。他曾对姜曰广表示,定要杀尽东林党人,因为东林党毁了他父亲的前程94。

另一方面,他自然与马士英颇为投契。

泽清自先朝杀科臣(按:韩如愈)后,人为之寒心。至是入朝,益多侧目之。泽清心知,亦每微自解说。而士英则笑让之曰:“有此一条,燥皮之甚,胡辞让为?”闻者骇之。95

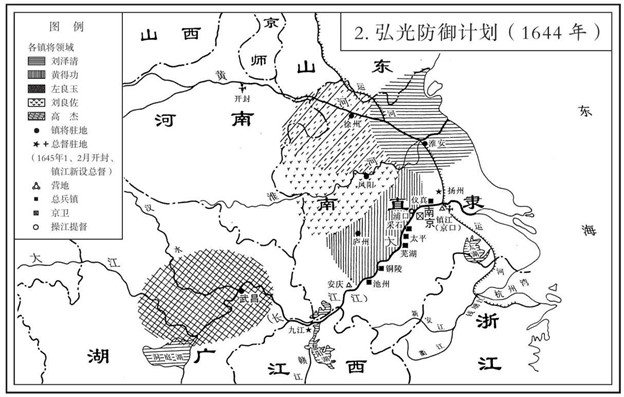

虽然马士英迎合武人,声名欠佳,实际上首先策划并让主要将领分享前所未有的治军大权的却是史可法。身为兵部尚书、参赞机务,史可法自然要迅速提出计划,整顿和加强长江下游的防卫体系,并按照北京的格局重整南京皇城的守军96。除此之外,史可法感到南直隶江北地区将士对险恶的混乱局势颇有忧虑,于是在和其他大学士作了磋商之后提议,让新受封爵的几位有力将领以其半私人的军队组成四镇,以拱卫南京的西北二边(见地图2):

(1)高杰驻徐州,管辖南直隶西北部黄河(按:当时黄河流经山东南部,在淮安西与淮河汇合)与淮河之间地区,并负责河南北部的攻守事宜。(2)刘良佐驻凤阳,管辖南直隶西部与中部淮河以南地区,并负责河南中部与南部的攻守事宜。(3)黄得功驻庐州,管辖南直隶中部长江以北地区,并负责支援北边的刘良佐和高杰(同时防备长江中游的不测之患)。(4)刘泽清驻淮安,管辖淮安府,并负责南直隶东北部和山东南部的攻守事宜(随后设立了重要的第五镇,即左良玉及其散处湖广中部的各色部队)。各镇士卒耕种荒芜田地,粮食自给;兵器、装备及其他物资,则以各镇辖区内各项税收来购买。此外,每镇规定人数为3万(左良玉则为5万),可从中央政府获得钱粮供给,每卒每年银20两。各镇若收复失地,即受其管辖;不论何人,若收复一块地方,即任为该地长官97。

这一计划使南京控制下的一半辖地实际失去了文官的监督。但是该计划原意是:由此而在长江下游北岸恢复某种程度的秩序。当时江北诸军正在互相争夺各主要城市。他们一旦得到这些城市之后,就能取得各种资源、户口以及征调物品来保护他们自己。他们同时也竞相对付顽强抵抗的城市居民。正如被特别派去消弭乱源的万元吉所说:

扬州、临淮、六合,所在兵民相角。在兵素少纪律,在民近更乖张,遂致一城之隔,民以兵为贼,死守不容;兵以民为叛,环攻弗释。猝有寇至,民必至于惊窜,真今日莫大之忧也。98

最惹麻烦的是从其他混乱地区新调来的军队,还有就是大部分由原来的流寇组成的部队。但是,即使那些一段时期以来并未调动的部队,在其他军队蜂拥而入之时,也变得不安起来,从而使正常的给养方式愈来愈受到破坏。仅仅宣布成立四镇并没有立刻解决这些困难。黄得功与高杰有隙,朝廷遣使臣至得功处宣读诏书,当读到令二人和解时,得功跳起来,挥舞双臂,对使臣吼道:“去,速去!吾不知是何诏也!”99总督、巡抚仍执掌各镇辖区内外事务,但是他们和各镇关系紧张,因为这些文官设法维持岁入、保护百姓,而在这样做的时候,要避免和各镇的公开冲突是极不容易的100。就驻节扬州以协调四镇的史可法而言,情况尤其如此。

史可法作为长江以北的统帅,第一难事是如何对付高杰。高杰原为李自成部将,因与李妻私通,两人带部队一起于1635年逃离叛军101。他的部下来自陕西,骁勇善战(李自成军之所以可怕,正由于陕西兵厉害),投入到政府一边后,作战不输于其他官军将士。但他们还是高杰的私人军队,脱不掉恣意劫掠的“流寇”坏名声。尽管如此,在史可法看来,要在北方重建明朝势力,第一得依靠高杰,因而必须使高杰脱离由他所挑起的长江流域的冲突,把他调到黄河前线。可是高杰坚持,在集中全力进行北方战役以前,一定要先进驻富饶美丽的扬州,“安顿家眷”。高杰此举,首先受到其他各镇总兵的反对,这些人都垂涎大运河上这座商业名城。其次受到扬州百姓的反对,他们封闭城门,以牙还牙,反击高杰的兵士。暴力冲突加剧,群情激愤。于是一位进士设法做调解人,却看起来像是袒护高杰。愤怒的百姓当着扬州地方官的面把他剁成了肉酱102。

史可法选择扬州作为驻节之所,部分原因在于平息纷争进行安抚。他抵达时发誓说,高杰所引起的纠纷不解决,便决不入城。高杰却把史可法下达的手令推到一边,轻蔑地问道:“旨,旨,何旨也?尔曾见皇极殿中有人走马耶?”103史可法撤掉卫队,以示信任,并亲入高杰营帐,住了一个多月(一说实际是软禁),设法以身作则,感化高杰,“如石投水”。虽然不少人称颂史可法以德服人,渲染他的出面使高杰态度大大转变,但是了解内情者认为,高杰对史可法软硬兼施占了上风104。经过相当一段时间,史可法终于使包括高杰在内的各镇总兵驻守各自的防区,但他为此作出的让步使他不但在各镇总兵间,也在扬州百姓中丧失了威望和影响力105。他从未能在职权范围内充分发挥作用。他未能使四镇就范,相反却受制于四镇,往往不能把自己的人安置到需要的岗位。因此,他自己手下的一些不得志的将领,在危急关头很快投降清军,并随后在清军征服南直隶南部和江西北部的战役中担任要角,也就不足怪了106。

史可法与高杰的关系及其后果,说明了在南明始终存在并愈演愈烈的一个问题,那就是文官坚持道德说教、以理服人,并以此作为驾驭武人的唯一法门。武人若是对这些说教无动于衷,那些文官就以为不能与他们共事,不是摒弃不用,就是置诸闲散;而对于导致武人跋扈的物质上和编制上的问题,则从不动手解决,更想不到在必要时可以诈欺和压力并施。在这个问题上,史可法比起他的同僚和继任者要清醒得多,但他不惜代价,谋求调和,即使劝服无效也不用强制手段。尽管高杰终被史可法感化,表现良好,然而他和其他将领所结宿怨,使他在保卫南方的重要关头,被人谋杀。史可法原来寄希望于高杰的个人人格。高杰军队瓦解了,这一希望也破灭了107。南方军事化愈是彻底,南明军队也越来越多地由宁愿“归正”而不愿降清的前叛军所组成;这时士大夫的那种领导手法因此便更加无效了。

不管史可法在何种程度上制造了他与四镇总兵之间的问题,江南士大夫还是倾向于抨击马士英。他们指责马士英,或暗中指使,或公然示例,鼓励四镇滥用权势,觊觎非分,干涉朝政。7月中旬,颇孚众望的“清流”学者兼哲人刘宗周(他寻求得到皇帝支持的保证之后,才接受都御史之职)接连抗疏言事,对马士英的批评因而大为加剧。刘宗周在上疏中指责一些勋贵、宦官以及政治投机分子,特别抨击马士英和四镇总兵,把他们称作使朝政紊乱的“小人”。他指责说,这班人自命有“定策之功”,于是四镇得以封爵,马士英赖以骄横跋扈,跻身大学士之列。他还敦促将马士英遣回凤阳,“度诸将中仍有不用命者,立以朝廷之大法处之。”108刘宗周这道奏疏得到了一位自负有言责的御史的直接支持。此人当着哗然吃惊的朝臣之面(他对朝臣说要“冒死言之”),历数马士英“十大罪”。皇帝也惊得呆住了,暂时表示考虑接受马士英的辞职109。

但是马士英实在不想辞职。恰好相反,他面临反对,却变得更为强硬,和有理由反对官僚中理想主义者的那些人更加沆瀣一气。他因此而实现了排除异己和巩固权力的短期目标。但是,他也使一些力量脱颖而出,使一些倾向得到促进。对此他无法加以控制。这些力量和倾向不久就削弱了弘光政权,加速了它的灭亡110。下面让我们逐点考察一下马士英“支持因素”的发展进程。

(一)勋贵与各镇总兵彻底政治化,勋贵蛮横要求变革制度,诸如要求经过五军都督府遴选大学士和尚书,而不是经过吏部主持的廷推;要求皇帝在有关文官任命、军事措施以及朝廷规划的所有事情上,都得和勋贵商量111。虽然这些要求没有一项被采纳,但是这班勋贵还是设法以各种消极和扰乱手法来影响文治政府。他们猛烈抨击吏部尚书张慎言,不但在口头上,而且还拔刀相向;指责张慎言只指派职务给文官,忽视了武人;还指责他任命一些他们所不喜欢的人以结成朋党112。别的一批官员争辩说,张慎言有全权任命文官,指派他认为合适的人,而勋贵则无权这样做。皇帝和史可法都敦促解决这一文武间的冲突。尽管如此,这些勋贵,尤其是诚意伯刘孔昭,依然不肯让步。刘孔昭通过他在文官集团中的一个同伙(此人觊觎吏部尚书之职),指控张慎言伙同别人反对勋贵,企图阻挠今上入继大统。不久他成功了,把张慎言赶下了台。这是“清流”方面的首次损失113。

经过了这件事,刘孔昭(在马士英同意之下)终于使皇帝正式打开了“言路”,亦即把弹劾权交给了勋贵。虽然这一授权不久即被取消114,但是武人首领,尤其是各镇总兵,开始指控朝臣,毫无顾忌地就政治问题向皇帝上疏。

黄得功犹婴视朝士,日思所以谁何者。有所噬,奏上,辄云乞付军前正法。115

但是带领向刘宗周反击的是刘泽清。他说,刘宗周劝皇上北向亲征,危及社稷,还谋夺各镇总兵新得封爵,激变军心,因此应予处死116。一个嗜血成性的军阀竟然弹劾超等清流的都御史。这事本身就使士大夫阶层瞠目结舌。皇帝告诫有关各方说:

乃文武之交争,致异同之日盛。……若水火不化,戈矛转兴,天下事不堪再坏。且视朕为何如主?!117

但正如预料,刘宗周针锋相对地说,刘泽清一举破坏了本朝所有的组织原则、法律、规章,并要求将他交付廷议。于是气氛更为紧张118。

然而武人的政治化并不总对马士英有利,尤其是长江上游最有实力的左良玉。他虽然目不识丁(行伍出身的将领多半如此),却在早年生涯中曾在某一积极的东林党人手下服务,从而深受此人人格的影响。因而他自然不喜欢马士英。马士英以牙还牙,迟迟不任命左良玉为第五镇总兵,在其他方面也不予合作,同时又避免和他理应顾忌的这个人公开决裂。而这时左良玉因年老多病,丧失了判断力,容易为周围的人所左右,也容易相信朝廷已被马士英所败坏的说法119。事实上,正是左良玉积极干预朝政的最后决定,促使了马士英的垮台。

(二)热心卷入争端的还有一些宗藩。他们攻击与马士英不和的人,以讨好马士英,从而可得到本来不可能得到的官职。他们被指控为干预中央政府的事务,不由正当途径上疏言事。但是皇帝偏袒宗人,保护他们不受进一步的批评,因为他们毕竟是他的“同宗”。1644年10月,大学士姜曰广去职(在和马士英激烈争吵之后)——这是“清流”方面的第二次损失。其主要原因是宗藩朱统对姜曰广的攻击120。

(三)不过,最具爆炸性的是马士英重新起用逆党官员的策略。其中大启争端之门的第一起最受非议之事,是马士英推荐列名“阉党”、最受复社憎恨的阮大铖。马、阮二人已结合多年,开始是在1630年代中期。当时二人同在南京,困苦失职。随后,虽然阮大铖本人因在崇祯朝初期列入“逆案”而未能重入政府,却设法使马士英官复原职,当上了凤阳总督。马士英于是对他感恩戴德。而且阮大铖素有军事韬略,还有“任侠”之风,因此马士英便推荐他优于将略121。

阮大铖确实喜欢把游侠剑客聚集在身旁,招摇得很。这刺激了在南京的复社人物。他们于1638年发布《南都防乱公揭》122,在政治清算之外还使阮大铖不容于社会。这加强了阮大铖有朝一日要对这些迫害他的人施加报复的决心。复社活跃分子对阮大铖仇恨之深,是不易解释清楚的。阮大铖在专权宦官魏忠贤得势时与权势人物的关系,既非与众不同,也不炫人眼目,不足以解释清流党人后来对他的辱骂。大体上说,清流人物似乎觉察到,阮大铖咄咄逼人,急于求官,加上为人老谋深算,自私而记仇,是一个潜在的危险人物。弘光朝诸事件证实了确有理由为此担心;但是阮大铖所受清流党人刺激之深、羞辱之烈,也使他变本加厉。

(阮大铖)譬如困猛虎于井中,环而攻之者,不遗余力。

一旦跳跃而出,有不遭其搏噬者,几人哉123!

马士英最初荐举阮大铖任兵部侍郎是在7月9日。此举所引起的愤怒使他大吃一惊。那位政治上天真的皇帝对此感到莫名其妙,他不能理解,为什么任命一个人会引起如此纷扰。反对者坚持,这样重要的职位应由廷推决定。马士英因此暂时受挫,因为他不愿采用廷推方式。御史们还击鼓反对违背先帝遗愿,重翻逆案,再度起用阮大铖之流人物124。但是马士英等待时机,于9月下旬重提此事。这次由皇帝的“中旨”批阮大铖任兵部侍郎125。这种绕过九卿会议廷推惯例的方式,曾是极大争端,导致了天启、崇祯二朝的党祸126,而在马士英怂恿下,当今皇上却拒绝废止以“中旨”任官,拒绝禁锢从前列名逆党之人。于是刘宗周辞职——这是“清流”方面又一重大损失。不仅如此,机敏的稳健人物高弘图也在11月初辞去大学士之职。他的去职使马士英得以为所欲为127。

马士英并没有立即清除朝中其他人。但是与“清流”有联系的人物不是厌恶马士英,就是受到他的攻击。这些人都逐渐去职了,取而代之的则是“逆党”的人,与复社有隙的人,以及为个人私利投向马士英的变节分子128。到了1646年春初,朝廷已被所谓马阮集团完全控制了。

如果这是彻底的政治大换班,那么,因领导层变得清一色,朝廷或许会更有效率。但实际远非如此。首先,朋党之争使朝廷要做的事,从最象征性的到最事务性的,全都彻底染上了党派色彩。例如:对于在明朝受冤屈的人(尤其是和南都有关系的那些人),朝廷作了多次表彰,以安慰其亡灵129。这不久成了公开的竞赛,看哪一党能为其死者议复、请谥,同时使对立派的死者被追谪、被夺谥130。

更为严重的问题,是如何对待北都百官。他们自然而然地受到怀疑:曾帮助叛军接管北京,至少是不加抵抗。反对那些与叛军合作者的情绪普遍强烈131。于是对这些人采取“强硬路线”成了一种保持同仇敌忾气氛的手段,以期有助于北都的恢复。另一方面,弘光政权需要有能力官员的支持,不论这些人在何方。史可法曾冷静地提醒人们,对崇祯帝殉难负有罪责的不仅是偶然身陷北京的那些人132。而且当时消息传来,不少人已在北京转而为满洲效力。因此,明智的办法应是:对叛迹昭彰者宣布严惩,而对大多数则开启自新之路133。要在两者之间取得平衡,作出个案处理(通常缺乏确凿证据),虽在平时也相当困难。在党争之际,事情更大为扭曲了。许多人在北都的所作所为,无可宽恕,但是到了南都,却平安无事;其中有些人甚至在政府中重新任职。而当局对另一些人,则予以无情的迫害,株连其家人、亲戚、朋友134。这种乖张的态度,使人们切齿于弘光政权更甚于痛恨叛军,而对于遏阻与清朝合作之风,则毫无效果。

此外,马阮一党的兴起,使复仇之风趋于极端。马士英和武臣领袖对这种风气并没有完全宽纵。其实“马阮”一词也不确切,因为自从马士英使阮大铖任职之后,二人在事实上并未紧密合作。相反,马士英发现,必须制止阮大铖的清算计划,甚至必须制止阮大铖与自己争权的野心。于是两人之间产生了敌意135。

除阮大铖之外,大学士蔡奕琛、吏部尚书张捷、都御史杨维垣之流,追究真的或假想的敌人的行径,到了愚不可及的地步。他们为了固位,大量授人官职,而得官者的主要资格则是有能力纳“资”136。尤其是杨维垣,在满朝文武秩序都在崩解的情形下,如得狂疾,坚持重颁《三朝要典》(此书是反东林的“白皮书”,在魏忠贤授意下初颁于1626年)137。于是马士英当然被认为应替这伙人的行为负责:

如士英者本无意于误社禝,而社稷虚;本无心于敛贿赂,而路门大启;本无心于剪清流,而清流尽逐,……谓非天下罪人,安可得哉?138

(四)弘光朝宦官情形与明代一般宦官状况亦无不同:官僚系统内各派领袖都设法和宦官首领结盟。外朝政治于是和内廷宦官结下了不解之缘。宦官势力与皇帝及大学士有力与否成反比例,此消彼长139。

南京司礼太监韩赞周,长期以来与阮大铖相得甚欢。1644年,北京陷落,太监们逃到南京。据说也是阮大铖特别出力,做了他们的东道主,阮大铖的目的是利用这些人以及韩赞周在南都皇上前为自己美言几句,并向这些人传授党争之事140。但是长期任司礼监的韩赞周通情达礼,处事有方,并“知本分”,更受“清流”中人的青睐。不久,他和皇帝自己的宦臣之间便有了裂痕。皇帝还在河南当藩王时,这些宦官就跟随他。他们对朝廷典章一无所知,而且还怂恿皇帝沉缅酒色,纵情歌舞。韩赞周终于因此而辞职141。

更坏的是不顾多数官员的反对而恢复东厂。这是内廷的宦官机构,类似秘密警察,可以不由正常司法渠道监禁、审讯、拷打官员142。弘光一朝,各种政治迫害愈演愈烈。恢复东厂这一可怖可恨的机构只是其前奏。马士英或许欢迎宦官把皇帝的注意力从朝政上移开,但是没有理由认为,他同意宦官扩张权力,干预审讯之事。

(五)朱由崧做皇帝是错误的时刻、错误的地点的错误人选。他对于入承大统,曾颇费踌躇,自有其充分的理由。他锦衣玉食,一直被严禁过问国事。那个时代所需要的元首应是性格坚强、遇事果断、通晓国政。这些长处他却一无所有。不过,他既然被他人的野心推到了国家机器的顶端,在即位的头几个月内却也尽力履行皇帝职责,坦率承认需要能干的大学士对他作指导与协助。与一般看法相反,马士英起初并不受宠幸。姜曰广以及皇帝最喜欢的高弘图因政争而被逐之后,这名皇帝像孩子一般,感到恐惧和绝望;他所以依赖马士英,正是为了摆脱这种困境143。当马士英受到刘宗周和御史黄澍二人的弹劾而请求辞职时,曾上密疏给皇帝:

“上之得位,由臣及四镇力。其余诸臣皆意戴潞藩。今日弹臣去,明日且拥立潞藩矣。”上信其言,为雨泣久之。以后一切朝事,俱委士英;惟狂走宫苑中如失心状144。

马士英颇知利用皇帝孤立无助、无能为力而岌岌不安的心理。当“清流”人物鼓励皇帝乾纲独断,以睿知辨别贤奸,北上亲征以鼓舞百姓,并在其他方面做帝王表率时,皇帝的这种心理愈益加深。马士英于是“密陈国本大计”:

圣心安而后庶务举,根本定而后敌忾振。

马士英由此认定,首要之事在于安圣心,他采取如下途径:(1)从河南救出太后(皇帝继母);(2)皇帝本生父为叛军所杀,应追上尊号;(3)将皇帝本生父遗骸移至南京,妥善安葬;(4)选淑女以充后宫妃嫔;(5)对其他亲王的活动与交往严加控制145。

马士英为获取皇帝信任而筹划的短期目标确实不错。但是他并无必要讨好皇帝,也无必要煞费心机使皇帝相信东林与复社的坏处。同这位万历帝的裔孙在一起,只要等待就够了,而且也不必等得太久。这位皇帝对于明朝的制度、朝章以及官僚体系内的党争情势知之甚少。这种无知一直使他感到困惑和沮丧,因为他感到,大臣们不是对他失望,就是对他欺瞒。他秉性优柔寡断,现在突然被要求对一切重大问题作出决定,这使他深感痛苦:他只是被人有礼貌地告知,有些决定因与先例违背而不能作。人人希望他能解决朝臣之间的狺狺争执,但是他对此颜赧气结,束手无策。至于以前谁拥戴他父亲入继大统,谁反对入继;还有现在谁支持、谁反对他本人登极,他气量宽宏,或不予注意。但是现在这些问题一再提出,使他甚感不快;却也没有坚强的意志去制止争端。这些刺激,加上“清流”人物的道德训诫,只能使他迫不及待地躲进深宫146。

到了仲秋,弘光帝便与外朝隔绝,对那班朝臣浊乱国是,概不与闻147。朝仪不是被取消,就是由大臣代为主持。虽然有关他沉湎女色的传闻不可尽信148,他似乎在这年冬天和来年春天,确实全神贯注于选女充后宫,筹划大婚典礼,与宦官、伶人作长夜之饮149。在南京、杭州广搜淑女的轻率行径引起了民间的极大苦难150;内廷的挥霍无度以及大婚使国库空虚151;皇帝一度因纵欲过度而虚脱,几乎丧生152。后来,当清兵离南京只有几天路程时,这位皇帝对于迫在眉睫之事,半是懵然,半是拒闻。这当然对马士英有利,因为他可以大权独揽。但是皇帝如此放弃责任,使民众对马士英集团的支持逐渐减退,最终完全丧失。在通晓大学士制度史的“清流”人物看来,这是悲剧的最后一幕。

1645年春,在前述党争中占上风的政治联盟陷于孤立,却对朝内政敌仍作困兽之斗。这种困兽之斗,加上民众的激动不靖,在令人难以置信的“三疑案”中表露无遗。每个疑案本来都可依据明智尽快妥善予以解决,但结果却导致了弘光集团内部的最终瓦解。因为这些疑案迟迟未予解决,首先使党争各方得以据此来损害对方,困扰对方;其次,谁能给这个不得人心的集团制造麻烦,谁就受到公众的拥戴(愈引人注目,愈浪漫,就愈好)。对于明显的证据,则几乎无人给予注意。历史记载证明了这一点。

第一件疑案是1月12日在南京逮捕的一个法名大悲的和尚。此人被控自称崇祯帝附体。随即对他作了秘密审讯。据官府记载,大悲先如中风状,自称某亲王,继而又称另一亲王,“状类风颠,言同梦呓”。该记载说,所有这些自称显为诈语。但是另有人以为,此人所知有关福王之事,当权者不愿公之于众。无论如何,不管大悲真是狂人还是装疯售奸,刑部尚书以及其他办理此案的官员仍然尽量使此案悄悄地从速了结。但是阮大铖希望利用此案。他开列了一张以“十八罗汉”为首的143人的黑名单,称这些人试图拥戴潞王,怂恿大悲倾覆朝廷。不过,在这件事上他为马士英所阻止,案件便以3月27日“妖僧”公开处决而告终153。

就在同一天,南明朝廷的噩梦真的出现了。有人启奏皇帝,在浙江发现了一个年轻人,自称崇祯帝的太子。弘光朝自建立以来,或将谣传的太子死讯作为真相而予以公布,或是追尊太子谥号,一直设法消除太子还在人间的印象154,但是民间还是认为太子尚在人世。因此,这位年轻人刚被带到南京时颇受礼遇。随后对他作了几次审讯,先由官员作公开审讯,而后在臭名昭著的锦衣卫监管下审讯。在太子理当认识的人中间,这个年轻人也认识几名,还有几名却不认识;关于太子的经历,他对几个问题回答正确,而另外几个却不然。虽然每次审讯都有几位官员宣称已成定谳,但是还是有人不满意。熟悉太子体貌特点的宦官应该可以作证,却看来从未要他们这样做。最有权过问审讯过程的人不久便宣称,这个年轻人供认名叫王之明,系某驸马侄孙。但是其他人说,这供认是捏造的,那个年轻人虽受尽凌辱,却始终坚称是真太子。

无论如何,皇帝在其近臣的压力之下,接受了假冒太子这一定案,尽管他先前曾对太子出现表示欢迎。有谣传说,太子受到朝中歹人的诽谤和虐待。前线各总兵得知后,大为震惊,上疏皇帝。皇帝在批答中一再表示,相信太子是假冒的。据称有三个人唆使“王之明”假冒太子。于是把这三人拿来严刑拷问,试图发现反对朝廷者的大阴谋。这样一来,谣言更甚155。

还有一件事,使真太子命运这一历史问题更形复杂,也使当时人心更为困惑。那就是,三个月之前,北方也出现了一个人,自称崇祯太子;而清廷对此案的处理,也和南明疑案一样微妙莫测,充满政治玄机。满洲朝廷最终把北方那个自称太子的人杀了156;但是南方内部更为不稳定,不能照此办理。尽管并无坚强证据,南方一般人还是认为,这个“假太子”是真的。这种看法不仅普遍,还常常颇为狂热。南明朝廷害怕某些总兵或是南京百姓举行暴乱,因此不敢把已经“证实”假冒太子的人处死;不少“清流”中人,虽然未必相信这是真太子,却也乐于见到此人不死,成为“逆党”方面的肉中刺。

甚至在假太子一案正在审理之时,自称弘光帝旧妃的童氏,从河南被护送到南京。不料到了南京,这位童氏被直接带到刑部狱,因为皇帝曾怒气冲冲,直言无忌地宣布,童氏所言是假,并拒绝再听取此案报告,甚至连马士英的话也听不进去。虽然有记载说,有关她和福王从前的关系,童氏所写所说,颇为动人;但另有记载说,她不久转而宣称,她的夫婿不是福王,而是周王,她误信周王已在南京登极。不管怎样,这位“假王妃”受尽虐待,被诬与谋害朝廷的人有不正当关系,因而瘐毙狱中。皇帝对这位童氏的冷漠无情,使他更不得人心,甚至激起了这样的怀疑:他本人也是假冒的157。

1644至1645年间,上述所有的一切以及其他事态愈趋恶化,部分原因是形势不允许弘光政权制定明确的战略目标以对付北方。这个政权在发动收复中原之战以前,确实需要时间来组织和建立起它的力量。如果这些时间用于实现明确的目标,用于应付人人易见的单一威胁,那么团结可能形成,并保持下去,也不会有那么多无谓的白费时间之事。但是这一年的时间不是用于积极的准备,而是被动的等待,等待北方局势澄清,而后南方可针对确切目标以使用其力量。这种不确定状态对武臣、文官系统、皇帝以及民众都产生了有害的心理影响,对政府财政的影响更是毁灭性的。

弘光政权在其成立的第一个月之内,十分迅速地把陪都及其主要由闲职官员组成的政府骨架,变成了像明朝初元那样的国家神经中枢158。新政权必须重建北京政府的全部机构,包括禁卫系统;调整漕运,使钱粮解往南方;重新安排行政区划;重建或整修旧皇宫内废弃不用的殿堂、庙宇、寝宫159。考虑到当时的混乱情形,所有这一切可说都完成得十分迅速。附近的高皇帝陵寝意义重大,使人对明朝的成就和基本制度重新产生自豪感。

但是这个重建的政府以谁为敌?北方的叛军在做什么,计划做什么?辽东军队在吴三桂统领下是否采取了行动?要是有所行动,满洲人的反应如何?四川叛军首领张献忠情形又如何?他要留在四川还是想再度侵入长江流域?号召立即讨伐叛军、恢复北京九鼎的那些人,大多是毫无军事经验的“清流”党中文臣160。但是向叛军复仇的热忱并不限于“清流”,主张谨慎和渐进(通常被讥为“偏安”)的也不限于“逆党”分子。1644年5月,史可法要求,一俟军队组成,立即“勤王”;但是到了6月,他的看法更为谨慎,他主张,四镇应先在各自辖区站稳脚跟,以便在适当时机规划全面进取。多数文臣持有相同的看法161。各镇总兵显然愿意作长期规划。例如刘泽清就认为,南方军队做好准备,需要一二年时间162。

文官和武将都提出过一厢情愿的解决办法,不过颇有不同。文官们主张“打出旗号”,以为一旦激起北方人民的忠义之气,恢复便易如反掌。而武臣主张“给予诱饵”,认为那些主要的投敌将领,只要饵之以利、诱之以爵,便会投顺明朝163。他们都忽视了虽困难却无可避免的组织问题。只有文武之间通力合作,这些组织问题才能解决。

然而总的说来,在弘光朝最初几个月内,仇恨主要针对李自成统领下的北方叛军。崇祯帝之死、北京皇宫之受污辱、南明朝廷之当前困境,毕竟都应由那些叛军任其咎。进逼淮河流域各地的,是大顺政权的军队。他们最初给予的威胁远比满洲人的威胁要明显164。即使在南京得知李自成已被吴三桂击败并被赶回陕西以及后来北京和北直隶大部被满洲人占领以后,情况依然如此。满洲人的宣传开始于6月初(一个月后南京方面才知道),明白表示了要统治中国本土165。但是马士英以及其他南方领袖从未认真考虑过,满洲人确有能力做到这一点。他们还是抱着数百年来有关“北虏”、“夷狄”的老想法:这些人愚昧无知,却在其内心深处“知礼”,认为应当臣服中国;因此,他们信誓旦旦地说,要惩罚叛军对大明犯下的滔天之罪,或许是出于真心;即使不是出于真心,也可进行安抚或收买;即使安抚收买无效,满洲人及其战马决不会喜欢江南水乡,因而他们不久就会无意进犯而离去。无论如何,南明需要时间,因此可取之道是,不管是叛军还是满洲,暂时都不要与之开仗,让他们自相残杀,然后对付削弱的一方,以收渔翁之利166。

下一个问题是:满洲人和叛军是否会互相残杀?其中一方是否会率先进攻南方?两方是否会联合进攻南方?清军是否会进攻李自成军,把他们赶到长江流域?由于这种种不确定因素,还有中国的政治地理,弘光政权必须防守通往江南(按:1667年以前,“江南”为省名,即明朝的南直隶省。尔后该省分为今江苏、浙江二省)的五条通道,因而感到进退维艰。满洲人可能:(1)经由山东南部,沿大运河两岸夹道而下,进攻徐州、宿迁或淮安;(2)经由北直隶南端狭长地带以及河南省黄河以北地区攻击洛阳、开封、归德。李自成军则可能:(3)越过河南中部,进入淮上洪泽湖区域;(4)直接南犯,过淮河入湖广北部,进攻武昌。而张献忠可能:(5)重沿长江而下,过荆州,进入洞庭湖区域167。就南明而言,要在情报不足的情况下安排轻重缓急,并以有限资源制订一切应变计划,确是一件棘手的事。最后,南京面临的是敌人同时攻击山东、河南和湖广。它遭到的惨败,当然和轻重缓急安排不当有关;但是,在上述以及其他困难形势之下,南明的防御失败可能到头来在所难免。

满洲人首次对南方的晓谕公布之后,南京的一些官员开始认为,应与满洲通款。于是计划遣使,声称其目的为:(1)使崇祯帝与其他宗藩得以妥善安葬;(2)予吴三桂封爵铁券等;(3)因满洲有逐叛军出北都之功,谢以金帛(即赔款);(4)给满洲山海关外悉数土地及岁币10万两,以诱使其撤退168。

但是一直拖到夏末秋初,才得以遣使成行;部分原因是,要找到愿意出使的人殊为不易。这时,清军已在山东南部取代了大顺军,对淮河以北诸城镇日益构成威胁,而且南明也知道吴三桂确已投清,于是越发担心,假若不能以武力制止满洲的攻势,假若不派遣使臣去确认满洲地位,那么,满洲人将更有讨价还价的本钱,日后对付他们将更为困难169。

于是数次敦促业已选定的三位使臣当即出发。这三人是奇怪的组合:前科臣左懋第为复社成员,其母最近死于天津。他志愿服丧出使,以便沿途克尽孝思。他对满洲人的态度至为傲慢,视满洲为臣属,以为决不能与11世纪时宋辽关系相提并论。他似乎一心要以身殉职,而不是要完成使命170。而且他也反对前职方司员外马绍愉为使臣,认为马绍愉在崇祯朝与满洲人讲和时私下与满人交好171。武臣使节是前总兵陈洪范,为刘泽清与高杰所举荐,而清朝亦想借助他为说客来劝降南方将领。左懋第与此人也不能相得172。

8月22日,使臣们迟迟疑疑地出发了。供给和运输颇有问题(河道上空荡荡的,役夫早已逃散),在明朝控制的淮安和清朝控制的济宁之间的无人地带,又碰上了盗贼,因此,使臣们沿大运河慢吞吞北上,直到10月5日才抵达济宁。他们在清朝地界,所受款待极差,既乏供应,又受诸多限制。愈近北京,限制愈多。清朝将这些使臣视为属国上贡之臣,而不是对等的使节。最后,他们实际上成了鸿胪寺的囚虏,想会见吴三桂,也不蒙准许,满洲大学士刚林两次接见了他们,严厉训斥这些使臣以及南明政府的拖沓作风,没收了他们所携带的礼物,并不准他们祭奠崇祯帝,更不用说重新安葬了。而且刚林直截了当地说,清军已向南方进攻,和议已无意义。11月25日,使臣们终于获准离开北京,但不久清朝派人追执了左懋第和马绍愉。陈洪范这时肯定已与清朝勾结,因而被允许南归,或许还负有秘密使命。12月底,他回到南明地界;1645年1月中旬,向朝廷作了奏报173。

整整半年时间就这样浪费了,空等出使结果,一无所获。在此期间,清朝则大大增强了在山东南部的兵力,并向南直隶北部各要地进逼174。史可法这时正尽力从清军手中夺回宿迁等地,得知左懋第和议不成,立即慷慨上疏,吁请朝廷不可再麻木不仁。他警告说,满洲人正在南下,而朝廷还是“文恬武嬉”;还说,淮河全不设防,更遑论向陕西的李自成军进逼了,朝廷举措如此,宜为敌人所笑,若不立即集中全力以御清,仍是无所事事,必将受害。“人心犹可鼓,天意犹可回”175。但是马士英依然以为满洲人侧面受李自成军掣肘,而且无论如何,从历史上看,像满洲人那样来自东北边远地区的民族(如女真金人),其军力不会持久,容易进行遏阻176。

面对北方的这种等待和迟疑不决,其后果之一,就是让武人得便集中精力自相残杀,干预朝政。江北、湖广各镇总兵的例证已如上述。同样的情况也发生在军队不那么集中的全国经济最发达区域,即江南的苏松与浙北的三角地带。冲突不仅发生在兵士与市民之间以及来自各地的正规部队之间,也发生在正规军与民丁民兵之间。在南明政权后期,这一问题愈趋严重。更由于南直隶南部与浙江中部是东林与复社的积极活动之区,这些冲突极易成为政治问题。最后,弘光政权中的马阮集团总是怀疑,他们的政敌对于这些地区的军事活动,不是幕后支持,就是准备予以操纵,从而试图威胁朝廷,乃至接管朝政。

下面是朋党之争影响军事的一个绝好例证。在浙江东阳县一位名叫许都的金华府学生组织了一支义军。此人以热衷军事闻名,他的活动和地方官发生了冲突,于是在1644年初被处死177。北京陷落之后,许都部下继续组织同类义军,他们无疑是受到了浙江重要“忠义”领袖的鼓励。这些人要求观望逡巡的地方官也组织义军178。于是在1644年9月,以前负责处理许都义军事件的复社领袖左光先受到弹劾,被指控试图掩盖事实真相。左光先此时已是浙江巡抚,因此免职,最后被逮入狱179。

对当前南都防御影响更严重的,是发生在镇江和京口的诸多问题。镇江是大运河由南往北注入长江之处,而附近的京口则是防守运河水闸的驻军所在地。这一地区是从下游渡长江的要冲,也是防卫或进攻南京的必争之地。该地明军首先要阻止江北将领,尤其是高杰,从瓜洲渡江,在富庶的江南取得立足点。其次,有两支军队在该地交哄。一支由史可法调来,颇不得民心。另一支由浙江移驻,稍具社会责任感。更次,从闽浙二地调到京口的水师和当地船夫也发生了冲突180。弘光政权中马阮集团对这后二种冲突尤感恐惧。他们担心,这些从浙江,甚至从福建调来的军队,可能是“清流”图谋推翻自己的计划的一部分181。于是刘宗周弟子、巡抚祁彪佳被迫去职,因为他的辖区包括镇江。防守镇江之责因此落入了马阮集团成员之手。这些人因艺术名世,而不是以战绩著称182。因此,当1645年夏,清兵大举渡江,镇江防御一触即溃,也就毫不足怪了。

一般百姓也与武人一样,没有外敌当前之感,而把怒气发泄到内敌身上。他们对于有投顺叛军嫌疑的人及其家属财产,不但在口头上,也在行动上,施加攻击。这些攻击,可能有一大部分确是出于爱国义愤,但是在许多情况下,指控他人通敌,可能只是一个借口,以便于清算旧账,发泄对社会的不满,夺取任人宰割的流人的财物,乃至赤裸裸的劫掠。朝廷虽曾颁布禁令,不准以“勤王”为名组织武装团伙,交哄互斗,但是各种事件还是层出不穷,遍及整个南直隶南部183。

在南京,并无紧迫之感,群趋奔竞,追求封官晋爵,连最无实权的官衔都有人争夺,因为随之而来的是特权。风雨飘摇的弘光政权力求获得支持,讨好每一个人。于是一心向上爬的人有了可乘之机。最先对此混乱局面大声疾呼的,恰恰是带头反对社会中坚力量的那些人,即勋贵与宗藩。他们惊呼,伪造证据来冒充他们爵位的人太多,有损官爵的尊严,破坏了有关服饰以及禁止奢侈的法令;这些作伪者还利用业已提高的地位来谋取官职,以求一逞,向别人报复。“宗室满街走”的怨言使朝廷颁布禁令,宗室不得求官,甚至不得入南京。将军以下的武官则不准坐轿,只可乘马;不过此禁令并不起作用184。这是朝廷需要“破格”的时候,即不拘于惯常标准,权宜进用才略之士,以应付危难局面。但是这一看法反被人利用,把次要官职滥授给大批平庸之辈。朝廷采取了一些措施,以求制止此一趋势,觅取有用之才,派到受敌威胁的地区,但是鲜有效果185。于是大家忧心忡忡,谋求自保。而且江南充满着从北方的家中或是任上逃难出来的官员,他们不惜代价,设法取得新职或保持旧衔,这样他们就可以有机会挪用公款,领取一份微薄俸禄,得到社会尊重,略有人身安全的保障。情况正如民谣所说:

中书随地有,翰林满街走。

监纪多如羊,职方贱如狗。

荫起千年尘,拔贡一呈首。

扫尽江南钱,填塞马家口186。

以贿得官是如此公然无忌,简直人人趋而行之。情况坏到如此,更是因为政府仿照先例(以前陷于困境的中国政府颇多此例),出卖官衔、科名,从官员和拥有科名者那里获取大小不等的报酬,以此手段来增加岁入187。南京户部从未大规模清理过财政。在晚明,户部岁入,包括白银和实物,只有大约140万两;1643—1644年间,更是严重亏空188。尽管现在弘光朝作了调整,想使南京取代北京,成为帝国的财政中心,但是无法使收支平衡。1644—1645年冬春之际,朝廷观望,军队“坐食”,情况更为恶化。

长江下游确是全国最富庶的地区,但是必得依赖其他地区。明朝后半叶,江南经济的商业化尤为迅速。商业化的结果,是愈来愈多的土地用于手工业所需的作物以及特种作物,而不是种植基本谷物稻米。于是江南严重依赖其他地区,尤其是湖广,以为大宗稻米的来源;依赖地区之间,尤其是南北之间的自由贸易往来,以为生计189。而现在,维持江南经济健康的这两大运输通道都已切断。长江和大运河都已成了防御区域,所有的商船不是常常停运,就是因军事目的而易被征用。这种情况,使重要的盐贸易以及其他商品交易大受阻碍。湖广也受到了叛军的破坏,连供养左良玉大军都不够,更不用说输出粮食到江南了。江南取得重要地位的首要原因,是从南方输出货物到北京以及其他北方城市,而现在已无此可能190。此外,虽然江南经济繁荣,税收异乎寻常的高,因而成了全国政府的财政支柱,但是长久以来,因地理和政治的原因,江南地区的征税一向特别困难,以逋欠而闻名191。现在,由于形势不定,地方官和纳税者都想迟纳税银。他们都像大旱之望云霓。这话虽带嘲讽,却是实情,因为1644年这一年,除其他灾祸之外,江南遇到了持续的大旱,从6月到12月,未见滴雨。这不仅累及收成,也使水道变浅,贸易更为受阻192。

这些经济和财政问题,随时光流逝,自然更趋恶化。弘光政权对收支的估计表明,它对收入的预期不幸过高,对支出的预期则太低。史可法原来希望,朝廷若能在其他方面撙节,可以维持每年600余万两的军费开支,但是工科给事中李清的看法要来得悲观:岁入最多不超出600万两,而支出仅军费一项,就不少于700万两。事实是,亏空甚至比李清预料的还要严重193。首先,军队因谋生无路者的投入而人数大增;他们缺乏粮饷,不是挨饿,就是反叛。同时,朝臣对皇帝的挥霍无度也不能加以限制194。

朝廷以各种方法增加岁入,虽于国库有补,却削弱了政府的力量,得不偿失。除了出卖官职、科名、爵位之外,还可纳银免科举考试,免某几种刑罚。并新设和增加了多种杂税,征收对象包括国内和对外贸易、酒类、渔产品、珍珠、盐、沿岸芦苇等195。朝廷不顾群臣反对,派遣宦官“催”解各项税银至南京;尤其是“金花银”,直接流入了皇帝的内库196。弘光朝建立之初,万历至崇祯各朝为应付叛军及满洲人而征收的额外税收,一概取消;为争取民心,部分受叛乱之害地区的税收,亦大量予以蠲免。但在弘光政权治下的地区,这一政策先是逐渐不予推行,继而是适得其反197。朝廷还听任各镇总兵自便,榨取各自辖区的脂膏,极大地扰乱了这些地区人民的生计198。另有一些人,利用这种财政把戏与混乱局面以谋取非法的私利,或是在衙门桌下悄悄获得,或是在诚惶诚恐的百姓家门口吵吵闹闹地攫取。

所有这一切,使弘光政权迅速失去了民众的支持。人民于是极易相信有关马、阮以及弘光帝的种种邪僻放荡的传闻。更有甚者,朝廷不仅完全放弃了对各镇总兵的财务和行政控制,而且不得不背弃承诺,不向他们提供一定数量的钱粮,于是引起将士的普遍不满。这些因素,加上害怕李自成军会从陕西南部袭击武昌,终于激起了左良玉军的叛变。

左良玉的部下使他相信,应当发动一场“东征”,以“清君侧”。于是在1645年4月,左军自九江沿江而下,一路上横冲直撞,烧杀掳掠,直到荻港附近才被挡住199。由于这场兵变,在清军逼近淮河之际,马士英把军队调往西边。因此要阻止清军挺进,可能性是更小了200。

第二章 首次失败:清朝征服长江流域

这一阶段,清朝领袖面临的战略问题,与明朝领袖所面临的适成对照,即李自成军能做什么,会做什么?南明朝廷是否怀抱敌意,会采取何种行动?双方所面对的是共同的敌人。虽然1644年初,满洲摄政王多尔衮曾试图在与李自成接触中讨论组成反明联盟之事201,但是现在满洲人的形象是拯救大明子民、为崇祯帝向流寇复仇,加强这一形象明显地对他们有利。但是南京至少必须表示决心,要收复北方;而清朝对于是否要征服南方,起初似乎游移不定。

自17世纪初叶以来,满洲人显然抱有占领中原地区的愿望,也就是想进入山海关以内202。到了1643—1644年间,当李自成在陕西、山西二省展开军事行动时,满洲人对于李自成的胜利可能给自己带来的机会,心中一清二楚。北京陷落18天以后,清朝便确实授予多尔衮全权,以进取“中原”(按:指黄河以北地区);不过,这时下距接到吴三桂的合作建议还有7天。当时清廷臣下的其他建议,也提到“河北”、“中原”,或笼统而言“内地”203。吴三桂请求援助,随后在压力之下愿意与清廷结盟,实在是清廷的一大收获。就吴三桂而言,压倒一切的愿望是击败叛军,因为他们不但杀死了他的“君父”,还将他父亲严刑拷打,并加以杀害。由于吴三桂此举,在5月27日李自成军大败于山海关仅数天之后,清军便把李自成及其主力部队逐出北京及北直隶204。

6月6日(恰巧是福王在南京同意监国之日),摄政王多尔衮乘御辇,拥卤簿,进入了北京。惊慌失措而又精疲力尽的明朝在京官员所准备的御辇,原来是迎候明朝太子的。多尔衮的侄子、年仅七龄的顺治帝此时已在沈阳即皇帝位,多尔衮代表其侄“定天下”205。约略与此同时,他晓谕南朝官绅军民人等:

曩者我国欲与尔大明和好,永享太平,屡致书不答,以致四次深入,期尔朝悔悟耳,岂意坚持不从。今被流寇所灭,事属既往,不必论也。且天下者非一人之天下,有德者居之。军民者非一人之军民,有德者主之。我今居此,为尔朝雪君父之仇,破釜沉舟,一贼不灭,誓不返辙。所过州县地方,有能削发投顺,开城纳款,即予爵禄,世守富贵。如有抗拒不遵,一到玉石不分,尽行屠戮。有志之士,正干功名立业之秋。如有失信,将何服天下乎?206

但是“天下”有其自己的看法,并不想屈服于此一晓谕或其他晓谕。6月7日,清朝下令,所有中国男子依满洲式样剃发蓄辫。满洲人诸如此类的行为激起了民众的暴动。因此,20天之后,剃发令取消207。有一件事应当记住:虽然满洲的社会政治组织基本上是准军事化的,而且其士兵可能是当时东亚首屈一指的斗士,但是满洲人跟他们想统治的汉族相比,人数微不足道。而且满洲之地,经济状况艰苦,清军(其中满洲各旗人数不足三分之一,其余是同盟的蒙古人及辽东汉人)并未处于最佳战斗状态208。当时北直隶的清军,包括吴三桂部队,总数大约为28万209。而在南方,即便是弘光朝直接供养的军队,据保守的估计,已达35万(河南西部、四川、广东以及其他边缘地区,军队更是难计其数)210。至于李自成的军队,虽然其人数连大略估计都不易,但肯定很厉害,尤其是在陕西的根据地211。上述以及其他的不利情形使得多尔衮对于投清的中国文武官员持续不断地敦促,不立即予以回复。这些官员似乎比满洲人更热衷于征服整个中原地区。因此,多尔衮在7月中旬由信使传递到南方的正式晓谕中,更为谨慎小心,抱试探的态度。他一开头就大大称颂明太祖与崇祯帝,而后严厉斥责叛军,并列举清朝礼葬崇祯帝及其后妃的功德,接着又说:

深痛尔明朝嫡胤无遗,势孤难立,用移我大清宅此北土,厉兵秣马,必歼丑类,以清万邦。非有富天下之心,实为救中国之计。咨尔河北、河南、江淮诸勋旧大臣、节钺将吏及布衣豪杰之怀忠慕义者,或世受国恩,或新膺主眷,或自矢从王,皆怀故国之悲,孰无雪耻之愿,予皆不吝封爵,特予旌扬。其有不忘明室,辅立贤藩,戮力同心,共保江左者,理亦宜然,予不汝禁。但当通和讲好,不负本朝。彼怀继绝之恩,以敦睦邻之谊。其有谅力不敌,北面归顺者,当各剿勍旅,佐我西征;或削平所属余贼,用以自效。无不开怀延纳,乐共功名……若国无成主,人怀二心;或假立愚弱,实肆跋扈之邪谋;或阳附本朝,阴行草窃之奸宄;斯皆民之蟊贼,国之寇仇,俟予克定三秦,即移师南讨,等彼鲸鲵,必无遗种。212

此一晓谕表明,满洲人在7月中旬决定:定都北京,迎清帝至北京临朝,而后先击败陕西的李自成军(或许更进一步击败四川的张献忠军),然后逐渐绥靖东南213。这晓谕也表明,满洲人对付南方,在实力上并无确切把握,暂时不愿招致南方的敌意214。他们声称,对清朝统治北方之意,应予尊重;并威胁说,只要南方政权表现不信(即不合作)或不贤(即无能),他们便要南侵。

当时,位于南北二都中间的山东省,一片扰攘,使南北之间消息隔阂。大顺军残部在不少地区掌权,但是渐渐地,他们不是被地方军队击败,就是被驱逐。随之而来的是各种武装争夺控制权的斗争215。“流寇”、乡绅武装,以及明朝正规军的散兵游勇,互相攻击,使山东省陷于混乱(弘光朝所遣的使节留滞道途,这也是一个原因)。清朝必须尽快在山东立足,不仅是为了一旦其主力挺进西南时,防备叛军攻击其东南翼,也是为了弄清南明在山东的影响如何,并阻挡南明经由山东的任何进攻。于是在7月下旬,清军开始协力向前,进入了山东北部;到了10月底,已经沿着山东南部边界以及河南省黄河北岸,建立了一道薄弱的防线216。

这是一次次要攻击,是防御性、试探性的,进行策划的文武官员几乎清一色是汉人。清朝已将满洲部队保存起来,或已把他们转移到更为重要的西线(即陕西东、北二边)。这些汉人文武官员的任务既乏光彩,又有危险,令人有挫折感。李自成军活跃在他们的后方;数目可观的明朝军队不是离开不远,就是企图从海上包抄他们;沿着北纬35度线,则满布着骑墙观望的武人217。降清明将急于向清朝邀功,纷纷劝诱南明将领叛变。他们为此派出密探,并作了许多乐观估计218。但是,不论是派出密探的人,还是积极响应的人,都不为清朝所信任。清朝虽然需要中间人,但是在此进行征服的早期,则并不希望新降的明将与南明将领接触太多。弘光使节在清朝地界受到隔离,部分原因即在于此219。

但是多尔衮喜欢在最高一级进行个人外交。1644年8月,他移书史可法。这份书信可以看作是清朝方面争取明朝官员的标准函件,内容包括:颂扬对方的成就与声誉,列举对方的亲戚、朋友、同僚中已投顺清朝者的名字,声称清朝对“前明”的敬意,用中国经史中类似例子以为暗示(不论这些暗示多么不确切),举例证明明朝宗室勋戚以及与对方同等地位者降清后所受礼遇。多尔衮在此移书中,还以南明未能对叛军有所行动来刺激史可法:

方拟秋高气爽,遣将西征,传檄江南,联兵河朔,……岂意南州诸君子苟安旦夕,弗审事机,聊慕虚名,顿忘实害,予甚惑之。国家之抚定燕都,乃得之于闯贼,非取之于明朝也。贼毁明朝之庙主,辱及先人。我国家不惮征缮之劳,悉索敝赋,代为雪耻。孝子仁人,当如何感恩图报!兹乃乘逆寇稽诛,王师暂息,遂欲雄据江南,坐享渔人之利。揆诸情理,岂可谓乎?

多尔衮接着敦促南明福王放弃帝号,还就藩位,可以备极尊荣,长享富贵。

今若拥号称尊,便是天有二日,俨为劲敌。予将简西行之锐,转东征,且拟释彼重诛,命为前导220。

由此可见,到了8月下旬,清朝已不再允许南明在南京建立朝廷,但是他们仍然希望,可以不必全面进攻,而用恐吓手段使南明承认清朝的优势地位。

10月15日,史可法作答书,对多尔衮移书的内容和口气表示惊讶。他解释说,使臣已就道,在其使命达成之前,他个人不宜有私交。他婉转地告诉多尔衮,移书中对南方官员的看法与评价均属错误,并指出,弘光帝即位不仅合法,而且万众拥戴。

忽传我大将吴三桂借兵贵国,破走逆成,为我先帝后发丧成礼,扫清宫殿,抚辑群黎,且罢剃发之令,示不忘本朝。

为报满洲人的功德,明朝使臣携带礼物,而且愿意作出安排,与满洲联兵进讨叛军。史可法建议(与首席使臣左懋第的看法截然相反),效法宋、辽,建立和谐关系。其含义是,辽满足于占据东北一角之地,岁受金帛,愿助中国,但不垂涎全部中国土地。

若乃乘我蒙难,弃好崇仇,窥此幅员,为德不卒,是以义始而以利终,为贼人所窃笑也。贵国岂其然乎221?

史可法以此设法冲淡满洲人在北方的成就,向多尔衮强调派遣使臣的重要,并说,清朝若是如自称的那样为大明复仇,就不应如此行事。

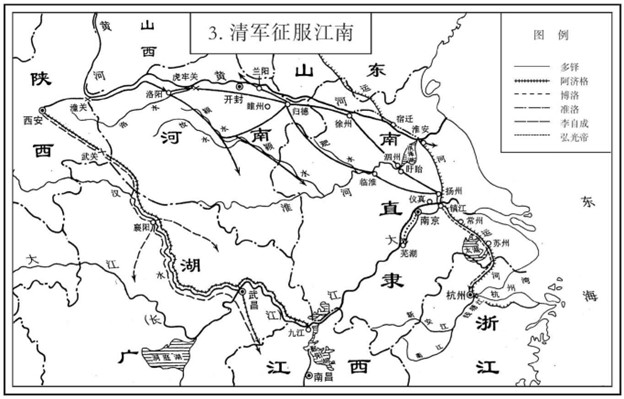

满洲人所得到的有关南方情形的第一份情报,使他们相信,应当谨慎222,采取守势。但是自10月25日起,清朝官员和弘光朝主要武臣使节陈洪范有了接触,多尔衮于是开始得知形势发展情况。南明使臣亲见了清军实力之后,应当如何调整出使目标呢?陈洪范和主要文臣使节左懋第对此意见不合223。随后的一个月后,清朝方面态度改变。到了11月20日,多尔衮之弟多铎受命准备立即进军江南224。这场战役分三阶段进行(见地图3):

(一)清军首先需要完成正在陕西进行的对大顺军之战225。到11月初,他们完成了西进的第一个目标,夺取了山西全省226。11月17日,多尔衮之兄阿济格被任为大将军,率军由陕北的延安进攻,以摧毁李自成在陕南的据点。11月25日,多铎离开北京,即时南下227,可能是通过河南。但是清军不久获报,大顺军已出了陕晋豫三省交界处的战略要地潼关,在河南省西北部颇为活跃,令人不安,可能使两个战役都难以成功。多铎然后接到命令,首先消灭河南西北的大顺军,然后与当地清军会合,进攻潼关,于是便能和阿济格一起,对大顺首都西安形成钳形攻势。若是两位大将军终能击败大顺军,便须等待下一步的命令,而后向西南或东南进发228。

1645年1、2两月,清军的这一计划得以实施。一支仅五六千人的精锐部队,在多铎率领下,在洛阳直北的孟津渡过黄河,击破西边的大顺军,并在南边和东边接受了半独立的寨堡守军以及明朝将领的投顺。多铎随后率全军进击潼关。经过一周的激战,潼关于2月8日攻破。阿济格从北面进逼西安,李自成于是放弃了陕西南部,率领人数依然众多的溃军向东南方越过武关,朝湖广西北端的郧阳和襄阳逃去229。

与此同时,清军不顾山东境内一直处于混乱状态,向南直隶与河南东北的南明北部防线增加压力230。史可法以及南明前线各总兵把这次行动看成很大的威胁,作出了相当的努力来重新部署南明部队以应付攻势231。但是就清军方面而言,这似乎只是声东击西的战术,用以“软化”明军防御,为而后真正的大军攻势预做准备。开封、归德、徐州以北地区的清军统帅受令不得渡过黄河。这一任务留给一支新来的部队,这支部队于2月9日自北京出发,近月底抵达232。

(二)此一阶段,清军要征服的是黄河与长江之间的地区。战场有两个,相距颇远。在西边,阿济格追逐李自成,自汉水河谷而下,进入了湖广中部的北段。到了这里,李军不顾一切,四散逃生。3月末,武昌得知败军自北而至233。正是这股败军狂潮,促使左良玉军发动了上述“东征”,沿长江而下,直逼南京。李自成本人则在武昌与岳州中途的某一地点渡过长江,进入了通山附近湖广、江西交界的山区。(指瑕:李自成在武昌与岳州中途的某一地点渡过长江,这一点不假,但并不是就进入了山区,而是向东北折向武昌,并占领了武昌,但随即遭到尾随而来的阿济格大军围攻,只得放弃武昌顺流而下,一路又接连被阿济格部击败,大将刘宗敏被俘,他只得在九江附近折向瑞昌,过武宁,辗转来到通山。)他几乎是单骑匹马,只有一小支斥堠部队,据说在此山区为农民所杀,时间可能是1645年6月初234。但是,阿济格正在攻占备受破坏的武昌和九江,追赶散处湖广中部的二十万李军,相当一段时间,并不知道李自成已死。阿济格还派出几支清军,协助攻占河南和江南235,不过,对那些地区的主要战役并不起决定作用。

多铎扫清了西安附近与潼关外围之后,在3月11日过后不久,接到了命令,按原计划进军江南236。2月初,高杰在睢州为明军将领许定国所杀。许定国与清朝方面通款,已有相当时日,对高杰的邪恶凶残,更是早就怀恨在心237。高杰之死这一突发事件使多铎进军大为容易。高杰军由睢州奔回扬州,沿路劫掠。江北诸镇总兵和许定国一样,都对高杰有宿怨,因此无人能整编高杰部下。高军中有几支完全失去控制的部队,在过了扬州抵达瓜洲时被镇江来的炮火阻止,因而未能渡江到南岸238。

许定国投降清朝,并愿意效力;明朝方面最精锐的部队土崩瓦解。这些事情对满洲人来说,是意外收获,但还不是决定性的发展。无论如何,他们的计划已有相当进展。清军惯于三头并进,这次也是如此。1645年4月1日始,清军分兵三路,同时进入河南东部。其中有两路分别经由洛阳以东的虎牢关和龙关,另一路在兰阳渡河,越过开封以东。4月下半月,清军主力在归德会合,同时派遣几支小部队越过河南东部广阔的灌溉地带,攻占各寨堡、城镇239。4月30日,多铎再次率军,三路进发,试图在临淮、盱眙、淮安三地渡淮。各路军势如破竹。明军不是投降、瓦解,就是闻风而逃240。

这时左良玉虽已死于九江,他的部下继续沿江劫掠,直逼南京。马士英恐惧左军甚于恐惧清军,他突然抽调各镇总兵离开北部防线,去阻止左军东进。史可法正忙于调兵北上,到徐州抵御清军,此时也接到弘光朝西上之命。他像其他人一样,竭力表示反对,“不知士英何以蒙蔽至此!”但是他不能违背上谕241。正如史可法所预料,沿江各镇应付组织涣散的左军本是绰绰有余,而清军则未经抵抗,已在临淮与盱眙渡过淮河了242。

史可法冒雨涉泥,马不停蹄,自浦口驰回扬州。仅仅4天之后,即5月12日,清军先头部队也抵达了扬州243。史可法麾下大部分部队,最近忽而北上,忽而西进,散处各地。前来扬州与统帅会合的军官中,有几人想强迫史可法一同逃离扬州。史可法拒绝了,但是他并不去阻止那些军官离开。许多扬州百姓也逃走了。留下来的都是身经百战、有守城经验的人。但是这些人嫌恶明军,尤是憎恨最近再度蹂躏扬州的高杰部队;他们也不喜欢史可法允许能征惯战的高杰之妻及其亲军在扬州安顿244。因此,虽然扬州百姓建立了抵抗清军的坚强防御,但是极少有明朝正规军参加,内部也很少有团聚力。

当清军渐渐包围扬州时,多铎一再致书史可法,敦促投降,但毫无效果。5月19日,清军开始用大炮轰击一面城墙,次日城破,满洲兵涌入。随后史可法下落如何?有关记载是传闻多于事实。但是最为可能的是:他自杀未遂而被执,带到了多铎面前,拒绝投降,因而被杀245,在屠城中尸骨不知去向。

扬州是江南顽强抵抗清军的第一座城,也可能满洲人想杀一儆百,于是下令屠城,破坏持续了十天以上。一位幸存的扬州居民记下了这段可怖的经历:

城中四周火起,近者十余处,远者不计其数。赤光相映如雷电,辟卜声轰耳不绝。又隐隐闻击楚声,哀顾断续,惨不可状。

诸妇女长索系颈,累累如贯珠,一步一蹶,遍身泥土。满地皆婴儿,或衬马蹄,或藉人足,肝脑涂地,泣声盈野。行过一沟一池,堆尸贮积,手足相枕,血入水碧赭,化为五色,塘为之平。

刀环响处,怆呼乱起,齐声乞命者或数十人或百余人。

遇一卒至,南人不论多寡,皆垂首匐伏,引颈受刃,无一敢逃者。

忽见一人红衣佩剑,满帽皂靴,年不及三十,姿容俊爽。随从一人,衣黄背甲,貌亦魁梧……红衣者熟视予,曰:“……明日王爷下令封刀,汝等得生矣!幸勿自毙。”246

在此期间,清东路军在满洲贵族准塔率领下,从徐州向淮安缓慢前进,沿途遇到刘泽清部的有力抵抗。但是当准塔逼近淮安时,刘泽清和在淮安的漕运总督乘船撤至海上,其他官员则举城投降。这支清军继续在运河以东攻城略地,而多铎的主力部队则进至瓜洲地区,并于5月30日在该地部署,准备渡江247。

(三)下一目标是夺取南京和南直隶。在京口的水师以及在镇江的陆军暂时阻止了清军渡江;但是这些军队是最近从闽、浙暂时调来,因而情绪不稳,而且如上文所述,由于政治原因,指挥也未能前后一贯。因此,清军终能在6月1日的雾气迷蒙之夜,以声东击西的战术,使一支极小的部队渡江到了南岸。明军士兵发现清军近在眉睫,当即陷于一片混乱248。

在长江对岸驻扎着中国军队,人数甚多,他们脱下的靴子就可建成一道壁垒,使鞑靼骑兵匹骑难越。但是要在战场上获胜,靠的是决心和勇气,而不是人数;因为鞑靼人甫一上船,中国军队犹如羊见了狼,一齐奔逃,留下的是一整片无人防守的江岸。249

当明军望风溃逃,一路破坏时,清军则从容占领了镇江,南下至句容,计划从东面和东南面进逼南京250。

弘光朝最近正在大肆庆祝击败左良玉,得知清军云集长江,则举棋不定,陷于瘫痪。是守还是逃,没有人愿意带头提出;只有一种气氛笼罩着,即不想知道发生了什么事。

上召对,君臣俱无言。上曰:“外人云朕欲出幸。”王铎请其语何自,上指一小阉。铎正色语阉曰:“外语不足传也。”因请讲期。上曰:“过午日。”

于是就回内廷享乐去了251。事实是,不少官员正偷偷逃离京城,留在京城的则在策划和满洲人做交易:不是投降就是赔款252。6月3日夜间,皇帝既不告诉马士英,也不告诉皇太后,带了一帮太监和一千名骑兵从通济门而出,想到别处找一个避难之地。次日清晨,马士英也带着家丁和皇太后,向西南方而去,不过不是为了追赶皇帝,而是为了逃命253。

接着,皇宫遭洗劫,尤其是不得人心的官员,住宅和家人都遭到愤怒市民的攻击。同时,有两个权威中心在互相竞争,设法取得城内居民的拥戴:“假太子”被狂热群众释放出狱,又被一群市民拥入大内“登极”,于是开始临朝,并向百姓发布上谕;提督京营忻城伯赵之龙也自其官署下令,试图维持城内秩序,静待清军对他提议的答复(看来他的提议可能是交出全城,维持安定,以换取宽大对待)。6月6日,赵之龙获得了所希望的答复,于是就取消了那位可笑的“太子”朝廷254。

次日,清军先头部队抵达皇宫正南的城门外;6月8日,一群乌合的明朝文武官员站在倾盆大雨之中,卑屈地迎候多铎。多铎在城外驻扎了7天,信心十足,接受了更多人的投降,确知城内一切平静,并得到了赵之龙的盛情款待255。赵之龙不仅自己晓谕南京百姓,指斥弘光帝与群臣,还代发多尔衮对南直隶、浙江、江西、湖广等处文武官员军民人等的晓谕。多尔衮的晓谕责备南明朝廷对流寇不发一兵,“如鼠藏穴”,却过早拥立新君,文武事务处置乖方,自生反侧,以启兵端;还说,抗拒不顺者,自身遭戮,妻、子为奴,不过,若是自愿投顺,则予以宽恕,各升一级,即便是福王,也一体优待,因此普通百姓不必惊慌256。

此外,多铎还下令:所有投顺的明朝武人必须依满洲式样剃头蓄辫257。投清的前明文武官员也发布晓谕,表示拥护:

自辽金元以来,由朔漠入主中国者,虽以有道代无道,靡不弃好而构隙,问罪以兴兵,曾有以讨贼兴师、以救援夺义、逐我中国不共天之贼、报我先帝不瞑目之仇、雪耻除凶、高出千古如大清者?……自古未有王师以仁以礼、雍容揖让如大清者也。助信佐顺,天与人归。渡大江而风伯效灵,入金陵而天日开朗。千兵万马,寂然无声;儿童聚观,朝市不变。三代之师,于今复见258。

6月16日,多铎进城,拥全副仪仗,骑马由洪武门而入;而后询访清军攻占南京期间南明方面殉节者的姓名,共得28人259。弘光帝先是逃到芜湖东南黄得功军营。6月中旬,黄得功在战事中被他以前的同袍刘良佐杀死。弘光帝随之被俘260。6月18日,刘良佐和他新的满洲袍泽把弘光帝(现在又成了福王)带回南京。一路上福王遭到愤怒百姓的唾骂,清朝方面设酒,命福王坐在他拒绝承认的“太子”下首。席间,他更受恶言相待。(不过,多铎暂时还是尊重太子,以收取南京民心。)这位废天子在回答多铎咄咄逼人的问题时,俯首帖耳,说话支吾,汗出沾背,但在此时还是能免受皮肉之苦261。

随后,多铎遣贝勒博洛率领另一支军队远征,沿大运河向东南进发,协助平定苏松地区,以夺取杭州。7月1日,弘光朝残余的文武官员及皇太后劝潞王在杭州监国,潞王勉就。这位监国只是派了一位常年做调解人的陈洪范与清军谈判,其他政治措施一无所有。7月6日,博洛军逼近杭州,监国、巡抚和百姓都不战而降。事实上,百姓们很乐于从此摆脱漫无纪律的明军之害。这些明军从长江溃散下来以后,一直成群结队,在杭州四周流窜262。命运作弄,潞王、福王、“太子”三位在1645年秋一同解往北京。其后,三人中无一能苟延性命263。

所有这些事情中最令人刮目的,是清朝压倒一切的军事优势。这不仅表现在战斗力上,还表现在军队一旦不再对敌作战时,如何加以约束上。与此同时,是长江以北几乎所有的明军将领都闻风而降,并积极合作264。清军抵达南京时,归降的有总兵23员,副将47员,参将、游击共86员,马步兵共238-300人265。这些数字还不包括略作抵抗就投降的左良玉和刘泽清的主力部队266。在南明历史的最紧要关头,职业武人所走的道路,明显是在从内部破坏国家政权。他们认为,这个政权对待他们不公,而清朝则可能给他们以成功的机遇,因而对之有好感,甚至甘做“贰臣”。

清朝以军事手段平定江南,取得如此成就之后,现在转向社会、经济、政治方面。清朝之所以能在其征服事业的而后各阶段获致成功,取得江南被视为根本原因。清朝官员深信不疑,长江三角洲地区是巨大粮仓,能纾解北直隶的持续粮荒,因此他们一直集中精力于恢复大运河的通航。运河几乎废弃不用,已有二年,和黄河堤岸一样,也亟需维修267。清朝为了象征性的原因,也为了财政的需要,尽管人手有限,还是尽速派遣官员到各府各县,去收集土地和税收册籍。

清朝另一件必须注意的事,是在明朝称为“南都”的南方大都会恢复某种形式的文治政府。清廷不久决定,在这方面不循明朝旧例,而把南京改为“江宁”,作为江南省(即前南直隶)首府所在地。(按:本书始终使用“南京”与“南直隶”二名,以求前后一致,也是为了遵守明朝惯例。)于是南京的官僚系统必须因革裁并。到了8月底,多铎已举荐了372名汉人在江南省一级任职,还在清朝的军事系统内安置了374名前明勋贵与武官268。此外,在8月初,才能出众、一心与清朝合作的洪承畴,被任为清朝控制下南方各地区的总督,可在其南京督署经略一切政治、组织与后勤事务269。此一任命标志着清朝的一个重大转折,即在其“大业”的社会政治与军事诸方面更为注重平衡。

民众更为关切的,是北京所颁布6月24日起须在南方实施的38项政策,类似政策上一年已在北方公布,包括:大赦;蠲免一切明季加派、分外科敛、加耗重收,以及由此而来的积欠;严惩官吏枉法受赃;减免正粮,归顺地方尤须减免;酌量推用投诚归顺的文武贤才,并征聘前朝文武官绅、勋臣以及怀才抱德的山林隐逸;振兴贸易;抚安穷民,使父母妻子得以团聚;为地方豪强所夺财物归还原主,逃避他乡者可重返家园;重建各地儒学,恢复科举考试;以及旨在争取清朝统治下民心的其他措施。清廷对于尚未归顺之敌,则诱之以利:叛乱者投诚,一概免究;明朝文武大臣曾抗拒者,若能来归,照旧委任,官阶、爵位、俸禄不减;明朝藩王若能奉表来归,一体优待,乃至待以殊礼,恩赡有加270。

但是其中有一项与清朝以前的政策截然不同。清廷6月28日在北京,7月21日在南京敕令:成年男子,凡非僧道中人,必须剃发易服,以示归顺清朝。清廷大体上承认,人人按高领、窄袖、下摆开襟的满洲式样改换或重制服装,确实需要相当时日;但是剃发(即在脑后留一小片头发,剃为圆形,梳成辫子,被讥为“金钱鼠尾”)就不同了:各地自此令到达之日,限于10日之内,尽使剃发,违者处死271。

如前文所述,满洲人曾在北方取消了此一命令,攻占南京后,更是清楚表明,只有武人才从满俗,据说其理由是战场中易于辨别敌我272。从表面看,满洲人在取得明朝南北二都之后,以为自己已居于强有力的地位(或许是过早了),可以再次坚持“君臣一体”了。但是从多尔衮日记可知,就在北京下剃发易服令两天之前,有些汉人声称:依照“礼乐制度”,不宜剃发;多尔衮大怒,反驳说,满洲人也有其社会与礼仪制度,决不能视为低于汉人。

若云身体发肤受之父母,不敢毁伤,犹自有理。若谆谆言礼乐制度,此不通之说。予一向怜爱群臣,听其自便,不愿剃头者不强。今既纷纷如此说,便该传旨,叫官民尽皆剃头。273

不论这是出于冷静的权衡还是一时的愤激,或二者兼而有之,突然强行下令“留头不留发,留发不留头”,激起了人民的反抗情绪,其作用超过任何其他的因素。

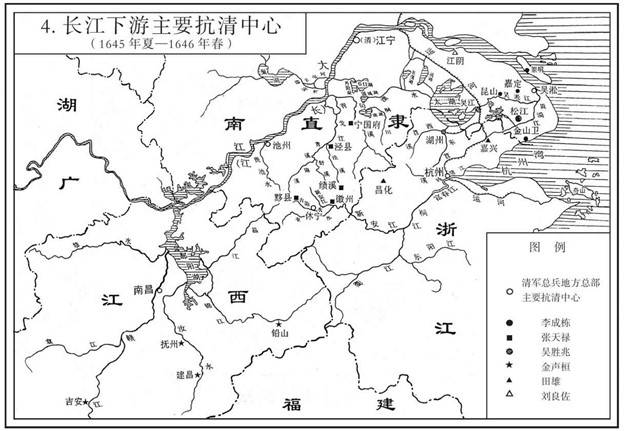

在长江流域,南直隶江南地区、江西中部,以及湖广中部与东北部这三大区域内,抵抗蜂起。虽然这三个区域情形各不相同(每一区域内各地情形亦不同),但在明人抗清的这一阶段,彼此之间还是有若干共通之处。首先,各地的明朝正规军事组织已土崩瓦解,只在零星地区还有官军的指挥。因此,动员武装抵抗之举互不相关,颇为狂热,地区之间几乎没有什么协调,邻近各地的首领之间也没有多少联系。

其次,明朝方面这一根本弱点因下述各方之间的不能合作以及互相冲突而更形恶化:(1)文人:包括明朝文官以及他们个人指挥下的军队(不论是募兵还是民兵);地方上拥有科名者和其他显要人物,以及靠他们的财产和地方服务召集而来的半私人武装;由当地百姓组成的志愿募兵。(2)职业军人:包括水陆诸师中的总兵官以及参将、游击。(3)草莽人物:包括大股流寇部队的残余、土匪、海盗,以及其他非法武装组织,如帮会之类。对于抗清悲剧中的人物来说,分野当然不像以上所说的那样清楚。抗清活动犬牙交错,就具体的人而言,属于何种类型是游移难定、界限不清的。例如,此时的职业军人,大部分是由以前的流寇所组成,包括其普通兵士及杰出首领。这使得约束这部分军队大成问题。甚至志愿兵士,一旦迫于生计,也会干起盗贼勾当。但是,若是将南明历史看作一个整体,并在此框架内把握长江流域抗清活动的全貌,上述分类法似有其用处。

声名最著的抗清活动发生在南直隶南部,其中最为激烈的,是东部的苏、常二府以及西部的徽州府这样的经济最发达地区。在苏、常地区,军事当局因苏州巡抚祁彪佳的免职而力量削弱;随后,清军自瓜洲渡江,击溃了集中在镇江的守军,该地区的指挥系统也就瓦解了。新任巡抚抵达苏州不久,就带着卫队撤退到浙江南部,来自各省的军队则纷纷逃回原驻地;苏松水师总兵官于是实力顿弱,只能带着余部退往太湖东岸,在湖盗和水上自卫武装之间苟延残喘274。在南直隶西南部,先是左良玉军的攻掠,而后是阿济格率领满洲兵抵达,在九江的总督袁继咸因而动弹不得,安庆与南京之间沿江各镇的总兵也都仓皇后撤,不少人一直撤到了海上。黄得功死于芜湖附近,更使这一地区失掉了协调各军的最后可能性。

此外,当弘光朝瓦解,南京沦陷,清廷派员四出收取官府册籍,接管各衙门时,南直隶几乎所有的南明府县官都弃职而去。这些官员既感到清朝的威胁,又惧怕社会上日益增多的大胆妄为之徒——设法废弃契约并向主人报复的奴婢,要求平反的秘密宗教组织,现在可以肆无忌惮地从事“保镖”和勒索的绿林团体,地方豪强所招募、试图夺取公款公物的私人武装,诸如此类275。这表明,不仅省、府当局的权威消失,即使是基层政权,对于遍地组织起来的自卫武力也不能加以控制。接着是抢山头、争位次的可怕竞赛:各类武装团体设法消灭当地的对手,争夺对衙门的控制权。

在许多地方,尤其是当剃发易服令激起民众愤怒之时,忠明之士挺身而出,试图制止朝廷权威的彻底瓦解,在其家乡或是任地方官之处恢复朝廷的号令。这些人多半是有科名的缙绅、前朝廷命官,被清朝赶下台的前地方长官,以及因长官逃亡而负责衙门事务的下层地方官员。这类抗清力量以文人为主,他们当机立断,着手把当地分散各处的武装以及邻近各镇水陆军残部集合起来,组成了可以作战的防卫武力。但是他们以前几乎没有什么军事经验,因而在绝大多数情况下,无法控制这类不稳定的联合力量。最后,他们甚至丧失了地方乡绅的支持。乡绅们尽管与那些忠臣声气相通,但他们所希望的主要是避免战事和恢复社会秩序。要是在代表明朝的人物领导之下,战事能够避免,秩序能够恢复,那当然更好(不管怎样,明朝这一象征仍然可以引起各阶层人民的呼应)。但是现在的情况是,若要做到这一点,似乎最好是跟代表清朝的人物合作。这些人也是汉族,只要忠明的抵抗力量被压制下去,他们也许就可以使满洲骑兵不入地方。由于这种缘故,地方社会的中坚分子,往往会不再支持忠明之士276。(以下所述,参看地图4。)

南直隶的反抗始于7月底8月初,发生在苏州、常州二府最早接到剃发易服令的江阴、嘉定、昆山、松江等地。但是这些地区除了众多水道使骑兵炮兵行动不便之外,没有任何天然屏障。在清军炮火之下,城门城墙成了齑粉。以竹竿对马刀,以掷便壶对弓箭,如此的反抗只能以惨剧收场。顽强抵抗的各城像扬州一样,成为清军俎上之肉,主要的“屠夫”则是在徐州投降的原史可法部将李成栋277。

稍后,西边的徽州、宁国、池州各府也发生了公开的反抗,持续时间稍长,部分原因是大队清军需要更多时间方能抵达,以及徽州抗清领袖金声才能出众,不过,最主要原因可能是宁国到休宁间有一道山间天然屏障。尽管抵抗激烈,清军对此一地区的镇压并不像在长江三角洲那样野蛮。这多亏提督总兵张天禄(另一位前史可法部将)的更为宽厚的政策278。虽然次年春天,反抗事件仍有发生,尤其是在南京西南方279,但是到了1645年12月初,在南直隶南部,大部分陆上的公开抵抗活动已被粉碎。

清军实力主要在于骑兵,此时他们感到最棘手的,是长江口的崇明岛以及三角洲中部太湖区域的忠明之士,这些人与湖寇、海盗、渔民以及明水师残部联合,应付不易。常州的抵抗军向崇明求援,太湖抗清之士则向东、西、南三方出击,以支持苏州、吴江、湖州、长兴、宜兴等地的同志。1645年冬初,李成栋在崇明确立了(颇为微弱)清朝的统治,从而完成了他的镇压行动,但是,直到1646年5月,清苏松水师提督总兵吴胜兆才完全击败太湖区域抗清主力280。(以下所述,参看地图6。)

江西北部早在北京陷落前即遭到张献忠流寇部队的劫掠,因而军事指挥系统力量削弱,地位动摇,在左良玉军持续过境以及清军自武昌出发进行追击之时,则几乎完全瓦解,和南直隶南部情形相似。总督袁继咸在九江附近被俘,江西巡抚则自南昌南逃。在万安的叛离明军的副将,其手下兵士奸淫掳掠,引起市民与民兵奋起反击,使他大为不满,于是逮住巡抚,献给清朝,作为投降的贽见礼281。

此时,清朝在南昌与九江的当权人物几乎都是金声桓的下属。此人也是史可法部将,后被派去辅助左良玉。当左军向清朝投诚时,金声桓已收编了散处湖广的部分李自成军,并迅速行动,于6月底7月初夺取了鄱阳湖地区,企图占领江西全省,献给清朝,以求恩宠282。

由于上述诸事件,江西北部金声桓辖区内的零星抵抗活动变得无足轻重,该省抗清前线也因此从一开始就移到了中部庐溪、建昌、临江、袁州一线。(批瑕:江西无庐溪县,按照文义理解,应为泸溪(今资溪),这应该是译者的错误。)但是事实上,统一的抗清前线可说并不存在。在赣江东岸,建昌和抚州等主要城市几经易手,终为清军所得。该地区最著名的抗清领袖是几个明朝小宗藩,由此可见这一地区明宗室人数的众多。有关这些人的抗清活动,所知甚少,只晓得他们尽管既少经验,又乏粮饷,还是坚持零星的抵抗283。

他们的特点是目光局于一隅,既无能力,也无意愿与其东邻西境的抗清力量建立联系,协力合作。这些小宗藩及其支持者所求助的,主要是江西、福建、广东三省边区声名狼藉的土兵与山贼284。要重建江西的军力基础,这些土兵山贼实在没有什么用处。这一地区抗清活动之所以能持续,部分是由于金声桓营垒内部的纠纷(见第五章),部分则由于东面邻近山区,可资隐蔽,另一不能忽视的原因是福建各总兵前来救援(尽管受到挫折,同时也难以协调)285。

1640年代,江西东北部的破坏尤为严重,其影响持续多年,尽管清朝已在该地区建立了名义上的统治。迟至1654年,一位商人经过江西此一地区时,还是甚感惊讶,他写道:

予自江右入浙,过鄱阳湖,进舟上饶江,所历安仁、贵溪、弋阳、广信、玉山诸郡县。入其城,大都不过数十家,而江中行舟竟日罕见。惟一徽人舟,行泊相依,因言康镇将者,河南人,日率健儿入村落,系乡民以归,指为山贼,屠掠殆遍。广信一府,县无完村,村无完家,家无完人,人无完妇。余以业盐,持引穿横卒而过,无敢呵者。入贵家大族,皆闭户团坐待死,得吾升粟撮盐,则大喜唯吾所欲而不较。予闻此言也,掩耳急去。286

赣江以西,抗清活动更有组织,成功的因素也更多。多数地方官依然在位,并得到原籍江西的崇祯、弘光二朝名宦的支持。此外,两年前,特别从云南、广东招募了大量官军兵士。当他们抵达江西西部时,得知南京陷落。现在,这些人士气很高。

广兵跣足,跳山谷如飞,滇兵甲械尤犀利,标铳连弩,洞胸穿札。287

但是成功的各因素未能结合在一起,因为负责的文官未能控制“主”、“客”兵之间的冲突以及兵民之间的冲突;在民这一方面,更是到处发生奴变。一位向福建求援的监军这样说道:

将与将战,而又与吏战;兵与兵战,而又与民战。……虽有愚恳道臣……亦止终日劳劳和事而止此。无怪督臣李茂永之呼天出血也。今为虔计,皇上不宜再设兵,止宜设治兵之臣。设兵,是乱丝而益以丝也。不若设督抚以为治丝者。288

虽然有这些问题(此外,部分原因是金声桓方面出了麻烦),忠明之士依然能从西南方向前推进,于1645年秋末收复了吉安289。但此时总督的权力给了前弘光朝太仆少卿万元吉,他军事经验丰富,不过和“外兵”似乎没有建立起良好关系。

[初,临江乡绅、加大学士督师杨]廷麟待[滇营兵]以客礼,滇将赵印选、胡一青亦德之,奋勇建功,颇多斩获。……元吉与诸将讲体统,申约束,诸将稍稍不乐。

万元吉后来对待客兵甚至更为傲慢,还想依靠临时招抚来的土寇计日出山区下东南。但是清军新添生力军先到,万元吉的防御瓦解,吉安再陷290。此事发生在1646年5月,当时清军另外还在江西东北隅平息最后的主要抗清活动291。自此以后,江西民众的反抗大致限于南端的赣州府。

在湖广中部,明军的抵抗也是在混乱状况中展开,其混乱甚至更甚于南直隶与江西。但是,几位杰出的官员作了艰苦努力,而清朝在湖广的地位原来就最为薄弱,增援也最为困难,因此有组织的抗清活动得以坚持下去,时间要长得多。1643年,张献忠军曾广泛占领湖广的中心地带,该省当局的军事控制首次遭到了破坏292。在此期间,一些明军将领退往南部山区周围,从而免遭毁灭。他们活了下来,并以各种手段聚集残部。在张献忠放弃湖广进入四川之后,他们小心翼翼,保持独立,再也不愿完全受武昌方面的指挥调度了293。此外,左良玉兵变时,湖广总督何腾蛟被劫持,沿江而下,带往江西,好不容易才只身脱逃。当他最终回到湖广时,省级文武机构已一切荡然,只能在长沙白手重建294。

使明清双方都感到棘手的,是李自成军与左良玉军的余部。这些部队散处在整个长江中游区域,从荆州直到九江。其中大多数,或是先伪降清朝,而后只要环境许可,即与清朝断绝;或是假意作态,表示愿降295——大家都在疯狂争夺粮饷(此时湖广地区已极度缺粮)及更为安全的阵地,至少要求得短暂的喘息,以便从以往数月中令人精疲力尽的行军中恢复过来。左良玉的几位部将溯江而归,在岳州为何腾蛟效力。李自成残部最大的两支则因失去了最高统帅而向长沙、湘阴地区的何腾蛟及常德附近新任湖广巡抚堵胤锡接洽,要求归顺明朝296。何腾蛟起先连哪些是叛军都不知道,并不认为这次合并是一大收获,因为他身为总督,必须对成千上万各式军队的驻扎和给养负责,而湖广这一残破省份实际上只供养得起其中一小部分。因此,何腾蛟虽向这些军帅各授官职,但对于他们为求生存而恣意掳掠、流动,也只能默许,别无他术(参看地图5)297。

荆州和武昌的清朝官员也有理由感到焦虑沮丧,因为他们觉得受到无形之敌的包围,这个敌人既危险,又令人难测,而他们自己却没有足够的兵士和给养来应付这一局面。他们向南京和北京凄切求助,反应却很慢,因为靠得住的清军为数有限,却又深深卷入别处的战事之中。此外,清朝夺得江南之后,也遇到了弘光朝面对湖广的基本问题,即江南、湖广的粮食贸易已发生逆转,现在是江南倒过来要向湖广供应粮食。还有,长江三角洲的粮食储备亦已锐减,其中相当一部分又要用于缓解北直隶的长期不足298。清廷与弘光朝一样,也发觉自己处于进退两难境地:一方面减免正粮绝不能太多,已取消的科敛亦应恢复;另一方面又意识到广大农民嗷嗷待哺,为恢复生产必得有某些减免299。在此情形下,满洲平南大将军、多罗贝勒勒克德浑直至1646年2月底才抵达武昌,负责攻剿事宜300。

何腾蛟不久发现,左良玉军中的“盗贼”不可信赖;他还发现,前大顺军有其自己的紧迫需要以及指挥习惯,即使是湖广的明朝官兵,其军帅实际也是独立的,只有他们感到方便时才服从命令。因此,何腾蛟采纳其杰出的僚属章旷(南明罕见的几个文武全才之一)之议,重建了总督军权,主要统辖的是滇军。这些军队后来一直效忠于他(何腾蛟本人也是原籍西南)。何、章二人以无休止的整顿、谋划以及对湖广南部资源的刻剥,终能在岳州以南不远保持一条坚固的抗清防线,有时还能出击。他们甚至还能派兵援助江西西北部,自1645年初冬起直至1647年初秋,为时一年以上301。不过,这一切之所以可能,是因为将沉重的负担转接给了民众。

骤加派义饷,兼预征一年,民田税每亩至六倍以上。不足则开饷官饷生之例,郡邑长吏皆以赀为进退。又不足,则开募奸人告密,讦殷富罚饷,倾其产,分诸营坐饷。……湖南民展转蔓延,死亡过半。302

甚至在勒克德浑的先头部队抵达之后,清军还是不能集中力量对付湖广的明军防线;只有在消除了他们后方的一些特殊的麻烦以后,才得以采取行动。在大别山区(这条山脉把湖广东北部的武昌、黄州同北方的河南省分隔开来),布满了成百上千的壁垒。特别是满洲人在湖广首次颁布剃发易服令以后,拒绝归顺清朝的普通百姓和各式军官聚集到这些寨堡,进行猛烈的抵抗。在多数情况下,各寨之间建立了联防,有证据表明,这些抵抗活动的领袖与西南方长江以南的何腾蛟也有联络。但是未能形成一个可对武昌造成严重威胁的地区指挥中心,寨堡守军英勇顽强,孤军奋战,体现了这一阶段全面的民众抗清的努力。1646年,清军以骁勇善战的副将徐勇为先锋,逐寨进攻,终于渐渐击败了守军303。同时,勒克德浑集中力量对付仍在威胁西北部的岳州和汉水中游的李自成余部,不是把他们击溃,就是驱逐304。

到1646年底,清朝确信,无法说降何腾蛟;同时也认为,在武昌东北和西北二边对李自成余部的战役已告完成305,于是在1646年9月底,任命了一名大将军和两名提督总兵,再往南发动新攻势。这三人就是著名的孔有德、耿仲明、尚可喜三位封王的降将306。1647年3月底,三人合力在岳州以南进攻何腾蛟军。何军通讯不良,内部又有怨愤(特别是何腾蛟自己的官军,对左良玉、李自成余部军纪不良的“蛮子”不满),一触即溃。清军随后夺取了长沙,何腾蛟和章旷退到衡州以南307。这时,整个长江流域看来已在清朝的牢固掌握之中,但是在湖广,则是混乱多于秩序。正如清湖南巡按在首先巡视后的揭帖中所说:

自壬午以来,无岁不被焚杀,无地不为战场。加以今春奇荒,骼胔盈道,蓬蒿满城。职自岳至长……村不见一庐舍,路不见一行人。惨目骇心,无图可绘。长沙为群逆盘踞数年,剥民已尽脂膏。临遁,复行焚杀。城中房舍皆无,民皆弃家远遁。然山岩河澨,犹自有民,可以徐为招徠……衡州除连年兵寇杀掳之外,上岁颗粒无收,春夏米价腾涌,百姓饿死大半。308

从上述情势明显可见,明清之间的长期争斗,与其说是两国间直接交争,还不如说是双方的一场竞赛,看谁先制服第三方,或是先为第三方所击败。这第三方就是17世纪中叶逐一吞噬各地的社会政治的无政府状态。在南明存在的整整18年中,只有在极少数情况下,与清朝争夺地方控制权的敌手是明朝陷于危机前即已控制地方的明朝文武势力。在这一片面积仅次于大洲的土地上,有众多的道府州县。就明朝而言,问题是如何保持对它们的控制;就清朝而言,则是重建控制。大体说来,在这场竞赛中,明朝的失败比清朝的得胜来得更快。

第三章 第二次抵抗:鲁监国与隆武政权

在杭州未能支撑起一个监国政权之后,浙东和福建二地差不多同时建立了南明朝廷。这两个朝廷都鼓动长江流域抵抗清军占领(多半是象征性的,但也有一些实质意义)。虽然两个政权在若干方面都不一样,各有其特点,两者之间有争执,但是他们在军事行动及最高决策方面面临着同样的问题。这些问题也是整个南明时期的特征。

1645年7月的第二个星期,满洲贝勒博洛夺取了杭州;同时,清军很快越过钱塘江口(按:严格说来,这条江水只有在分隔杭州、绍兴二府的下游一段才以“钱塘”为名。但本书为方便起见,将自杭州西南直过衢州的整条江水都称为钱塘江)。进入了浙江最富庶的两个府:杭州湾南岸的绍兴和宁波。两地的明朝官员也是闻风弃职而逃,和长江三角洲地区的情形一样。清朝官员接管了两府以及几个县的衙门,当即受到当地某些耆宿的欢迎,其他居民甚至还来不及组织任何抵抗活动309。但是也和以前的情形一样,清朝的剃发易服令在该地区一经颁布,民众的反抗怒火立即爆发。7月31日,余姚首先发生了反抗清朝官员的暴动,然后迅速波及会稽、鄞县、慈溪310。数天之内,清朝在浙东的薄弱统治已被去除。“礼乐之邦”的浙东,其人民一向以直道传统而自豪。与南直隶南部的情况相比,浙东的士大夫不久就表现了高度的社会凝聚力以及有效的领导才能。

各类明朝官员和社会领袖看到了这一自发的抵抗潮流,于是设法觅得逃离了山东的王庄、被命徙居浙江台州的鲁王(朱以海)。他们请求鲁王出山,使这一地区的复明运动有明朝帝室以资号召。鲁王答应了,他立刻被送往绍兴府城,于8月底或9月初称鲁监国311。早在鲁王未到之前,募兵、义兵、官兵水陆各军的将帅已在四处奔波,围绕浙东建立起一条弧形防线,从钱塘江中部的严州府起,直至位于宁波附近定海的水军据点,在桐庐和临山之间,营垒最密。(本章所述,见地图6)忠明之士希望,构筑了这样一道壁垒,在富阳和海宁的对岸还有进攻的据点,他们就可以和浙西和南直隶南部的同胞连成一气,使清军难以防守杭州312。

另有一位明朝藩王,原来的王庄在河南,新近指定他住在广西某地,此时他正途经浙江。这位就是唐王(朱聿键)。当首次有官员请他即监国位时,他推尊其从父辈的潞王。但是潞王政权一旦瓦解,已抵达钱塘江中游的唐王就接受了前弘光朝礼部尚书黄道周的正式“三劝”,于7月10日在衢州宣布,愿为下任监国313。总兵郑鸿逵放弃了在镇江的长江防区,此时正匆忙移师回原籍福建,因奉唐王离衢州,过仙霞关入闽314。

唐王沿路在每一站——浦城、建宁、水口,行为得体,俨若明主,让百姓看来确像他们的贤君。他称赞福建第一有实力的武人南安伯郑芝龙(郑鸿逵之兄)准备周到,使这一政权得以成立。7月26日,唐王抵达省府福州城外,当即(甚至在他正式即监国位前即已)任命一批大学士、尚书、侍郎及其他各类官员,并说明新朝廷各项原则。三天后,唐王入福州城,称监国,威严赫奕,俨若帝王。8月18日,即皇帝位,建元隆武,定福州为临时国都,以其弟嗣唐王位315。

新皇帝立即下令,将登极诏颁布到江西、南直隶徽州地区及浙江西南部,并向那些地区内他隐约觉得可能成为复明领袖的著名人士,颁发大量的征聘和任命诏书。他原想立即自西北方出关,举行“亲征”,以阻止清军的推进。即位仅7天之后,即有人劝阻,不可仓促行事316。于是隆武帝多少定下心来,着手在福州建立朝廷,进行更充分的军事准备,但是仍表示要及早“出关”。

不过,鲁王与隆武朝廷彼此都不知道对方的存在,随后就发生了一系列南明史上最痛心之事。1645年10月初某日,隆武政权得知,在浙江也有一个与之匹敌的朝廷,于是立即遣使者赍隆武登极诏前往绍兴。使者抵达后,鲁政权官员深感为难,各人看法不一。鲁王起先愿意下台,以成全其在福建的“皇叔父”(论辈分,论年纪,唐王都要早一世),几位德高望重之士也敦促绍兴朝廷,要以大局为重317。但是大学士兼兵部尚书张国维情绪激愤,申述反对的理由:福州路远,“恐鞭长不及”;而浙东的抗清运动本甚脆弱(尽管英勇),一旦监国撤销,即会瓦解,在此关头,若移忠于他人,君臣之间的信任便会出现裂痕。鲁王为此说辞所动,其他官员也感到必须团结一致,拒绝隆武的登极诏书,于是使节被遣回,所获的答复一如张国维意旨318。最后,虽然鲁王手下不少文武官员私下要求或接受隆武的职位、官衔,鲁王的朝廷却没有正式谋求两方面作实际的协调,于是彼此间的“水火”关系加深了。

1646年2月,隆武帝向“皇太侄”发了一封私人长信,情辞恳挚,对于鲁王拒不认他为皇帝,深表不满,声称他之所以更有权当皇帝,决不出于利己之心;并央求鲁王戮力同心,共图恢复;至于计划在鲁王境内采取军事行动,他说那是出于战略原因,不得不如此,保证不会向鲁开仗319。但是,这封信是否曾到达绍兴,现在还不清楚。这一年的暮春,隆武帝派遣一位御史携带大量白银,去犒劳驻扎在钱塘江畔的军队。但这位御史并没有受到鲁政权的保护,终为骄兵所杀,凶手也未绳之以法320。夏初,隆武帝拘禁了一位鲁王遣闽使臣,并予处死,其可能的原因是:此人被疑为与郑芝龙勾结,图谋不轨321。

这两个朝廷都真心谋求复明,却不能合作。对这事的解释揭示了中国东南部的某种地理因素,更重要的是暴露了明朝方面的一些长期弊病。首先是地缘政治因素:几条大山脉阻碍了浙闽二省人口稠密地区的直接交通,即使在最好的时期,福州和绍兴之间也不可能有快速的通讯联络。福建虽以海上贸易闻名,对邻近省份的交通却极为不便。不过,在鲁与隆武的对抗中,不能说福建更为排他。浙东的抗清情绪特别高涨,与他处不同。在鲁政权被迫离开大陆避往海岛以后很久,该政权小小的领导核心(每人都来自“清流”重镇的浙东)比南明政权其他领导层更为团结一致,更愿献身于共同事业。要把满洲这条狼拒于门外,浙东没有丰富的物质资源以为凭借,也并不实施严密的组织纪律,确实可以依靠的只有其人民抵抗“胡虏”的同仇敌忾之气。因此,考虑到福州的地缘政治因素以及绍兴的社会心理因素,张国维之类官员不愿接受隆武阵营的号令就不足为奇了。对浙东抗清运动而言,不受隆武号令虽有危害,但在开始时,若与突然取消鲁王的合法地位相比,毕竟为害较轻。

但福建和浙江终究是大明帝国的姊妹省份。为什么现在对这一原则只是口头说说而已?简单说来,没有一个占优势的力量中心能以武力实行这一原则,不论是真用武力还是引而不发;没有这样一个力量中心,中国的政治传统对于力求彼此以敌体相待的同样合法的政权,很难给予指导。隆武帝深知,福州不是,也不可能成为另一个南京或北京。他尽量设法离开闽江流域,试图把江西、两广、湖广乃至四川的文武官员置于他的统辖之下,并取得了相当的成功。但是由于下面所说的原因,他无法出兵北上,即使仅是越过北纬29度也不行。尽管在老百姓心目中,大明还是很有号召力,但是没有了采取军事行动以及维持秩序的能力,号召力并不能带来实际的效果。

闽浙之所以不能合作,双方君主的个性亦应考虑在内。两人都是出于个性而坚持自己的立场,尽管各自的个性相反。考察一下两人不同的领导方式,还可以看到一个共通处,即贯彻明朝始终的辅佐皇帝问题。

鲁王体弱多病(尤其有气喘病),他的朝廷靠近为恢复明室而战的前线,但是在当时及以后数年,他决不因恐怕危及自己和家人的性命而撤离。他的为人宁静、仁慈、温和,他的作用大体局限于循规蹈矩地主持朝仪,一切谋划决策,则放手让文武臣僚去做322。他并没有超凡的眼光、智力与领袖才能,但是与人相处时非常热情诚挚,能和跟随他的人结成亲密关系,而又不失体面。这些特点使文臣对他颇有好感,但是无助于果断的决策,也无助于控制武人。

鲁王在居于绍兴的一年中,任命了几位大学士,但是其中多数在前线各岗位,仅有一二人在鲁王身旁处理文书323。张国维肯定是大学士中最重要而且最具影响力的一人。但是他几乎未像以前的首辅那样发挥丞相的作用。与此相似,尚书、侍郎等官虽已指定,各部机构实际并未建立。总之,浙东文臣领袖精诚合作,鲁王也不专断,但是鲁政权缺乏组织结构。当来自隆武朝廷的挑战升高之际,尽管鲁王不能拒绝他的热情支持者的央求,但很难说他们达成了一致看法,也不能说在此问题上政府已有决定——显然,没有任何决定自始至终执行过。鲁王只是默许各人对此问题可凭良心行事。最后,问题堆积,内斗加剧,质疑他人是否忠心成了积怨之府,并被任意利用,以诋毁某些能臣324。

与此相对照,唐王是明季宗藩中真正与众不同之人——生活刻苦,体魄强健,精神旺盛,果决有为,受过治国之道的良好教育,关心公共事务。这些特点使他在崇祯朝成了一个惹是生非的藩王,那时他坚持鼓吹扩大宗藩在政府和国家防卫中的作用,但是现在这些同样的特点使他看来几乎是一个理想的君主。此外,他在早年曾经受过特殊的磨炼,因此足以担负复明皇帝的艰难重任。

唐王的大部分生活的确是在狱中度过的。他从3岁到28岁,与其父亲一起被监禁在唐藩王庄的私狱之内,因为其父失宠于其祖父,即当时的唐王。当朱聿键从监禁中获释,并被允准承袭其父被不正当剥夺的爵位之时,河南正受到“流寇”的威胁,北京则受到剽悍的满洲人的逼迫。他试图应付危机,在其王庄建立了防御体系,并在1636年出师“勤王”。这些举措破坏了明朝对宗藩的禁令,他于是再次入狱。这次共9年,被锢于凤阳的高墙(这是为行为不轨的宗人所设的监狱)。在这次监禁中,他受到了非人的对待,能够活下来,靠的是贤妻的自我牺牲以及河南几位有关官员的斡旋325。最后,弘光朝廷实行大赦,他才以庶人身份自凤阳高墙获释,被安置到南方远处326。他如今在福建,饱受挫折的自尊心和潜在能力似乎已在皇帝这一职务中找到了最后的表达和实行的机会。

唐王把全副精力用于如何当好皇帝,他发誓要步武太祖,把北虏驱逐出去。他把政府的不振归咎于贪酷的官吏。有几位颇得人心的福建官员,被外来人士指为贪污。他就把这些人处决了。此事可能是过于仓促了。他希望为官僚和民众树立一个清廉的榜样,衣着朴素,饮食简单,拒绝建宫殿,不准为他准备豪华的别院,宫内执役的人也很少。此外,他只有一位仍无子嗣的曾后,却拒纳任何妃嫔。曾后也受过良好教育,在内外事务上,都是皇帝信赖的最亲近顾问。不过,若是贡献有价值的书籍,他乐于接受,视同珍宝,尤其是历史和治道之书;甚至在“亲征”时,都要载运数千卷书327。

唐王相信,能拯救明朝的,正是他这位藩王,因此不能设想,他会放弃帝位,让给另一个人,尤其是这另一人是他的晚辈,又只是一个监国,而他自己则是皇帝,而且即位时间也更早。当然,为了外交和战略的原因,他致书鲁王是很客气的。但是他对“皇太侄”的态度并不宽宏大量,而且心存不良。这种态度后来更为明显,还发泄到不够机警、不知对隆武明确表示效忠的鲁王使者和其他人身上。隆武帝虽然过去一直维护宗室的利益,现在也公开保证,要为成了孤儿或流落在外的所有次一级的宗藩恢复爵禄,但是他对于和自己一样显露领袖才干的宗藩(例如在赣东北领导抗清的那些人),则小心提防,并心存轻蔑328。有一位不幸的靖江王,不知有鲁,也不知有隆武,在遥远的广西省自称监国,形同儿戏,以失败告终。此人被戴上镣铐,从桂林一路押解到福州。他的主要支持者在福州被处死,他本人也受到审讯,爵位被夺,瘐毙狱中。唐王以此儆戒其他宗藩329。

隆武帝虽对宗藩中的潜在对手心存疑惧,对其他人却大度包容,急于吸引才略之士为其服务。他授人官位时,不太蹈常规,也不太循资格。想博得一官半职的庸才,常会上一些鼓舞人心的奏疏。隆武帝易为所动,对这些人加以赏识。皇帝的这一性格,一方面使隆武政权任用的人遍及好几个省籍,因而比鲁监国政权更有全国性的规模;另一方面,则导致冗员过多,许多人不能称职330。最著之例是隆武的内阁。隆武帝总共任命30余人为大学士,虽然其中有些人没有到任,另一些人被派往战场,但是还有许多才智杰出之士伴随皇帝,无所事事。这些人之所以无所事事,在于皇帝本人处事果决,又有文学长才,亲自撰写差不多所有的诏书和晓谕,极少垂询那一群他自己搜罗来的大学士331。

这当然是人才和人力的浪费。更为可悲的是,皇帝虽然精明,还是需要一二位机敏的政治家以备顾问,也即需要类似宰相那样的人,不仅程序上应如此,制度上亦为合法。隆武帝确有许多顾问,却没有真正的顾问。他基本上是一个热情洋溢的人,他的思想往往忽而如此,忽而又如彼,因各种可能的情况而异。因此,他的许多上谕和诏书,常常彼此牴牾,自相矛盾332。不消说,那个时代本身的特征就是动荡不安,即使是最稳健、头脑最清晰的人来担当隆武帝的角色,也不可能不感到困惑,不引起混乱。在弘光朝,谋求权势的大学士行使“体制上”所不允许的全权;在鲁与隆武朝,则是不作决策的人物来到君主身旁。不论是哪一种情况,由于明朝体制缺少宰相职务,本来就极困难的局势更为恶化了。

隆武帝在战略问题上最为反复无常。部分原因是:他一接到来自与他竞争的那些省份(浙江、江西、湖广)的消息,不论是好是坏,就感到不安,要采取行动,在没有充分权衡是否可行以前,便发布命令。但是另外还有两个原因:一个是当时福建的战略地位甚为复杂;另一个是有关福建境外发生的事,很难获得迅速而准确的情报。相形之下,鲁政权的情况则颇为简单:不是敌人来,就是我们去;不是渡过钱塘江,就是越过杭州湾;而且浙西和长江三角洲(与鲁政权真正有关的仅有的两个地区)的形势发展很容易辨认清楚。但是隆武帝若要把政府所在地从福州移往易于进攻的地点,就需要长远的筹划。移徙时首先应到何处,而后又是何处,需要考虑的诸因素尽管并非不可捉摸,却也是游移不定的:从湖广到南直隶的各个战场,清军和明朝抵抗力量的相对实力,内部团结及进展情况如何;这些地区内忠明军队“迎驾”的能力怎样;鲁王政权在杭州阻拦清军的潜力,干扰隆武军队推进的潜力又如何;闽军若是长途跋涉,进入陌生地区,所需军队人数、训练程度、给养多少,以及士气情况等又怎样,诸如此类。

隆武帝的第一个目的是沿着原路返回,也就是通过仙霞关,经由江西东北部,沿钱塘江而下,收复杭州,然后从杭州进逼南京。但是有几件事立刻使这一战略的吸引力大减。他得知,在宁国、徽州地区以及这条路线西北方的天目山区,清军兵力强大,咄咄逼人333。另外,钱塘江沿岸实力最强的两位明军将帅朱大典和方国安,虽然保证既忠于鲁王也忠于隆武,却彼此憎恨,不可调和,在战事中不能指望他们的合作334。第三,尽管隆武帝提出请求,鲁王的朝廷拒不对他作正式的承认,因此后者动向难测。还有,水师总兵黄斌卿原来已受封爵,并受命大张旗鼓地进入杭州湾,与原定沿钱塘江而下的官军形成钳形攻势;现在他却在舟山群岛停了下来,不肯再前进335。一旦没有了海上策应,要向杭州或南京进攻就几乎是不可能的了。

但是1645—1646年冬明军在江西和湖广抗清的胜利(见第二章),使隆武帝考虑进军“湖东”的第二个计划,也就是一旦越过仙霞关或分水关,即折向西北,在鄱阳湖东岸,与从江西南部经由赣江,以及从湖广中部经由长江而来的两支明军会合。然后这支联合的水陆部队可在南昌、九江击败或接收金声桓部,进而沿长江直下,向南京发动一场水上进攻336。

隆武帝希望尽量扩大其统治范围,对于江西、湖广各抗清首领,迅速地封官进爵。福建朝廷任命万元吉为驻吉安的南赣总督即为一例。隆武帝还派遣闽军越过仙霞关和杉关,以此尽力增援江西东北部组织薄弱的抗清力量。这次行动中执行最力、收效最大的领袖人物是监军张家玉337。此外,湖广的何腾蛟、堵胤锡以及名义上在他们手下的明军将帅,隆武帝承认其官职,并予以提升;不仅如此,大顺将帅如李锦、高一功、郝摇旗诸人,也获得了爵位、高级军衔,乃至皇帝起的名字338。部分湖广军队出境援助江西西部的抗清军,主要也是由于奉隆武帝的征召。隆武帝曾一度希望,在鄱阳湖地区进行一次协同作战,以加强三省之间目前仍脆弱的合作。但是1646年春,清军在江西采取了几次军事行动,把现存的明军抵抗力量限制在南端的赣州地区。而对何腾蛟来说,湖广局势仍很危急,也不可能考虑出省作战。

隆武帝渐渐地更为注意南赣,即赣州道。他一开始就和南赣的领袖联系密切,派遣几位最得力的官员前往南赣协调彼此的事务,并从广东方面予以援助339。当清军在江西向南扩张势力时,隆武帝愈益担心,一旦赣州也失守,进入福建(也包括自福建退出)的所有陆上通道都会被堵死。但是,他能否前往赣州,何时前往,抵达后又往何处去,都是未定之数。如果江西局势好转,他可能沿赣江而下发动攻势,以恢复明朝对江西全省的控制。他也可能以湖广的长沙为“行在”,从长沙谋取河南,准备将来进攻北京!但是另有一些人担心,赣州可能是(或看来是)退往广东的一个中间站340。

此外,随明朝的危机而来的严重社会动乱,使得穿过福建西南部甚为危险。福建、江西、广东三省交界地区,一向难以统治,如今大股盗匪再度猖獗,人数也大增。其中有些人和江西的明军领袖虚与委蛇,另一些人则对广东惠州、潮州二府以及毗邻的福建汀州府各地大肆劫掠。这类劫掠行为和汀州其他地区激烈的农民暴动有关,暴动的成因则是当地“土豪”长期来用大斗收取佃户田租以行欺诈341。1645—1646年间,各种社会抗争和目无法纪现象遍布福建全省,上述一切只是其中规模最大和最剧烈的而已。福建局势是如此不稳,隆武帝有鉴于此,既怕离开,又想离开,进退维谷。

隆武帝要考虑的情况是如此错综复杂,因此,他对自己的行动和准备采取的行动总是举棋不定。1645年9月初,他在福建登极还不久,即被劝说不要北上。而后他决意要在10月7日“出关亲征”。但是以后一再延期,直到次年1月22日才得以出征。他又在溪水上游的建宁“驻跸”,迁延观望。到了3月,才折回到靠近西南通道的延平。在这期间,他关于亲征的下一目标的种种指示中,只有一个指示是始终一贯的,即决不会再回到福州342。

福建财源有限,难以支持大规模的战事。隆武帝因此颇费踌躇。社会不安也因此加剧。隆武朝初期确曾估计到,要在1645—1646年冬为各主要关口及其他一百多个可能进入福建的通道配置足够兵力,并在来春向江西和浙东发动进攻,所需兵员为20万,所需支出为福建及两广岁入总和的两倍以上343。无论就人力还是就岁入而言,都是没法办到的。后来又有一个更冷静的估计:扼守主要关口,维持内部治安,需要4万兵力,最低限度的给养则每年要耗费86.2万两。但是一旦发动进攻,武器、盔甲、马匹、营帐、运输等开支总数就要高达156万两344。隆武帝即位伊始就指示,所有收入应当首先满足军事需要。一位官员声称,福建每年税入应当有120万两用于军费345,但是实际税入本身看来也远远达不到此数。零星的记载表明,隆武朝廷向广东、广西至少征收了16.36万两,另外有26万两则来自福建的捐助。但是当军费宣布为156万两时,隆武帝悲叹道,三省现有财源加在一起,也不能达到此数346。此外,在隆武旗号下不时向其他省派兵作战所需的费用,还不包括在这个数字之内。

不消说,因不断的征税,福建经济的每一角落都被搜括到了。百姓弄得一贫如洗。一心想行仁政的隆武帝不愿正式提高基本税率,他甚至以为,受盗贼蹂躏地区的赋税非宣布蠲免不可。但是租税常常强制“预借”,人民受到高压不能不“捐助”,实际税率因而大为提高347。官职也是按级论价,与弘光朝如出一辙;官衔、功名事实上可以售予任何人,尽管这种做法受到皇帝的谴责。

于是倡优厮隶,尽列冠裳。……其黠者倩轩盖,雇仆役,拜谒官府,鞭挞里邻。……然犹苦饷不足348。

各县仓谷发充兵饷以济急。各府、县库银,乃至“恤民库”银,则成了方便的财源349。这类库存本是公共积累供备荒之用的,人民希望国家予以看管,而现在却被国家挪用。此外,最沉重的负担落在以闽江为中心、包括福州和建宁的福建“上游”地区。晚明时代,对外贸易扩展,因而这一地区,与以九龙江为中心、包括漳州的“下游”地区相比,在商业化和随之而来的公共财富方面,差得很远。陆上运输并没有多少进展。使人员和物资能通过西北部各关口的各种设施,若要输送大军,则不堪负荷350。

不过,若要更为全面地了解隆武时期的后勤问题,必须对大学士黄道周和南安伯郑芝龙二人所起的作用与形象作一考察与比较。这两个人是隆武朝最重要的官员,他们之间的冲突以及异同之处,充分反映了明季文武之间的不协调。要使文武双方和衷共济,连皇帝本人也觉得没有指望。

16世纪末17世纪初,中日贸易蓬勃发展,尽管双方政府都予以限制。郑芝龙的早年生涯,就是在这冒险犯难、相互竞争的中日贸易中充当一名伙计及知晓多种语言的通译。他首先以巨盗著名,特别善于把手下人组织起来,号令严明,看来颇能发挥社会领袖的作用,还不时表示愿与政府当局合作。1628年,福建的明朝官员用以海盗制海盗之术,使郑芝龙投顺。其后他在明朝军事机构的卵翼下,一路升迁,像其弟鸿逵一样,官至总兵。在这几年里,他逐渐成了中国东南各港口及沿岸水域的霸主。他是那时代一位传奇人物,与其子日后的情形相似351。

隆武帝得到这样一位实力人物的支持,起初大为高兴,满怀感激之情。早在弘光朝,郑芝龙就被封为南安伯,隆武帝不久又加封他为平彝侯,以表彰他翼戴福建新朝廷之功。隆武还破格准许郑芝龙使用非正式的“勋辅”称号,表示他与大学士同列。郑芝龙是武臣,而户、兵、工三部尚书皆为文官,但是隆武帝出于上述同一心情,授芝龙以全权,处理三部有关当前军事的事务352。当时福建朝廷的事务,几乎都和军事有关,因此,虽然三部名义上由文官掌管,但事实上事务都受郑芝龙节制。郑芝龙不仅是重要的将帅,还是一个显赫家族之长,以及一个势力庞大的政治—贸易组织的首领。隆武帝因此在开始时让郑氏家族及徒党占据了大量文武职位。没有子嗣的隆武,甚至象征性地收芝龙长子、一表人才的郑森为义子,赐国姓朱,赐名成功,并以驸马体统行事,外加许多特权和职掌353。(见第四、七章)

当然,不可能人人都像隆武那样喜欢郑芝龙。文官们反对这位盗贼出身的将帅扩张势力,社会领袖则指责他常强行征收钱粮,弄得许多人甚至连正税都拒缴354。随时光的流逝,皇帝本人也对依赖郑芝龙感到后悔,甚至怀疑到他的忠诚。首先,隆武离开福州(后来是建宁)“亲征”的计划一再延迟,因为在郑氏节制之下,军事准备似乎永无完成之日355。其次,隆武帝最初曾任命郑氏组织中两名最有实力的次级领袖郑鸿逵及其族侄郑彩为前锋“左右翼”,为而后在浙江西南及江西东北的亲征扫清道路。但是这两人行动拖沓,从未远出仙霞、分水、杉诸关之外356。

三位郑氏将帅的因循与怯懦似乎与日俱增,隆武帝对此也愈感不快。这时有一位官员指出,郑氏长处在于海战,不在陆战,派遣郑氏军队深入内陆,对付精锐的清军骑兵,“是犹驱羊而御狼也”。而郑氏的海上力量是北人(指清军)无法匹敌的,因而较明智的办法是派遣这股海上力量去占领舟山、崇明各岛,并从海上攻击长江三角洲地区357。这一说法或许是正确的,不过,郑氏显然从来就不愿意使用其海上力量为隆武的大业而战。要是有谁从海上进逼南直隶,郑芝龙反而常加以破坏358。

因此,隆武帝的大愿原来是“出关”,现在仍想“出关”,但原因却变成急于摆脱福建财源的限制,摆脱郑氏的固执态度。他不能直接向郑芝龙发怒,就把怒气发泄到跟郑芝龙关系密切的那些人身上,不时粗暴对待他们。这种愤怒心情使隆武到了真假莫辨的地步,特别在处死陈谦这件事上。陈谦是鲁监国派来的最后一位使臣,郑芝龙和他一向有交情。隆武不分青红皂白,把他杀了。这类事件表明,隆武帝怀疑郑芝龙有叛逃意向,可能也是出于想当然359。

传统的历史著作对郑芝龙偏见太深,很难作出客观的评价。在一定范围内,郑芝龙的为人当然是干练狡黠,雄心勃勃,性格强悍。他当然希望,支持了隆武帝,他自己在福建的势力便能范围更广,影响更深。但是,他的海上力量来之不易,获利甚多,他显然不愿意为了使朝廷迁往另一个省而发动一场战役,把自己的力量消耗掉或牺牲掉。他未能及时把隆武的战争机器用于战场,可能确实是有困难。但是他的虚与委蛇一定另有原因,即他自己的利益和皇帝的目标在根本上不能调和。无论如何,那时的明朝皇帝严重依赖这位武人的非正规军队和半私人组织,其代价是惨重的。

隆武朝最受尊敬的文官是黄道周,他的看法和郑芝龙截然相反,但是最后两人所为都没有多少实效。他原籍闽南漳州府,在天启、崇祯二朝是东林党的领袖、“清流”大业的中流砥柱,因而很早就誉满全国。他的仕途自然并不顺利,有一段时间,甚至因敢言而入狱。但是他在闲居期间到东南的书院讲授经典与哲学,一大批文官领袖和社会领袖都是他的学生360。他在弘光朝接受了一个不重要的官职,但在1645年春借故离去。同年夏,南京陷落,他正巧在浙江。7月底,他劝唐王就监国位。其后短期内仍留滞浙江,直至8月26日才抵达福州;但抵达后立即担负了他自己所谓隆武朝“司晨鸡”的角色361。361

杭州成立短命的监国政权时,黄道周给潞王上了一道奏章,从中可以看出,在他心目中,一个中兴政府应是怎样的。他当时以为,南京的陷落完全是由于文官的优柔寡断,以致人民信心丧失,而不是由于各驻防地的将士不愿作战或是放松警惕。因此他建议,10天之内应采取7项行动,“使(满洲)闻之,以为圣人复出;江南父老见之,以为礼乐复兴;而后天下事事可为也”:(一)召集各地官员调查民间情况,监国并亲往杭州各处召问百姓,蠲除其苛政;(二)监国亲临郡学,赐耆老以帛、米、肉;(三)召集各郡县教官,询问考试选举事,并亲自召问其特达自著者;(四)召集南京逃回的各文武官员,询问弘光帝的确实消息,禀告先帝,并宣布祸国诸臣的罪状;(五)征集附近诸郡耆宿臣僚,听邻近各省抚按推荐叙用;(六)亲率百官阅视杭州各军,其小弁有技勇者予以赏赐,并命掌兵大僚分汛阨塞北面各要害之处362。这就是博洛军离杭州只有10天路程之时黄道周所提出的各项要务!

浙江的经验显然使黄道周增强了军务紧急之感,他在福州也就不再提及理想的圣贤举措。相反,他一抵达就上疏隆武帝,自请率军出征,耀旌旗于西北边的关外,以安定人心,不使天下人以为,朝廷将偏处福建,碌碌苟安363。此时黄道周年已60,从无带兵经验,而且也无兵可带,身边仅有4500两白银供军需之用。他抢在隆武帝亲征计划之前,于9月14日(抵达后仅两周半)离开福州,溯江而上。但是他深信,凭他在百姓中的令誉,一路上可以聚集足够的兵员和给养,或许还可能在一个月之内直接攻击南京。

臣只手赤身,无大兵重饷。又以迂阔,为此间巧佞者所轻,维陛下宽其前途,宏其刚愎,同此如水臆,共此文章灵,臣诵之起舞,感叹再四也364。

但是“识者早知时势之难,一出必不返矣”365。

犹如一幕悲剧的最初几场,黄道周的愿望多少是实现了。他从福州带出的银两,有一半以上为同情的官员所捐助,在延平、建宁与崇安,他又从予以合作的地方官员的府库中“借支”了5000余两,当地士绅则捐助了1450两。此外,他漳州家乡的亲朋子弟率当地义勇和他会合,组成了12营,约4600人。他从未自兵部(亦即郑芝龙)得到一兵一将之助,也从未自兵部得到后勤支援。他明白,他在崇安时已得到的10890两,已耗尽了这“上游”的余润,而率领这样一支军队出关,从事两个月的战事,还需要此数之半。而且当时又下着大雨,他的兵士在泥泞中行进维艰;而后他允许士兵喝暴涨的河水,差不多所有的人都病倒,有些甚至死亡366。

黄道周有鉴于如此情形,不忍把这些未经多少训练的兵士带入更为艰险的境地。因此,当他终于推进到广信府(这是进入江西东北部、南直隶的徽州府及浙江西南部的交界处)时,只能满怀失望地在闽江上游停了下来,直到11月中旬。从该地看来,形势更为险恶。他原来寄希望于一些抗清中心,而现在不论是从这些地方传来消息还是音信杳然,都是凶兆。虽然有位史家说,黄道周在广信募集了一万余人,纯属自愿,道周又亲笔书写教谕以为赏赐,在他们看来,这比皇上诰命更为珍贵367;但是黄道周本人抱怨说,当地人既吝啬又无决心,士绅募集的奴仆和慕义者不足3000人,未经训练,装备极差。

若仅以四千病卒,半月之粮,亦未敢径趣金陵之下;若与诸达官贵人苟且夷犹,阻江自守,则臣有所不忍为也368。

黄道周于是深感力不从心,然仍希望依靠江西“穷巷孤村”的“处处团结”以及浙江忠臣义士之气。他派遣诸营进入邻近各地,并于11月底首次试图夺取婺源。他帐下只有1200人(虽然他曾告诉朝廷,这次攻势若要成功,至少需要36000人)369,与大占优势之敌几次遭遇之后,兵力愈益削弱,士兵愈益不振,终于他本人在1646年2月9日或10日被俘,4月在南京被害,一同被害的还有几位忠心的部属370。

黄道周际此艰困境地,一直哀叹,自己缺乏治军长才,和他一起救援徽州忠义之士的诸臣,也是“各贵介,不知兵,以兔搏虎,不足为怪”371。尽管如此,他还是不尊重武人,经常斥责他们无能、怯懦、投机取巧。凡叙及黄道周在隆武政权中所起作用的记载,鲜有不提到下述一事的:一次,隆武帝赐宴大臣,黄道周与郑芝龙发生了争执,一个是南安伯,一个是大学士,谁应居上座,黄道周援引祖训,终于获胜372。南明这一幕戏剧以后所展现的种种场面,都有此题材。黄道周本人的话可能更为说明问题。他说,真“豪杰”投奔广信,想在他帐下投军,而他授予这些人的官职不过赞画、守把、游击;他们见此,投劄于地,说自己从朝廷取得的官职,可以高至参将或副总兵。但是黄道周考虑,这样做是否会越出他自己在疆场的职权,而且他也不愿意这些无功之人利用他处境的艰难以获取高爵373。他的这一态度表明,在南明时期,“清流”与反对职业军人这二者之间是密切相关的。虽然隆武帝坚决不想让自己的朝廷像弘光朝一样,为“清流”与“阉党”双方余孽的冲突所左右,但是他无法调和文武,也无法打破“清流”即文、“逆党”即武的想法374。

隆武帝登极初便已强调,文武的作用是同等重要的,二者必须协调。他还表示,愿亲自体现文武一致,不可或缺。他一面聚集煌煌典籍,撰写琅琅上口的上谕,以炫耀自己的学问,同时又像理想的将帅一样刻苦自砺,精神焕发地尽力效法中国历史上马上得天下的皇帝,尤其是公元1世纪为中兴汉室而东征西讨的光武帝。但是随时间的流逝,他对武人越来越感到失望,指责他们既贪婪,又桀骜不驯375。当时,整个社会正在彻底军事化,隆武帝不幸觉察到了这一点。他不顾各种艰难危险,也不顾郑芝龙的反对,坚持要在福州实行科举考试,试图以此来阻止这一社会趋势,但只是徒劳376。在南明历史中,实现文武平衡的最适当人物非隆武莫属,但是此一平衡不能仅由皇帝一人所作的姿态而达成,不论他是何等的真诚。

鲁王治下的浙东,文官领袖与武人之间也有冲突,形式略有不同,但同样严重。鲁王的军队开始时约有20余万377,成分复杂,甚难协调。文官统辖下的,有民兵、义勇以及富室支持的各营义师;在武人麾下,则是清军攻入南直隶南部后南逃或退回浙江原驻地的各支官军。文官方面的领袖是:鄞县钱肃乐,复社成员,前刑部员外郎;余姚孙嘉绩、熊汝霖,二人都是活跃的“清流”党人,一为前兵备佥事,一为前户科给事中;绍兴于颖,前知府,现任宁绍道台,曾与刘宗周紧密合作378。武人方面的领袖是:方国安,弘光朝长江中游的总兵官(现在在其辖区卵翼马士英、阮大铖);王之仁,定海水军总兵;郑遵谦,武科出身,后为军官,原来聚集在许都周围的“侠义”人物(见第一章)现在受他统辖379。1645—1646年间,清军对长江三角洲地区的水上抵抗力量已逐步占了上风,此时从北方又来了原明水军残部,搅乱了上述两方面南明守军的阵脚380。但是,如果鲁王军事组织内部的问题得以解决,而不是任其恶化,清军的入侵是可以制止的。

且不说互相冲突的各人性格所引起的紧张,在战略战术方面看法也不能一致。不过,在文武双方阵营的内部都有这种情况。唯一显著的例外是熊汝霖及另外几位“清流”志士他们事先既无多少准备,也无多少协调,却一直不断地投入战斗,绝不考虑伤亡381。更为严重的是下述情况:当具有“逆党”背景的人被授命负责后勤时,“清流”中的东林党人就对他们猛烈抨击,武人领袖则予以反击,指责这些文人阻挠军事382。与此有关的还有一件事,更具有破坏性,即“分饷分地之议”。浙东资源有限,不敷所需,此一冲突因而更为严重。

如上所述,鲁王政权的组织并不很健全;中枢亦从未设立户部,这与明朝财政和军需方面非中央集权化的一般趋势是一致的。展开军事行动所依据的是下述并不严格的原则:官军驻在哪一府,就从该府的税入得到供给;募兵、义勇来自哪一县,就依靠该县的捐助。职业军人对这样的安排特别感到不满,要求所有为战事而积聚的银钱物资由他们掌管,至少兵部手中的财物要由他们掌管,然后按战略需要进行分配。“义勇”(按:为某一大业而战即是“义”。这里所说的“义”还有一层意思:士兵所跟随的,若是与晚明政治中“清流”有关的人,亦即是“义”)领袖对此中央集权却表示反对。他们不信任武人;恐怕武人垄断一切,排挤文官领袖,将所有兵士置于官军领导之下,从而破坏浙东特有的抗清精神。他们还担心,若是自己和家乡士绅的个人联系因此切断,捐助便会枯竭,全局便会受累。有几位文官甚至建议,文官与武将的指挥彻底分开。而后的情况是:官军和义勇的各支部队互相争夺各自驻地附近府县的正供、捐助和征派,井然有序的后勤计划绝无可能实行383。

在这样的情况下,不消说,要纠正鲁王政权各支部队长期以来各自为政的局面,很少有可能。1645—1646年冬,这种无秩序状况更变为一片混乱,同时,日益严重的物资匮乏,使官兵窃取原定供应义勇的粮饷。以后鲁王军队普遍饥荒,许多“义勇”部队被遣散归里,官军则靠劫掠勒索为生384。这就是1646年春末满洲人决定继续南进时南明前线的形势。

第四章 第二次失败:清朝对东南与华南的初期征服

清军在杭州一直取守势。1645年秋,鲁王军队试图从富阳和海宁的据点推进到钱塘江以“西”,但被阻止,未能从东面或西面对杭州城形成严重威胁,或予以包围。1646年初,鲁王军队受到逼迫,战线退至杭州湾与钱塘江之间的水域(这些水域因浙江的持续干旱而变浅,淤泥充塞,颇不利防守)。但是该地区清总督接到指示,不得发起大规模攻势,原因可能在于,南直隶南部清军后方的忠明抵抗力量尚未完全荡平385。然而到了春末,太湖地区、徽州府及江西东北部的局势好转,清军发动另一次全面攻势的时机显然已趋成熟386。于是在4月13日,博洛被任命为征南大将军;6月30日,率满洲援军回杭州387。而后清军着手征服东南与华南,分四个阶段进行。

(一)7月中旬,几支清军协力一致,渡过钱塘江,攻占浙江东南部与福建之役(见地图7)于是开始。满洲人最初计划从杭州城以南的堤岸上船;但是当时钱塘江水位极低,在上游某处江水中洗澡的人发现,人、马可以轻易涉水而过,而且该处从战略上看,距绍兴并不太远。于是满洲人制订了一个分两阶段的渡江计划。7月10日,清军骑兵在桐庐附近渡江,方国安部土崩瓦解,败兵争先恐后地逃往绍兴,清军穷追不舍。7月13日,这支清军追兵在绍兴附近,同从杭州渡过钱塘江口的另一支清军按原计划会合。沿河明军悉数溃散,绍兴几乎未经抵抗便投降了388。

鲁王得知方国安部败兵蜂拥而至,就逃出了绍兴。显然,他不是惧怕败兵的破坏,就是担心落入方国安之手,成为向清军接洽投降时讨价还价的筹码。他送家人上船,前往定海,自己则迅速从陆路退往台州,希望能在该地固守。但是在台州险遭方国安手下绑架,脱险后便从海门出海,不久获得了一位水军将领的保护,此人护送他到了舟山群岛389。方国安最后被清军逼得走投无路,经不起引诱,在黄岩投降。随后,他以自己所知道的明军防御情况,引导清军血腥镇压了宿仇朱大典所领导的金华抗清力量390。不过除方国安外,鲁王的积极支持者中很少有人投降,大多数不是壮烈殉国,就是逃往四明山区或沿海地带坚持抵抗391。清军并不立即追赶鲁王及其从亡诸臣,反而从浙江的衢州和江西的广信向前推进,经仙霞关和分水关进入了福建。这两个关口在郑芝龙命令下,事先已为明军所放弃392。

隆武帝当时在延平,7月底8月初获悉了浙东所发生的紧急情况393。他虽然也派出了一些援军,但当时朝廷充满失败情绪,军队渐渐退入关内,自山区撤至沿海。他对自己军队这样的后撤都无法制止,更不用说有效增援他人了。9月4日,他作了一次重大努力来唤起其拥护者的忠贞之气:他在朝堂上拿出了截获的200多封手下官员的乞降信,然后告诫在场的人,应革面洗心,同时把这些信件都付之一炬,并不发示其中的姓名394。这次表演特别动人,使隆武更为人称颂,但是并不能阻止他的政府解体。

隆武一段时期来一直筹划往赣州“亲征”,当消息传来,敌军已进入仙霞关时,他认定,出走时机确已到来,尽管夏日的炎热持续不退,令人困倦。9月29日和30日,隆武一行,从容整齐地离开了延平,但是两天后抵达顺昌时,获悉满洲人已到延平,这一行人立刻慌作一团,不少人逃散了,另一些人则设法追随带着一小支禁军驰往汀州的皇帝。皇帝到了汀州,为清军一支前锋部队俘获,随即在10月6日与皇后一起被杀395。

10月26日和27日,清军未经抵抗,就进入了几乎已成一座空城的福州。城内凡有能力离开的居民,都逃到了乡下,随身带走了所有值钱的东西,包括棺材(这些棺材往往在实际派上用处之前多年即已预购)。因此相传有“留发不留人,留棺不留屋”之语396。郑芝龙借口对付海寇入犯,已从延平撤回。这时他毁掉了在福州的军火库,再撤到在安海的老据点。他与清朝方面接触,可能已有相当时日,但是投降条件一直未能确定。而现在清朝愿意让他出任这个地区最高文职,即闽粤总督。于是他不顾部下主要将帅的反对,也不顾他长子的泣谏,仅带了500人,于11月21日向福州的清军输诚。然而,不久他的手下人即被遣散,他本人也被带往北京“面(新)君”。而后在北京虽然居处安适,事实上却是软禁。至于其他隆武朝的文武降臣,清军从汀州和福州出发以夺取“下游”时,准许他们为进攻广东而效力,以赎前罪397。

(二)与此同时,清军征服赣州府之役进展比较缓慢。聚集在南赣的各支明军,总数已达四万余,明总督万元吉,尽管是一位热诚的爱国者,领导军务却是独断独行的,与各军将帅不能相得。而这些军队本是乌合之众,包括如下成分:明朝官军,其中多数新近自南方各省征集而来;土著募兵,来自贵州和赣东;以前的湖盗;前述赣、闽、粤三省交界处的土匪。各色军队之间,因粮饷匮乏而起的争端、哗变常有发生。不过,南赣人民饱受土匪折磨,因而擅长战斗,尤其善用火器。为此,他们很容易结合成有效的自卫民团。清军面对如此情形,尽管其将帅之间颇有问题,士气也不高,但在1646年5月初拿下吉安(见第二章)之后,还是把在江西的指挥部移到了赣州城的出击范围之内,不过,并不打算马上向前推进。双方有过几次小规模战斗,但不能定全局的胜负,于是陷入了僵持状态398。

随后在万元吉领导下,吉安所发生的事重演。他照样轻侮明朝官军,为了削弱官军的地位而借助绿林力量,举措实在不智。这次他依靠的,是主要由江盗所组成的水军。这支水军原定从南安附近的上游前来救援赣州,但是他们花了很长时间在做准备。在此期间,明朝官军斗志丧失,清军则重整了士气。最后,当这支水军船队于10月1日临近赣州时,清军来了一次夜袭,把它彻底摧毁。就赣州的指挥部而言,几个月是白等了,一切化为乌有。这次人员和物资的损失是如此巨大,上游清军的力量又是如此强大,大部分明朝官军惊慌了。而且他们对万元吉的态度傲慢及举措乖方深感厌恶,不久纷纷逃离南赣。万元吉对这些人也同样感到厌恶,见此结果甚至说摆脱他们是好事。他随后把未逃离的官军也遣散了,发誓要率领仅剩的五六千人死守赣州城399。

到1646年11月初,赣州城已坚守了6个月,城内开始精疲力尽了。11月9日夜,一名降卒带领清军越过城墙,次日城陷。总督万元吉,以及隆武朝兵部尚书杨廷麟和吏部尚书郭维经自尽。全城居民不是被杀,就是没入为奴,明朝文臣有一百余人丧生,而未战死的武将全部投降400。

(三)清朝开始了对广东的初期占领。入侵分两路进行:一路自福建最南端的诏安出发,另一路自梅关外的南安府沿江西与广东东北部的边界前进。要说明他们后来的行动,首先必须对两广的忠明之士在此之前的活动有所了解。

1645年,弘光帝死讯传到岭南,许多官员属意朱。(指瑕:1645年弘光帝被俘,押往北京,但一时保住了性命,并未有被杀之讯传出。次年,弘光帝才被清廷以谋反的拙劣借口杀害。)他是新近去世的桂王常瀛的长子,按出生讲,福王之后应由他入承大统。1643年,张献忠侵入湖广南部,由与其父常瀛逃离衡州王庄,到广西梧州避难,1644年常瀛死于其地。广西巡抚瞿式耜等人以为,唐王是一个骄横的暴发户,他的称帝打乱了帝位继承原则;但是他们承认,唐王当皇帝已是既成事实。此外,由袭封桂王之后不久即去世,于是常瀛的后嗣中仅剩幼子永明王由榔。在他22岁的生涯中,大部分时间养尊处优,不为人知。张献忠叛军蜂拥而至,他才陷入悽惶恐怖之中,先逃亡,后被掳,还被威胁要处死。他好不容易才从湖广西南部逃入广西,随后得到了两广总督丁魁楚的保护,住在广东的总督衙门。现在,由于他兄长一辈的迅速凋谢零落,这位永明王忽然成了万历帝唯一嫡孙,依照世系,此时明朝皇帝应由他做401。

福建传来不祥的消息时,两广官员已在试探永明王是否愿意即皇帝位,但是他的母亲王氏坚决拒绝。王氏未育,是常瀛诸妻妾中硕果仅存者,因而常瀛唯一活着的儿子之事,现在就由她掌管。她反对的理由是:永明王太年轻,没有经验,性格柔弱,在此混乱时期不足以担当大任,而且现在广东缺乏足够的官员,甚至一支像样的军队也没有,怎能建立朝廷并加以保卫。这些看法事后证明相当正确402。但隆武帝已死的确讯传来时,事情就迫在眉睫了。瞿式耜与丁魁楚强调明朝正处于危急存亡之秋,终于说动永明王在肇庆称监国。瞿、丁二人成了新朝廷的大学士,总督何腾蛟、湖广巡抚堵胤锡诸人授予各部尚书、侍郎之职,西南各省数十名将帅则分别担任军事机构中各种职务,得将军印信,并获封爵403。但是除此之外,当时的政府并未采取任何行动。

广东大部分组织良好的军队,已派去协助防守南赣,剩下的只是一些经常哗变的小股地方部队,用以对付多如牛毛的土寇、海盗(有时就和他们沆瀣一气)。1644年北京陷落后,这些盗贼在广东愈益猖獗。因此,当11月底肇庆得知,南赣的抗清志士已为清军的优势所压倒时,这位监国新君及其家人自然感到不安全,于是在11月24日离开肇庆,西往梧州。他们觉得,梧州远离清军威胁,距广西的可靠部队也较近404。他们没有料到,来自明朝方面的另一个威胁正在临近,这是地方势力与隆武朝残余联手的顽固坚持独立的力量。

此时,曾直接在隆武帝手下任职的一批文臣陆续抵达广东省城广州附近,其中最著名的三位大学士,都是广州府人。这批文臣中有几位曾与拥护永明王的人有过接触,但是对永明集团很是冷漠。其中有些人感到被永明集团轻视、排斥,以及觉得肇庆从未与广州方面磋商。另一些人则因为感到,新朝廷最令人艳羡的职位,自己已没有份;或许还由于肇庆的领袖人物对隆武帝及其朝廷心存偏见。这些文臣以及在广州的其他人,对新监国没有信心,尤其是在危险刚一出现他就轻易放弃广东之后405。总之,隆武帝之弟朱聿(隆武出发“亲征”时,他曾在福州为监国,执掌朝政)于12月5日自海路抵达广州时,受到了热烈的欢迎,被寄予厚望。7天之后,他在广州接皇帝位,年号绍武依据的是兄终弟及之制。首辅苏观生及其他要员几乎清一色都是广州人406。

梧州的监国党不久就获悉广州集团的活动,但起初并不知道登极典礼已经举行。因此,梧州方面决定,永明王应立即返回肇庆,赶在朱聿有任何动作之前即皇帝位,希望因永明所任诸臣声望更高、基础更广而对民众更具吸引力,使民众最终只效忠于永明朝廷。于是1646年12月14日在肇庆,永明监国成了永历皇帝。然后,永历帝得知绍武亦已登极,便匆忙建立防御,准备阻挡来自广州的攻击407。永历朝廷曾试图与对方谈判,但是使臣被苏观生处死,此一尝试不幸终止,于是双方的武装冲突不可避免了。绍武军队主要由山寇、河盗所组成,这些人虽被劝诱在官军旗号下作战,仍是不可信赖的。尽管如此,绍武军力还是较永历方面为强。因此,1647年1月初双方在广州三角洲地区交战两次,结果是永历舰队几乎全军覆灭408。

双方朝廷将注意力集中于自相残杀,耗竭了宝贵的军事力量,共同敌人却置之不顾。这一形势,固然更为短视,更多怨毒,但与以前鲁与隆武的互相雄长并无明显的不同。在这两种情况下所见到的,不仅是众多藩王转徙各地所引起的后果,另外还有一件事,即全国政府各机构摇摇欲坠之际,依赖地方上的团结是何等的重要。总之,这就是1647年1月中旬清军开始侵入广东时该省中部地区的形势。(阅读下文时,请参看地图8、9)

1月20日,绍武帝正在庆贺击败永历军的胜利。突然间,一小支清军骑兵攻入广州城,城内惊慌失措,只有零星的抵抗。清军一路上经过潮州、惠州二府,绍武领导层毫无觉察。首先,清军利用缴获的粤东各府官员印信,发布一切平安的假消息;另一原因是,确实试图警告苏观生的信使,被怀疑为肇庆派来的间谍,予以处死。此外,清军最后逼近时,被当成只是花山的绿林,而这些桀骜不驯的江湖人马现在则是绍武朝的盟军。这时再要抵抗已不可能,于是苏观生自尽,他的大多数同僚却投降了。绍武帝想逃走,但被俘获,随后因拒不合作而被处死。聚集在广州的大批藩王亦因不合作而被杀409。

此一大难的消息传到肇庆时,永历朝廷起初根本不相信——这肯定是绍武集团为瓦解永历阵营而设的骗局。但是接二连三的报告驱除了这种错觉,1月下旬,永历帝慌忙放弃肇庆,2月5日,再度抵达梧州410,不久又从梧州抵达桂林。他这种只是模糊感到危险就仓惶逃走的做法树立了一个榜样,在相当长时期内,使西南各省的抗清事业得不到基层社会真正的支持,并在一开始就永远疏离了广东的百姓。

辽东汉人纪律严明,忠心耿耿,早就认同于清朝。自从清军入关以来,明军将帅已率领了大批军队投降,这些士兵不大可靠,纪律也差。清军能如此迅速占领广州,正是这两种因素结合的典型。这次战役,辽东汉人由佟养甲率领。他生于满洲人统治时期,曾在皇太极和顺治两朝入直内廷理事,最近又协助博洛征服浙江和福建411。明朝降兵由上文提到的李成栋率领。他为清朝血腥镇压了长江三角洲地区的反抗,而后又随军出征,一路通过福建。

广州占领之后,佟养甲仅率领数百人留守。李成栋继续出击,轻易夺取了粤西各据点的战略枢纽肇庆,再从肇庆分兵三路:第一路沿北江而上,与自赣州南下的另一支清军会合;第二路向南穿过雷州半岛,很容易就到达广东西南端,然后渡海占领海南岛;第三路沿西江而上,一路追赶永历帝一行,直至梧州,3月5日李成栋本人率大军亦抵达梧州。虽然他奉命不要越过梧州,但还是派出搜索部队进入广西中部,更为重要的是,还派军向西北逼近桂林。4月15日,一小支清军突袭桂林,险些把它攻占412。

清军征服各地,每次在初期总是进展过甚。佟养甲与李成栋以惊人速度攻陷广东全省和广西的一半,正是一个显例。许多明军将帅不抵抗就投降了。明朝政府的正式的物化装饰,如官印、衙门、城墙、岗哨等,也轻易被夺取;之所以如此,只是因为这些东西对明朝而言已失去其效用了。佟养甲最初对于自己的军队如此顺利地建立表面的控制颇为得意。但是他不久就发现,正如其他地方的清朝官员所遇到的情况一样,在业已占领的各衙门以外,要恢复社会秩序绝不容易。特别是各种破坏性因素,与明朝忠臣义士相结合以抵抗入侵者,从而披上了合法外衣之时,事情尤其如此。许多乡里社会为了保卫自己,武装起来,组织起来,杀死一切来犯的人,满人、北兵、抗清民团、明朝官军、土匪、海盗,不管是谁,一概格杀勿论。佟养甲很快认识到,要使广东真有安定,就必须恢复自广州往北经由湖广、江西直达长江流域的贸易通道,使现在以打家劫舍为生的大量难以抚绥的广东人重新获得正当的谋生手段。但在这方面,他手下没有足够的人来全面完成这一任务413。

(四)清军对湖广南部的挺进还在持续,但也遇到同样的挫折。湖广的清军统帅所要猎获的目标跟广西东部的李成栋一样,也是自称明朝皇帝的人。李成栋是功亏一篑,湖广方面更是眼看猎获物就要到手,终于失去。

桂林是大学士兼吏、兵二部尚书瞿式耜的总部所在地,永历帝一行不愿在此坚持抵抗,转徙到了广西、湖广之间的主要隘口全州。他们在全州惊魂稍定,考虑到哪一省最为安全414。6月27日,清军第二次进攻桂林,却大出意料,为瞿式耜及总兵焦琏所击退,但此时永历帝已到了湖广西南深山中的武冈,依靠当地明将刘承胤。岷王封于该地,1643年,当地民众发动了反岷王的起义,为刘承胤所镇压。从此他的势力壮大,现在则自命为明朝帝室的特别保护者415。

从此以后永历朝廷被一个又一个的野心武人所控制,现在只是这一慢性病态的开始。此外,永历帝也显示了一种双重性格,那也是永历朝自始至终的性格。一方面,他不喜欢瞿式耜等正直文人的主张。这些人勇往直前,目光远大,对战略形势有乐观的估计,以为只要打出皇帝旗号,人民就会挺身而起,坚持抵抗,前景是看好的。而永历帝对此持怀疑态度,认为这些人很容易把他置于危险的境地。另一方面,任何武人,只要看来能为他及其家人提供人身安全的保障,他就会感激,愿受保护,但这些人无一例外地会对他施加诸种限制,这又使他恼怒。

长期以来,湖广的明军将领往往不完全接受总督何腾蛟的节制(见第二章),刘承胤是其中最桀骜不驯的一个。他是多数军人对他们在晚明所处地位不满的一个标本。多年以来,凡有官员来往于湖广与西南诸省地区,他都予以款待。他虽目不识丁,却通晓礼义,举止得体,谈吐带有书卷气。来往官员都对此印象深刻。此外,他虽人称“铁棍”,喜欢率大军打硬仗,对于玉器、绸缎之类物品却也有雅兴。现在,永历帝一行已入于他的掌握之中。他

尝于所亲问曰:“何为九锡?”又尝指冠翅,竖其二指曰:“如此便好了。”又尝曰:“国公亦不好。只带个五品衔,死也甘心。”谓东阁大学士也。

他自己虽然没有弄到手,却对皇帝施加压力,要将此职授予他心目中的人。于是一位来自他家乡贵州的老朋友就当上了东阁大学士。这人和他有共同看法,即长期以来西南各省将帅的功绩根本未获重视416。

刘承胤在武冈实际上已将皇室置于严密监视之下,凡不属刘氏集团的官员,都不能和皇室成员接触。于是永历帝不得不向驻在湖南某地的何腾蛟及驻在桂林的瞿式耜秘密求援,但是何、瞿二人亟需防范清军自南北二方发起进攻,而且对于名义上在他们麾下的明军将帅也不能有效控制,当然无法对刘承胤在武冈的地位进行挑战417。因此,永历帝最后从这种监管处境获得解脱,靠的不是明军,而是清军。

清军对湖南的进攻由孔有德指挥,开始于岳州,自从1647年3月中旬以来,一直没有遇到多少有组织的抵抗,跟广东的情况如出一辙。原因是,清军大队人马逼近时,各自为政的明军大都已溃散了。因此,堵胤锡及其统辖下的前大顺军被逐向西北,逃入了长江出川后那段流域的崎岖山地,而何腾蛟和章旷被迫溯湘江而上,退到永州府(位于通往全州和桂林的航道上)。章旷后来因胃出血死于永州418。同时,孔有德接连攻陷长沙、湘潭、衡州,一路前进,直指广西,而后是广东,以求完成清军对整个华南的两路攻势。但是孔有德和何腾蛟一样,也发现湖广形势复杂,令人丧气:半独立的武人朝三暮四,粮饷又严重匮乏。凡此种种,使明朝方面大感苦恼,同样也使孔有德受阻。等到孔有德得知永历帝现在何处,已是9月中旬;直到那时,他才能率军穿过宝庆,攻向武冈419。

刘承胤和清军,为争夺武冈外围防御工事打了一仗,几天之后,清军的胜利看来迫在眉睫,他就准备投降了。于是在9月23日,默许永历帝及其家人逃跑,不管用什么方法都可以。永历帝便带着一小批人拼命奔逃,一路上随行人数迅速减少。他们向西南方迂回逃去,通过山区的土司辖地,备尝艰难困苦,还受到土司和逃兵的骚扰,直到11月才抵达广西中部的柳州420。永历帝在该地与大批明朝官员会合,并得到了一位勋臣陈邦傅的保护。几个月来,从广东过来的清军已被逐出广西东部,陈邦傅在其中起了重要作用。然后大家决定,两位皇太后、皇后以及皇室其他女眷应再往西转移,到较为安全的南宁去。皇帝则接受了瞿式耜亲临前线、鼓舞将士的请求,于12月30日到桂林421。

9个月来,永历帝长途跋涉,备受惊吓,兜了一圈之后,又回到了原处。几支明军从湖南败回,在广西东北角挤在一起,于是就产生了许多“主”“客”之间的摩擦。因此,当1648年3月,衡州清军统帅重新开始向西南挺进时,防守从全州到衡州一段狭长地带的明军将帅互不合作,桂林被前大顺将领郝摇旗的部队劫掠一空,郝摇旗更挟永历帝退回广西中部。于是皇帝在南宁与家人再度团聚,拯救桂林之责再次留给了瞿式耜。4月14日,他成功地击退了清军对桂林的第三次进攻,而后得何腾蛟之助,把战线拉得太长的清军进攻部队逐出广西东北部,赶回湖广腹地,又一次创造了奇迹422。于是形势转而对清军不利,以上所说是这一大转折的一部分。更为全面的讨论见第五章。

清军入侵华南和东南,抵抗最烈的有两个地区:东南沿海和广东中部。忠明之士的公开活动,在最东南端和西南之间开始一分为二。虽然他们几次设法把两地联系起来,但并没有取得有实际意义的效果。在清军压力之下,两地的抗清中心逐渐愈离愈远。虽然许多不愿屈服的鲁与隆武的官员,已逃入了浙东与福建的遥远山区,但幸存者中最重要的一部分人走遍沿海地区,寻求既统陆军又辖水军的各将帅的协助。张名振是浙江沿海这类将帅中最强的一位,他以石浦和南田为据点423。在福建沿海,这类人则为现已分崩离析的郑芝龙集团的统兵者,大多数是他的家人亲戚,但也包括周鹤芝之类部属424。其根据地是泉州与漳州之间的沿海地区,包括厦门与金门各岛。沿海的武装力量不止于此,还有大量海盗。事实上,这些统兵将帅及其部属中,有许多人早年都是海盗。现在,浙江和福建朝政府解体,沿海形势因而更为不稳,这些武人之间的竞争也更为普遍,互相争夺好水手、安全的基地、贸易的便利、粮食、燃料及作战物资的可靠来源。无可否认,其中有些人确是对明朝赤胆忠心,但是沿海方兴未艾的军阀割据倾向,不可避免地会影响到鲁王的海上抗清活动,而且这种军阀倾向与拥护鲁王的士大夫的理想主义,虽已结合,却颇勉强。

湖广的何腾蛟试图重建统一指挥,但湖南边缘山区半独立的明军将帅从中作梗,使他的计划受挫。在东南沿海,日渐壮大的各土皇帝也在做同样的事,最显著的例子是黄斌卿。1645年,隆武帝命令他协调杭州湾地区的反攻作战,此时他已认真着手在舟山岛建立一个货真价实的私人属地。然后,他虽与其他明水军将帅有所协力,但处处提防,只有于自己有利或于对手不利时才予以合作。不久他就博得了这样的名声:宁愿削弱、制服,乃至消灭同类,而不愿攻击清军425。

有两件事都与黄斌卿有关,充分说明了两类人物利害关系的不同。一类人想在沿海岛屿营建窟穴,如有可能,最好在明朝的庇护之下。另一类人是明朝忠臣,需要水军的支持以恢复明朝对沿海主要城市的控制。第一件事发生在1647年春,当时苏州东南松江的清水军总兵吴胜兆计划归顺明朝。苏州地区的各城市及众多的湖泊水道,都有地下复明运动。有些人所共知与地下运动关系密切的人,长期以来被吴胜兆收容在他的部队中。现在吴胜兆图谋叛清,黄斌卿因而受命提供水上外援,成全吴的行动。他表示拒绝,于是这一任务落到了张名振一人肩上。不幸的是,当张名振的船队于5月中旬抵达崇明水道时,忽遇飓风,船只飘散,因缺乏后续舰队支援,受到沿岸清守军的攻击后,几乎全军覆没。吴胜兆营内“清流”志士的领袖,与营中更为谨慎的官军将领一向有抵触。现在水军虽已失利,这些“清流”领袖却并不想把原计划搁置起来,依然策划在5月20日发动兵变,但未成功426。

煽动反清的,有三方面的人:“湖寇”、苏松将士中的通敌者、沿海忠于鲁王的人士。清朝方面采取了特别措施,打破了这三方面的结合,随后又清除文武两方面的谋叛者,诛戮甚广。同年12月,黄斌卿勉强同意参加一项计划,以倾覆附近宁波城内的清朝统治。他命舰队溯甬江而上,等待忠明之士的行动。但因事机不密(这是典型的一例),“清流”密谋者被人向清朝当局告密。黄斌卿不愿首先采取行动,也不愿在不利条件下作战,又撤回到海上427。这两次事件之后,他再也没有卷入到攻击大陆的行动中去。

黄斌卿的为人既是如此,当1646年夏末鲁王从台州逃入海时,他不允许鲁王在舟山重建监国朝廷,也就毫不足怪了。鲁王的船队因此只能在舟山周围各小岛寻找临时避难所。直到这年冬天,郑彩来到,才把鲁王护送到略为安全的郑氏在福建的基地428。